Giappone, alle urne per (non) decidere

Due anni fa avevo preparato su China Files una tabella per presentare al lettore italiano interessato lo spettro politico giapponese alla vigilia delle elezioni

Qui l'articolo originale.

Ecco come più o meno si presentava allora:

Oggi, a pochi giorni dalle nuove elezioni per la Camera bassa, fatti i dovuti distinguo – ad esempio l'uscita del “vecchio pazzo” Ishihara e del suo gruppo dal Partito della Restaurazione, affermatosi nel 2012 come quarta forza nazionale, per formare un nuovo soggetto politico – potremmo fermarci benissimo alla prima casella.

Organizzata a tempo di record – l'annuncio dello scioglimento delle camere è arrivato solo il 21 novembre scorso – la prossima tornata elettorale sarà come un episodio del Tenente Colombo: sappiamo già chi è l'assassino. O meglio, il vincitore.

Chi a inizio anni 2000 sperava che il Giappone potesse rivoluzionare il proprio sistema politico e introdurre il tanto apprezzato “sistema bipartitico” come negli Stati Uniti o in Gran Bretagna si sbagliava di grosso.

Le ultime previsioni – e su questo quotidiani e centri di ricerca sono abbastanza concordi sulle cifre – danno all'attuale maggioranza tra i 300 e 310 seggi su 475 disponibili, numeri che consentirebbero al partito di Abe di governare da solo, anche senza l'appoggio del Kōmeitō, partito vicino all'influente gruppo religioso Sōka Gakkai e attuale partner della coalizione conservatrice al governo.

Quella che uscirà dalle urne di domenica prossima sarà una Camera bassa molto simile a quella odierna, con una sola forza in campo: il Jimintō, il Partito liberaldemocratico (Pld) dell'attuale primo ministro nipponico Shinzō Abe.

Niente di diverso, in realtà, da quanto politicamente successo in Giappone a partire dal 1955 – il cosiddetto sistema 1955 o, in inglese, 1955 setup – con l'egemonia incontrastata del Pld durata fino al 1993 con la nomina di un primo ministro non Pld.

L'unica forza politica in grado di battere la “balena gialla” del Jimintō in 45 anni, il Minshutō (Partito democratico) di Yukio Hatoyama e Naoto Kan, dopo tre anni di fallimenti nel costituire una base elettorale solida e dare un'organizzazione coerente al partito, è oggi ridotta al lumicino.

Unica nota positiva, ma con un pizzico di amarezza, l'impegno di gente come Kan – premier all'epoca del disastro di Fukushima – a ricostituire le basi del consenso dalle radici, microfono in mano in piedi su una cassa di birra.

Dopo il successo della sua campagna Nihon o torimodosu – “riprendiamoci il Giappone” – del 2012, a due anni di distanza Abe gioca sulla mancanza di vere alternative a se stesso alle politiche del suo governo. Keiki kaifuku, kono michi shika nai, recita il nuovo manifesto elettorale; ovvero: “per la ripresa economica non c'è altra via [che questa]”.

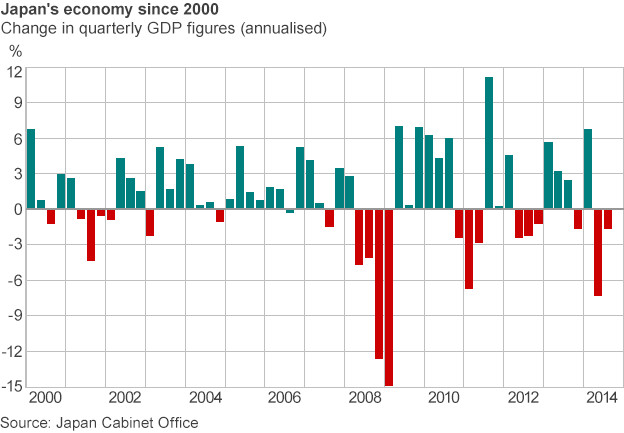

“Abenomics”, la politica economica aggressiva – basata, in soldoni, sull'aumento dell'inflazione e alla conseguente svalutazione dello yen – con cui il primo ministro giapponese ha suscitato l'interesse della parte di mondo alle prese con la crisi economica, facendo scrivere ad alcuni “prendiamo esempio dal Giappone”, si è schiantata contro i dati sulla recessione economica del Sol levante.

Invece di crescere del 2 per cento, il prodotto interno lordo della terza economia mondiale si è contratto tra luglio e settembre dell'1,6 per cento su base annua.

Colpa, probabilmente, dell'aumento della tassa sui consumi (shōhizei in giapponese, l'equivalente della nostra Iva) dal 5 all'8 per cento, entrato in vigore lo scorso aprile, che ha ulteriormente frenato i consumi. Oppure, come affermato dal ministro delle Finanze Tarō Asō lo scorso weekend, colpa delle famiglie senza figli e dei manager incompetenti.

O con noi o contro di noi, sembrano dire Abe e i suoi. La fase due di “Abenomics” – che a Tokyo si augurano più efficace della prima – è infatti solo una parte del più vasto progetto del leader del Pld che secondo alcuni attenti osservatori come Kōichi Nakano, docente di scienze politiche alla Sophia University di Tokyo, sta portando il Giappone sempre più a destra.

Sono infatti altri due i capitoli del programma di Abe a fornire la cifra del conservatorismo del governo che si insedierà nuovamente a Tokyo tra qualche giorno: la riforma dell'educazione – in particolare dei libri di storia considerati troppo “politicamente corretti” nei confronti di Cina e Corea del Sud nel dare conto delle vicende legate all'avanzata giapponese in Asia nei primi decenni del Ventesimo secolo, come quella delle comfort women; e la riforma della costituzione pacifista del 1947, oggi reinterpretata in nome del diritto all'autodifesa collettiva.

In caso di attacco a un alleato – quindi, in un'ipotetica nuova guerra americana – il Giappone potrebbe rispondere con l'esercito. Qualcuno la chiama guerra. A Tokyo preferiscono un'altra espressione: “diplomazia della pace proattiva”.