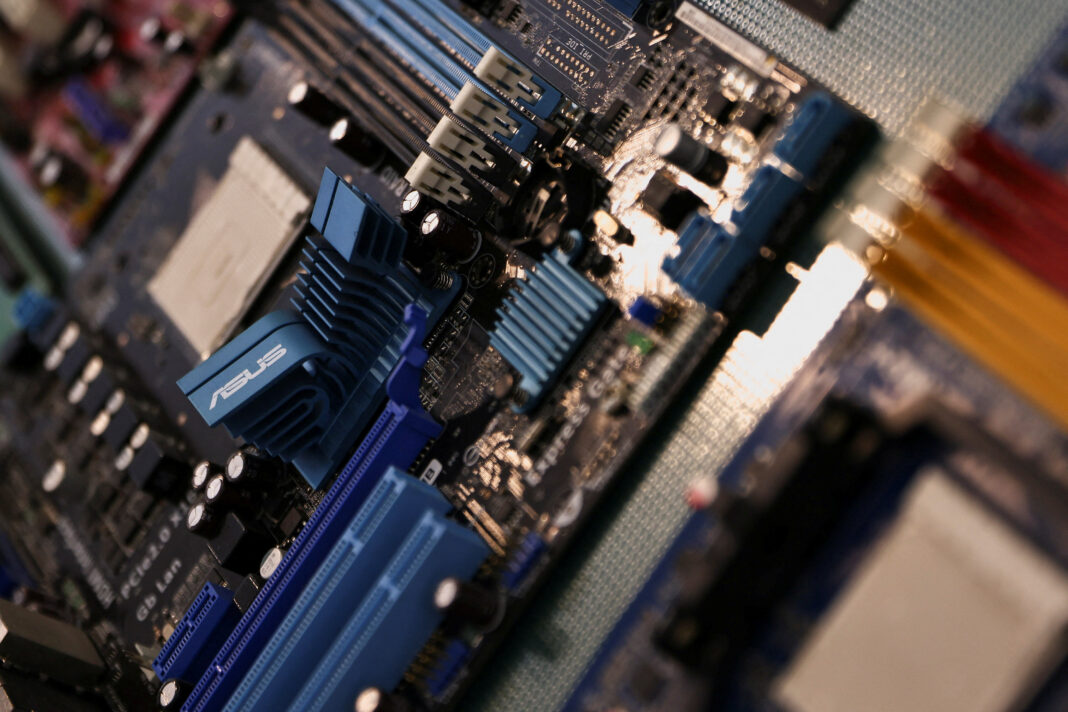

I microchip sono i mattoni e l’alfabeto del futuro. Tanto l’America quanto la Cina vogliono essere la nazione che scriverà le regole del futuro, con parole che rispecchiano la loro visione del mondo

Al giornalista che le aveva chiesto quali vantaggi concreti la sua visita avrebbe portato a Taiwan – la Cina ha reagito con delle grosse esercitazioni militari, segnando forse l’inizio di una nuova normalità di tensione per l’isola –, la speaker della Camera americana Nancy Pelosi rispose: il CHIPS Act. Abbreviazione di CHIPS and Science Act, è il maxi-piano di Joe Biden per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la produzione di semiconduttori: è diventato legge ad agosto e vale 280 miliardi di dollari in tutto, di cui 52,7 destinati alla manifattura di microchip negli Stati Uniti. Servono a fare i dispositivi elettronici di largo consumo (dagli elettrodomestici agli smartphone alle console per i videogiochi), le automobili (specialmente quelle elettriche) e i sistemi d’arma avanzati (come gli ormai famosi missili Javelin forniti all’Ucraina). Ma non solo: in mancanza di chip altamente performanti non è possibile sfruttare il 5G e di conseguenza sviluppare l’intelligenza artificiale e la connettività estesa dell’Internet delle cose, con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di competitività.

Chip: perché sono così importanti

I chip, insomma, sono uno di quegli “input che alimenteranno il futuro” evocati mesi fa da Biden. Il Presidente vuole che l’America si garantisca la dominanza nella loro produzione e la certezza degli approvvigionamenti, altrimenti metterebbe a rischio la propria sicurezza economica e nazionale. Nella sua visione, il CHIPS Act è dunque uno degli strumenti per vincere la sfida industriale-geopolitica con la Cina: senza semiconduttori non c’è industria, non c’è progresso e non c’è Pil; e senza un Pil sufficientemente grande è impossibile mantenere (nel caso di Washington) o ambire (nel caso di Pechino) alla primazia politica sul mondo.

Sui microchip gli Stati Uniti hanno la leadership nella fase di progettazione, ma devono poi affidarsi all’Asia – Taiwan ha un peso enorme nel settore – per la loro fabbricazione e per il confezionamento. Il CHIPS Act dovrebbe cambiare le cose, e non a caso Pelosi l’ha tirato in ballo durante la conferenza stampa a Taipei: le aziende taiwanesi potranno cioè approfittare dei 52 miliardi di incentivi pubblici per aprire stabilimenti manifatturieri in territorio americano; alcune lo stanno facendo, come il colosso TSMC in Arizona. Sui chip la Cina è invece indietro, non ha le capacità per realizzare quelli all’avanguardia e dipende dalle importazioni – Taiwan è cruciale, di nuovo –, ma sta lavorando per garantirsi l’autosufficienza. Anche perché vuole portare la quota di partecipazione dell’economia digitale al Pil dal 7,8% del 2020 al 10% nel 2025, e non può raggiungerla se non ha i semiconduttori: niente smartphone, niente server, niente cloud computing.

I microchip sono il componente fisico alla base della transizione digitale. Che è, anche questa, un terreno di scontro tra Washington e Pechino. Sia perché l’economia sarà sempre più basata sulle tecnologie informatiche, e sia perché l’espansione dell’ecosistema digitale – termine ombrello che racchiude sigle e parole d’ordine come AI, 5G, IoT e blockchain – apre serie questioni di governance e di definizione degli standard che nessuna delle due superpotenze vuole cedere all’altra. Tanto l’America quanto la Cina vogliono essere la nazione che scriverà le regole del futuro con parole che rispecchiano la loro visione del mondo; e nessuna delle due visioni coincide peraltro con quella europea.

È una battaglia di valori: da una parte ci sono l’apertura e il libero mercato, dall’altra il controllo e il capitalismo di stato. In un saggio pubblicato su Foreign Affairs a fine 2020, Adam Segal tratteggiava appunto i contorni di una “Guerra fredda tecnologica” tra America e Cina, ricordando le loro differenze sistemiche e i rispettivi piani di indipendenza dall’altra: Washington procede con il restringimento dei flussi di tecnologie strategiche e con il riorientamento delle catene di approvvigionamento; Pechino porta avanti la sostituzione di hardware e software stranieri con alternative domestiche. Lo scorso maggio il segretario di stato americano Antony Blinken ha voluto precisare che gli Stati Uniti non vogliono “una nuova Guerra fredda” – l’amministrazione Biden non ha interesse a promuovere una retorica da scontro militare –, e del resto il paragone con il passato non calza nemmeno perfettamente. Ma non ci sono dubbi sull’esistenza di una competizione tra la Casa Bianca e lo Zhongnanhai sulla governance digitale che ripropone la più ampia contrapposizione tra democrazia e autocrazia.

La contesa del cyberspazio

La centralità del cyberspazio per il commercio, la finanza e la sicurezza è fuori discussione. La Cina è talmente consapevole della potenza di Internet nella plasmazione dell’opinione pubblica che ha iniziato a sottoporre a controlli rigidissimi anche le compagnie tecnologiche nazionali – le piattaforme straniere sono bloccate – e i loro algoritmi, per assicurarsi che promuovano messaggi coerenti con la linea del Partito comunista. È altrettanto consapevole dell’importanza di esportare questo concetto di “sovranismo cibernetico”, sfruttando la Belt and Road Initiative come via maestra per proporre il suo modello di gestione governo-centrica della rete e dei dati a paesi illiberali in Asia e Africa.

Le mosse e i desideri digitali della Cina sono avvertiti dagli Stati Uniti come una minaccia al loro primato innovativo, economico e politico. Finora la risposta dell’amministrazione Biden all’avanzata normativa cinese è consistita innanzitutto in un tentativo di coordinamento con l’Unione europea, incarnato nel Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC). Ma, nonostante le affinità, trovare una sintesi tra le posizioni di Washington e Bruxelles è difficile: l’Europa propone infatti una regolazione della privacy, dell’intelligenza artificiale e delle cosiddette “Big Tech” più pesante di quella americana e più incentrata sui diritti umani. Anche negli Stati Uniti in realtà – e la presenza di Lina Khan a capo della Federal Trade Commission lo dimostra – sembra starsi definendo uno strumentario più severo per il contrasto degli eventuali abusi delle grandi compagnie tecnologiche. Ma non siamo davanti a un settaggio “etico” della governance digitale alla maniera europea né a un assoggettamento “sovranista” alla cinese: all’America interessa mantenere la competitività della propria economia ed evitare che lo strapotere di mercato delle varie Meta o Alphabet impedisca la concorrenza e blocchi l’innovazione.

Le Big Tech però l’hanno capita, questa preoccupazione per la Cina, e la agitano come spauracchio per proteggersi dai tentativi di scorporo. Mark Zuckerberg ha iniziato a ripeterlo spesso, che se Meta viene spacchettata a goderne saranno i cinesi di WeChat e TikTok. Due anni fa, testimoniando davanti alla Camera dei rappresentanti, disse che “la Cina sta costruendo una propria versione di Internet incentrata su idee molto diverse, e sta esportando la propria visione in altri paesi”. Una frase che sembra uscita dal dipartimento di Stato, tanto è coerente con il pensiero strategico di Washington. Non è un caso: il Financial Times ha scoperto che Google, Amazon, Facebook e Apple si sono trasformate in grosse finanziatrici dei principali think tank statunitensi – dal CSIS a Brookings – per cercare di spingere l’idea che il loro imbrigliamento regolatorio andrà a beneficio dei colossi tecnologici cinesi, che potranno ingrandirsi ed espandersi nel mondo. E a danno della sicurezza nazionale americana.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.

Puoi acquistare la rivista in edicola o abbonarti.