[MILANO] Laureato in Legge e specializzato in Diritto internazionale, giornalista e vice direttore di Pagella Politica, è esperto di Medio Oriente e Unione europea.

[MILANO] Laureato in Legge e specializzato in Diritto internazionale, giornalista e vice direttore di Pagella Politica, è esperto di Medio Oriente e Unione europea.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

A metà febbraio la sensazione prevalente tra gli analisti era che in Ucraina sarebbe potuto succedere di tutto, anche niente. Le tensioni che si sono addensate su Kiev negli ultimi mesi del 2021 e soprattutto nei primi del 2022 potevano infatti sia scaricarsi a terra nel modo più devastante, con un’invasione russa, sia rimanere nell’empireo delle prove di forza astratte.

Gli sviluppi di metà febbraio sembravano indicare una sorta di via di mezzo, con la Russia pronta a intervenire per “difendere” la popolazione russa che abita nelle province sud-orientali dell’Ucraina – in particolare nel Donbass, dove si trovano le due autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk –, se mai ci fosse un casus belli adeguato. Il timore americano era che questo casus belli potesse essere inscenato proprio dai russi o dai filo-russi con un’operazione di false flag, per fornire un pretesto al Cremlino per attaccare.

Ma questo era solo lo scenario più probabile al momento, non in assoluto (come si è visto): ancora a inizio febbraio sembrava che la diplomazia potesse tornare protagonista e che un accordo tra Mosca e Washington fosse alla portata. Considerato che la principale origine delle tensioni – il mancato accordo tra Russia e Occidente sugli assetti geopolitici in Est Europa, con la richiesta di fermare l’allargamento della Nato e di smilitarizzare in parte i confini orientali dell’Alleanza – era stata un fallimento della diplomazia, non si poteva escludere che le ragioni di un accordo che evitassero il peggio potessero risorgere improvvisamente. Ma specularmente non si potevano escludere sviluppi più drammatici di un intervento russo limitato alle regioni orientali, come ad esempio un’invasione su larga scala. Se infatti il Cremlino ha ritenuto di avere da perdere, in termini di sanzioni economiche e isolamento internazionale, tanto a conquistare Donetsk quanto a conquistare Kiev, non si vede perché avrebbe dovuto scegliere la prima opzione.

In questo scenario precedente la decisione di Mosca di attaccare, vale la pena soffermarsi sulle ragioni di fondo degli attori sul campo: Stati Uniti, Russia ed Europa. La Russia, dopo le tensioni in Bielorussia del 2021 e il sempre più marcato avvicinamento di Kiev all’Occidente, e soprattutto dopo il ritorno alla Casa Bianca di un’amministrazione ostile nei confronti di Mosca dopo la parentesi di Donald Trump, si è sentita probabilmente ricacciare nell’angolo in cui era finita nel 2014.

All’epoca, infatti, la reazione della Russia alla perdita di fatto dell’Ucraina – annessione illegittima della Crimea e sostegno alla guerriglia separatista nel Donbass – ebbe come conseguenza un duro isolamento internazionale e sanzioni economiche. Putin riuscì ad uscire dall’angolo negli anni successivi, sfruttando prima le indecisioni mediorientali di Obama e poi la postura meno aggressiva dell’amministrazione Trump. Ma quella parentesi favorevole per la Russia sembra essersi conclusa e le recenti decisioni di Putin – a partire dall’aver ammassato oltre centomila uomini al confine ucraino – testimoniavano verosimilmente l’intenzione di preferire una nuova stagione di crisi e di sanzioni a un logoramento costante della sfera di influenza russa in Europa.

E veniamo così agli Stati Uniti. Perché Washington è così restia a dare a Mosca rassicurazioni sull’espansione della Nato verso Est? L’indisponibilità americana a dare queste garanzie si può leggere in diversi modi. Poco plausibile la difesa del principio dell’autodeterminazione dei popoli (chiedere ad esempio a cileni e iraniani, che dal secolo scorso hanno appreso qualche lezione in proposito), più realistica la tesi secondo cui con l’aumento delle tensioni con la Russia l’amministrazione americana voglia rivitalizzare una Nato considerata cerebralmente morta (copyright Emmanuel Macron, 2019) ancora pochi anni fa, indebolire ulteriormente la Russia e riguadagnare lo smalto e l’immagine di forza persi con il disastroso ritiro dall’Afghanistan. E non solo.

Arriviamo così all’Ue: che posizione prendono l’Unione e i suoi Stati membri rispetto alla crisi, e poi guerra, in Ucraina? La prima, più importante, considerazione da fare è che ad oggi l’Ue ancora non esiste come soggetto in grado di avere una propria politica estera e militare comune. Le discussioni sulla creazione di un esercito europeo hanno ripreso slancio negli ultimi mesi ma ad oggi ancora il traguardo sembra lontano. Tuttavia se l’Ue vorrà un domani diventare un attore geopolitico forte e autonomo, alcune decisioni deve cominciare a prenderle fin da subito. Da un lato non può subire un allargamento a Est dell’Alleanza deciso dagli americani senza chiedere garanzie e porre condizioni. Agli Stati Uniti, banalmente per ragioni geografiche, non sembra infatti interessare avere Stati cuscinetto in Europa con la Russia. Gli Stati Ue potrebbero legittimamente avere delle sensibilità diverse. Dall’altro lato, se l’Ue vuole un domani essere ritenuto da tutti i suoi Stati membri l’attore geopolitico principale e il garante dei loro confini, non può dare già oggi la sensazione agli Stati membri dell’Est Europa che la loro sicurezza sia barattabile in cambio di accordi vantaggiosi con Mosca.

Se così fosse, Varsavia, Tallin e Vilnius – ad esempio – continueranno a volere la protezione americana piuttosto che quella europea per i propri interessi e per i propri territori. Se poi l’Unione europea, quando in futuro si fosse dotata di una politica estera e di una politica di difesa comuni, volesse mantenere con la Nato un rapporto buono ma non simbiotico, si porrà il problema di avere due attori (Ue e Nato) che operano nella stessa regione con geometrie variabili di Stati partecipanti e con agende diverse. Uno scenario probabilmente poco gradito alla Casa Bianca.

Ma mentre l’Ue decide che cosa vuol fare da grande, i suoi Stati membri sanno che non possono prescindere dalla protezione militare americana e se da Washington arriva la richiesta di assumere determinate posizioni nei confronti di Mosca sul dossier ucraino, le principali capitali europee – chi più, chi meno – si allineano, almeno formalmente. Il gioco che devono giocare gli Stati membri dell’Ue è un esercizio di equilibrismo tra il non compromettere le future evoluzioni che si auspicano per l’Unione e il preservare il rapporto speciale con gli Stati Uniti.

Ma le sensibilità degli Stati Ue a tal proposito sono molto diverse. In Est Europa – con l’eccezione dell’Ungheria, su posizioni più filo-russe – come detto, sono schierati con convinzione dalla parte della Nato e degli Stati Uniti (e, nei confronti del rafforzamento dell’Ue come entità sovranazionale, hanno dimostrato negli anni recenti segnali di insofferenza). La Francia tende a marcare la propria distanza rispetto all’agenda di Washington – la proposta di “finlandizzare” l’Ucraina non è stata bene accolta negli Stati Uniti – anche se non se ne smarca completamente. Berlino a sua volta sembra combattuta tra l’esigenza di dimostrarsi un alleato totalmente affidabile per gli Usa e tutelare i propri interessi economici ed energetici. Roma sembra ai margini della partita ma potrebbe essere una cartina tornasole interessante da osservare per capire gli sviluppi della possibile divergenza tra europeismo e atlantismo.

Questo groviglio che sono la realtà e le prospettive della politica estera degli Stati europei e dell’Unione europea, ovviamente, interroga anche gli altri attori della partita. La Russia ha dimostrato di avere uno scarso interesse a parlare con gli europei e vuole trattare direttamente con gli americani. Questo risponde sicuramente alla realtà attuale, per cui gli europei non sono artefici della propria sicurezza e non hanno una politica estera e di difesa autonoma rispetto a quella americana. D’altro canto è anche vero che la maggior disponibilità europea a concedere alla Russia delle garanzie, valutata positivamente al Cremlino, non compensa il danno strategico che Mosca subirebbe dall’eventuale nascita in futuro di un’Unione europea militarmente forte e autonoma.

Gli Stati Uniti poi hanno (quasi) sempre detto di vedere con favore un rafforzamento militare dell’Europa. Ma se a Washington potrebbe interessare un’Europa forte, di sicuro non interessa un’Unione europea autonoma. Di qui l’esigenza di rivitalizzare la Nato, aumentare la tensione con la Russia e tenere viva l’esigenza per gli Stati europei di fare affidamento sulla protezione americana. Un debito questo che può essere poi speso dagli Usa su molteplici tavoli, a partire da quello dei rapporti con la Cina.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Negli ultimi dieci anni l’area del Mena (Medio Oriente e Nord Africa) è stata attraversata da forti turbolenze. Dalle Primavere arabe di inizio anni Dieci, alla faida tra sunniti (capeggiati dall’Arabia Saudita) e sciiti (capeggiati dall’Iran), che si è scaricata in una serie di guerre di prossimità, ad esempio in Siria, in Iraq e in Yemen; dall’allontamento degli Stati Uniti all’accresciuto ruolo della Russia; dalle crisi nel Nord Africa (in Libia, Sudan e nel Corno d’Africa) alla frattura interna alla galassia sunnita, tra regimi autoritari e monarchie da un lato, e Paesi vicini alla Fratellanza Musulmana – in particolare Turchia e Qatar – dall’altro.

In questo contesto, l’Egitto è stato spesso più un attore spostato sulla scena geopolitica dalle turbolenze scatenate da altri che non un attore in grado di creare, o placare, autonomamente simili fenomeni. Questo è dipeso sia dalla forza delle turbolenze, sia dalla perdita di peso – in termini di forza economica e politica – del Cairo. Ma la situazione ora appare in evoluzione: lo scenario geopolitico del Nord Africa e del Medio Oriente è meno burrascoso di quanto non sia stato nel recente passato e l’Egitto sembra nella condizione di poter giocare un ruolo maggiore e più autonomo.

Gli ultimi dieci anni sono stati un periodo di declino per l’Egitto. La Primavera araba nel 2011 ha abbattuto il regime autoritario di Mubarak, uno dei più longevi in Medio Oriente, aprendo la strada al Governo della Fratellanza Musulmana guidato da Mohamed Morsi. Il cambio, radicale, alla guida del Paese ha però avuto vita breve: nel 2013 il golpe del generale Abdel Fattah al-Sisi ha estromesso gli islamisti dalla guida dell’Egitto e ha riportato al potere i militari. Questi repentini mutamenti e la brutale repressione attuata del regime al potere, in particolare nei primi anni, hanno lasciato il Paese fratturato al proprio interno, indebolito agli occhi della comunità internazionale – con gravi ripercussioni sull’economia – e facile preda delle faide che negli ultimi anni hanno diviso gli Stati del Mena.

Lo scontro tra militari e Fratellanza Musulmana interno al Paese, in particolare, ha collocato l’Egitto sulla faglia di frattura interna al mondo sunnita, tra Stati che considerano i Fratelli Musulmani terroristi (Riad e Dubai in primis, e anche il Cairo dal 2014) e Stati che li sponsorizzano (Doha e Ankara, alleati del precedente Governo egiziano di Morsi). Considerato anche il disperato bisogno di sostegno economico, l’Egitto di al-Sisi si è presto schiacciato sulle posizioni dei Saud, partecipando ad esempio all’embargo imposto al Qatar e al confronto continuo con la Turchia. In cambio ha ottenuto, oltre al supporto economico, il coinvolgimento militare in particolare degli Emirati Arabi Uniti in Libia, a sostegno del generale Khalifa Haftar – appoggiato anche da Mosca e in parte da Parigi – contro il Governo di Tripoli, islamista e sostenuto in teoria dalla comunità internazionale ma in pratica soprattutto da Turchia e Qatar (e in parte dall’Italia). Non ha invece ottenuto lo sperato aiuto, sempre degli Emirati Arabi Uniti, nel Corno d’Africa, dove Il Cairo teme che la diga sul Nilo che intende costruire l’Etiopia possa danneggiare il suo approvvigionamento idrico e sperava nella sponda di Dubai, che è un attore influente nell’area.

Nel confronto con l’asse sciita, l’Egitto ha mantenuto invece una maggiore autonomia rispetto alla linea dettata dalle monarchie del Golfo, mantenendo buoni rapporti col regime siriano di Assad, partecipando sì alla guerra in Yemen, ma senza l’invio di truppe di terra, evitando lo scontro frontale con l’Iran sul dossier del nucleare e non solo. Se il Cairo non ha sposato appieno le posizioni dei Saud su questi dossier, non si può nemmeno dire che abbia saputo o potuto giocare un ruolo autonomo rilevante, almeno fino a poco tempo fa.

L’impressione generale è che l’Egitto sia stato aiutato dalle monarchie del Golfo dove i suoi interessi confliggevano con quelli di Turchia e Qatar – in Libia ma anche nella questione delle risorse energetiche nel Mediterrano orientale, dove il Cairo ha anche la sponda di Israele e di alcuni importanti Stati europei, come vedremo meglio tra poco – e abbandonato a se stesso dove invece gli interessi di Riad e alleati erano altri.

La posizione forzatamente defilata assunta dall’Egitto per buona parte dell’ultimo decennio ha comunque avuto come conseguenza positiva che il Cairo si è indebolito meno di quanto non sia successo ad altri – Riad e ad Abu Dhabi da un lato, Ankara e Doha dall’altro –, che hanno occupato le prime file nelle faide e negli scontri nel Mena.

Ora che – complice il cambio di amministrazione negli Usa, la fine della guerra in Siria e della presenza para-statale dello Stato islamico – la situazione geopolitica è meno incendiaria da un lato, e dall’altro l’economia dell’Egitto sembra uscita dalla fase di maggiore debolezza e instabilità, Il Cairo sembra nella condizione di poter tornare a giocare un ruolo più importante sullo scacchiere del Mena.

I rapporti con l’Occidente sono generalmente buoni: gli Stati Uniti – forse anche preoccupati dall’accresciuto ruolo di Mosca nella regione – hanno ristabilito gli aiuti militari ed economici all’Egitto e Israele continua ad avere nel Cairo uno dei principali interlocutori nel mondo arabo e musulmano.

Gli Stati europei hanno un rapporto più complicato. Il Cairo è utile per contrastare la Turchia: Egitto e Israele, insieme a Grecia e Cipro, hanno creato nel 2020 lo East Mediterranean Gas Forum, il che ha attirato in particolare l’interesse di Francia e Italia e suscitato le ire di Ankara. È anche un interlocutore indispensabile per pensare di poter stabilizzare la situazione in Libia. È poi un importante acquirente di materiale bellico prodotto dalle industrie europee. Ma il dossier dei diritti umani, calpestati dal regime di al-Sisi, è una nota dolente che rischia sempre di compromettere i rapporti con l’Europa. La speranza, secondo alcuni osservatori, è che il regime sentendosi più saldo al potere e avendo maggiore interesse a un dialogo a tutto campo con l’Occidente, sia ora più disponibile ad allentare la morsa della repressione interna.

L’Egitto può poi sfruttare la sua posizione non troppo schiacciata su quella saudita nei dossier siriano e iracheno per presentarsi come mediatore, aumentare la propria influenza (anche economica) nei due Stati arabi e tenere aperti i canali del dialogo con l’Iran. Può in questo anche smarcarsi in parte dai Saud e soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, che non sono riusciti a vincere la partita in Libia, che non tutelano gli interessi egiziani nel Corno d’Africa e che – essendosi troppo avvicinati pubblicamente a Israele negli ultimi anni di presidenza Trump – non sono ben visti da vasti settori delle opinioni pubbliche arabe.

Questa possibile emersione dell’Egitto come ritrovato attore influente sulla scena regionale sconta diverse incognite, su cui Il Cairo non ha che un controllo minimale. Se i venti dello scontro tra sunniti e sciiti, o anche solo interni al mondo sunnita, dovessero tornare a soffiare con forza, le possibilità che il regime di al-Sisi continui a muoversi con un certo grado di autonomia diminuirebbero.

Allo stesso modo una nuova esplosione della conflittualità interna all’Egitto – le repressioni brutali funzionano di solito nel breve periodo, ma nel medio e lungo rischiano di essere controproducenti – taglierebbe le gambe al neonato slancio del Cairo sulla scena internazionale.

In generale le variabili interne ai vari Paesi – dalle superpotenze globali alle potenze regionali – e quelle relative ai rapporti tra vari attori sono talmente tante e incerte, che è quasi impossibile fare previsioni di medio o lungo periodo. Un motivo in più per l’Egitto per sfruttare la fase di relativa calma per consolidare i propri rapporti con gli Stati più stabili nel Mediterraneo e tentare la via della pacificazione interna.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di novembre/dicembre di eastwest.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Da quando gli Stati Uniti hanno prima teorizzato, col celebre “Pivot to Asia” dell’allora Segretario di Stato Hillary Clinton, e poi dimostrato, tanto negli anni della presidenza Obama quanto in quelli della presidenza Trump, un loro minore impegno in Europa e Medio Oriente, la Storia ha qui ripreso a scorrere in canali che la pax americana sembrava aver ostruito negli ultimi decenni.

In particolare nel Mediterraneo orientale la competizione tra attori nazionali per il controllo delle risorse energetiche, per la spartizione dei mari e, in ultima analisi, per la supremazia geopolitica è cresciuta nel giro di pochi anni fino a toccare livelli preoccupanti. La Nato, che dell’allontanamento americano (ora unito alla malcelata insofferenza dell’attuale presidente degli Stati Uniti) è la prima vittima, finora non è sembrata essere in grado di assumere il ruolo di camera di compensazione tra le spinte divergenti dei suoi membri. La Russia, che storicamente nel Mediterraneo ha avuto un ruolo marginale, è ora in grado di proiettare la propria influenza strategica dalla Siria ai Balcani, dalla Libia all’Egitto, impersonando il ruolo del mediatore che in tutte le partite aperte conviene sia coinvolto e da tutte le mediazioni può trarre un profitto. Gli Stati nazionali si stanno disponendo su linee di frattura pericolose, che per ora sembra possano essere gestite prevalentemente con gli strumenti della diplomazia, ma che negli Stati più fragili già sfociano in guerre di prossimità (si pensi al caso della Libia) e che un domani potrebbero causare scosse ancor più pericolose per la pace nella regione.

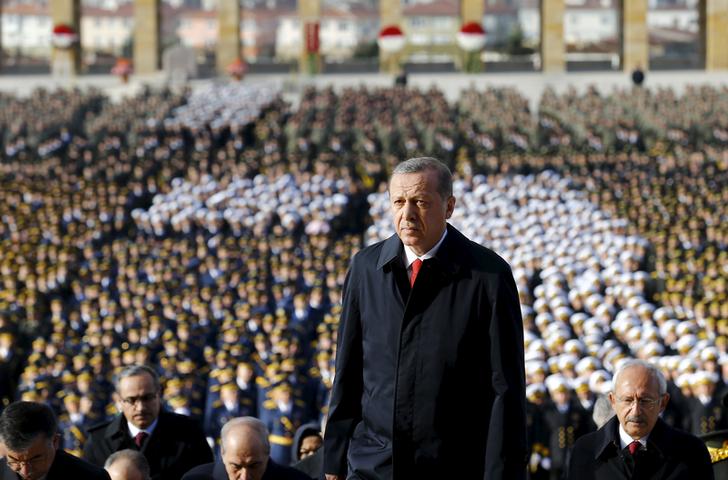

Un ultimo allarmante capitolo riguarda i rapporti tra Turchia ed Egitto. I due Paesi sono storicamente tra i principali attori nel mondo islamico, ma oggi Il Cairo versa in una situazione di difficoltà economica e di dipendenza da altri Stati (Arabia Saudita e Russia in primis) che ne riduce lo spazio di azione, e anche Ankara deve tenere conto nelle sue mire espansionistiche di stampo neo-ottomano dei rapporti di forza con Mosca, che la vedono in posizione di subalternità da quando, nel 2015, è uscita sconfitta dal confronto con la Russia e ha dovuto sacrificare le proprie ambizioni in Siria in cambio di alcune garanzie (territoriali e non) contro il crescente indipendentismo curdo nella regione.

Pur in questa situazione di debolezza relativa, l’Egitto sta provando a elaborare una strategia che gli consenta una maggiore forza economica – e quindi politica – nel prossimo futuro. Questa strategia passa principalmente dallo sfruttamento delle enormi riserve energetiche che sono state scoperte negli ultimi anni nel Mediterraneo orientale, che il Cairo vorrebbe sfruttare per inserirsi nel mercato europeo delle risorse e ottenere i relativi dividendi economici. Il giacimento di Zohr, scoperto a inizio degli anni Dieci e considerato la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, intreccia gli interessi dell’Egitto con quelli dell’Italia (Eni ha il 50% del blocco che controlla il giacimento), della Russia, degli Emirati e del Regno Unito, anche loro titolari di quote rilevanti. Ma, allo stesso tempo, può rappresentare una minaccia per Ankara, che ha l’ambizione di diventare – di nuovo, grazie ai suoi rapporti con la Russia – l’hub energetico per l’Europa grazie a TurkStream. Questo è un imponente gasdotto che consente a Mosca di trasportare e vendere gas in Europa via Turchia aggirando l’Ucraina (sottratta al controllo geopolitico russo nel 2014 con la “Rivoluzione arancione” e con cui da allora il Cremlino ha rapporti sempre altalenanti) e che ha iniziato a funzionare da gennaio 2020.

La Turchia inoltre vede minacciate le sue ambizioni anche da un altro progetto, quello del gasdotto EastMed, che dovrebbe portare altre risorse energetiche scoperte nel Mar Mediterraneo orientale (in particolare nei giacimenti a largo di Cipro, dove di nuovo sono coinvolti gli interessi economici di Stati europei, tra cui anche l’Italia, e di Israele) in Europa, e fare così concorrenza a TurkStream. In questo caso gli avversari di Ankara sono Israele, Grecia e, di nuovo, Egitto: tre Paesi con cui la Turchia ha già diverse frizioni in corso. Inoltre gli Stati Uniti, che sostengono le ambizioni energetiche israeliane e non vedono di buon occhio l’eccessiva dipendenza europea dal gas russo, sono favorevoli a questo progetto, che – siglato dai Paesi interessati a inizio 2020 – dovrebbe vedere la luce nel 2025.

In ogni caso, anche per bloccare queste minacce alle sue ambizioni in campo energetico, la Turchia è molto attiva su un altro tavolo – laterale ma collegato –, quello delle Zone economiche esclusive (Zee). Queste sono le aree di mare adiacenti alle coste di uno Stato su cui questo ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali e ha la giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artificiali o fisse. Vista la disposizione dei confini degli Stati nel Mediterraneo orientale – in particolare la presenza di Stati insulari come Cipro o Malta, e la disposizione delle isole greche a ridosso delle coste turche – è molto complicato definire i confini di queste Zee. Già in condizioni normali un negoziato che bilanci gli interessi contrapposti degli Stati coinvolti sarebbe difficile, se poi gli Stati sono ai ferri corti su una serie di altre questioni ecco che la via che può percorrere la diplomazia si fa ancora più stretta e impervia.

La decisione di Ankara di stabilire una Zee in accordo con la Libia (o meglio, con il governo libico di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, e contrapposto al governo di Bengasi, guidato dal generale Khalifa Haftar, sostenuto tra gli altri dall’Egitto), che oltretutto non tiene in considerazione la presenza di diverse isole greche tra cui Creta, va inserita nel contesto ampio visto finora. Come detto, ha la funzione di bloccare la possibile minaccia che rappresenterebbe il gasdotto EastMed, ma ha anche la funzione di ribadire il ruolo (sempre più determinante) della Turchia in Libia e di dare un segnale ai vari Stati coinvolti nella contesa geopolitica nel Mediterraneo orientale.

Questa mossa turca – condannata dagli Usa e dall’Europa, preceduta e accompagnata da scaramucce pre-belliche come violazioni dello spazio aereo altrui, posizionamento di navi militari in aree contese e via dicendo – ne ha causata una uguale e opposta da parte dell’Egitto e della Grecia, che a inizio agosto 2020 hanno a loro volta dichiarato una loro Zee, che va a sovrapporsi in parte con quella turco-libica, riconoscendo il ruolo (negato dalla Turchia) delle isole greche nella definizione dei confini. La questione è quindi come trovare ora una soluzione diplomatica che accontenti tutte le parti in causa, un risultato che da un lato è reso complicato dalla molteplicità di scontri aperti tra gli attori coinvolti (non solo Turchia e Egitto ma anche Grecia, Cipro e Israele) ma che dall’altro potrebbe proprio avere una funzione di mediazione su più tavoli.

Gli Stati Uniti e la comunità internazionale al momento sembrano schierati contro l’espansionismo di Ankara e a favore delle pretese avanzate da Grecia, Egitto e Cipro, ma la situazione è probabilmente più complessa di quella che sembra. L’Italia, ad esempio, ha sia interessi convergenti con quelli dell’Egitto e di Cipro, sia con la Turchia, con cui ad esempio è schierata dallo stesso lato della barricata in Libia. La Francia invece sembra tra i grandi Paesi europei quello più attivo nel contrastare le ambizioni turche. Non è chiaro al momento che piega possano prendere gli eventi, in uno scenario liquido e ricco di variabili, ma di sicuro sembra che la prassi seguita finora, che vedeva nella dichiarazione di Zee un’eccezione rispetto al principio di garantire la massima estensione possibile dell’Alto mare, sia oramai morta e sepolta. Anche l’Italia, storicamente sostenitrice della linea ostile alla dichiarazione di Zee, sta ora ragionando su come definire la propria (anche in risposta alle mosse unilaterali di altri Stati tra cui, ad esempio, l’Algeria) e in Parlamento c’è in discussione una proposta di legge che va in questo senso.

La prospettiva della spartizione dei mari appena vista, come quella dello scontro per il controllo e la distribuzione delle risorse, sono parti fondamentali – ma non esaustive – della più generale contesa geopolitica che è in atto nel Mediterraneo orientale. La Turchia, come detto, non fa mistero da anni di avere ambizioni neo-ottomane, di proiettare la propria influenza sul mondo islamico e di sostenere una visione vicina a quella della Fratellanza Musulmana. L’Egitto di Abdel Fattah al Sisi, che è andato al potere con un golpe proprio contro il Governo sostenuto dalla Fratellanza Musulmana e guidato da Mohammed Morsi, si contrappone (con la determinante sponda saudita, che di Ankara è il primo avversario all’interno del mondo sunnita) a queste ambizioni. Questo scontro si sta concretizzando in maniera violenta e preoccupante nella guerra di prossimità in corso tra i due Paesi sul suolo libico, con l’Egitto impegnato a sostenere il generale Haftar (insieme a Emirati, Russia e di fatto Francia) e la Turchia che di recente è intervenuta direttamente sul terreno con mercenari, guerriglieri siriani di fatto da lei controllati e proprie unità speciali per sostenere il governo di Serraj.

Siamo insomma nel contesto dello scontro interno al mondo sunnita tra le monarchie (come quella saudita o emiratina) e i regimi (come quello egiziano) da un lato, e gli Stati simpatizzanti della Fratellanza Musulmana come la Turchia e il Qatar dall’altro. Uno scontro che si intreccia poi con quello tra il fronte sunnita guidato dai Saud e quello sciita capeggiato dall’Iran, visto che sia Turchia che Qatar sono state in qualche modo spinte a una maggior vicinanza con l’Iran dalla linea dura impressa alla politica estera saudita dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (che oltretutto può contare, nella sua ostilità sia all’Iran sia alla Turchia, su una parziale sponda israeliana).

Ma allargando l’obiettivo la partita in corso tra Egitto e Turchia in Libia può essere letta anche con altri significati. Per Mosca, ad esempio, più che uno scontro in cui ha interesse a impegnarsi per far vincere una delle parti in causa (come ha fatto in Siria dal 2015 in poi), sembra una situazione in cui ha interesse a ritagliarsi un ruolo da mediatore. La Russia, che sostiene l’Egitto di al Sisi e il generale Haftar, non ha infatti interesse a esacerbare i rapporti con Ankara e, anzi, potrebbe essere danneggiata dalla concorrenza egiziana nel mercato energetico se si concretizzasse il progetto EastMed. Dunque il Cremlino ha tutto l’interesse a collocarsi al centro di un negoziato che garantisca sia la sfera di influenza turca, sia le ambizioni egiziane, sia i buoni rapporti con Israele che con l’Europa.

E proprio l’Europa è l’attore geopolitico che in questo momento rappresenta la maggiore incognita, soprattutto nella prospettiva di medio-lungo periodo. Finora ha agito divisa per non colpire unita e così facendo ha lasciato spazio ad altri attori (Russia e Turchia in primis) in scenari che storicamente erano invece nella sua sfera di influenza (Libia, ma non solo). Eppure per posizione geografica degli Stati che la compongono (in particolare Grecia, Cipro e Italia), per potenza economica e quindi per leva economica in qualsiasi negoziato, per rapporti con gli Stati Uniti – che un domani potrebbero quantomeno diminuire il disimpegno dallo scenario europeo-mediorientale –, per peso nella Nato e per possibile potenza bellica (un sentiero finora inesplorato o quasi a livello europeo, ma su cui le cancellerie del vecchio continente pare abbiano iniziato a ragionare negli ultimi anni), l’Unione europea sarebbe nella posizione ideale per guadagnare un ruolo centrale in tutti i tavoli aperti nel Mediterraneo orientale. Una sua azione unitaria e coerente potrebbe insomma cambiare tutte le carte sul tavolo.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

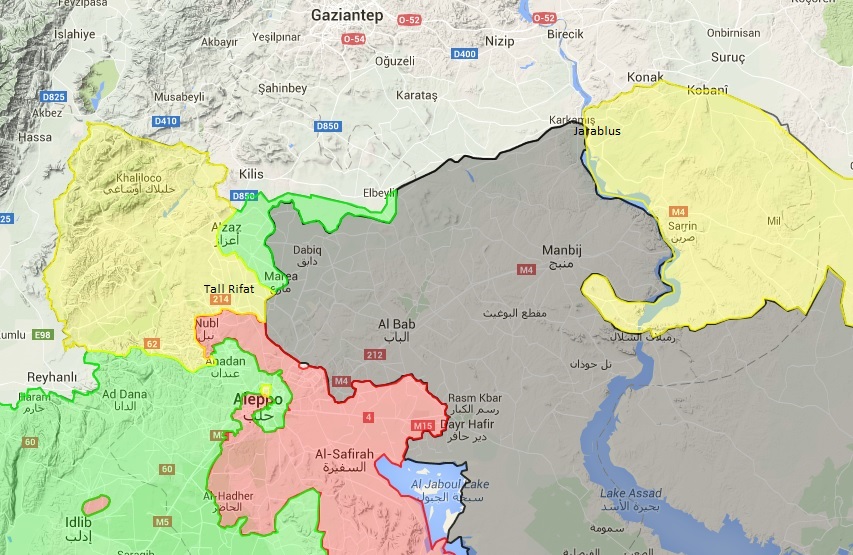

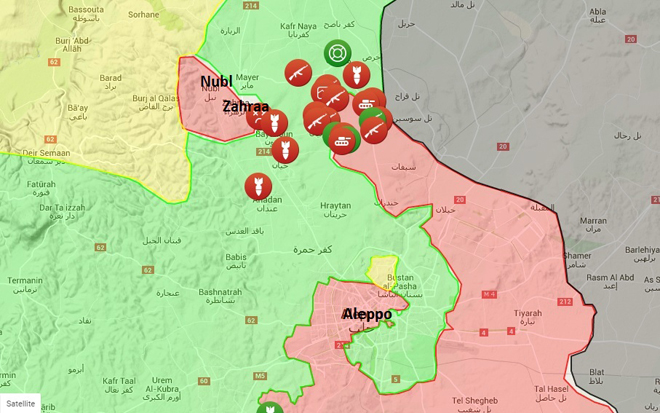

Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dalla Siria. Poi ha fatto marcia indietro: dal Paese controlla Teheran, Mosca e Ankara

Donald Trump aveva annunciato, a dicembre 2018, il ritiro delle poche ma fondamentali truppe americane presenti in Siria. I circa duemila uomini si trovano in particolare nel nord-est controllato dalle Syrian Democratic Forces (Sdf), alleanza ribelle guidata dai curdi siriani dell’Ypg, e nel sud al valico di al Tanf. I mesi successivi all’annuncio hanno dimostrato che l’interesse strategico degli Usa di medio e lungo periodo in Medio Oriente sembra in grado di sopravvivere alla comunicazione, e ai desiderata, del Presidente in carica.

Jim Jeffrey, rappresentante speciale degli Usa per la Siria e inviato speciale della coalizione internazionale per sconfiggere l’Isis, in un’intervista alla stampa tedesca di inizio luglio ha infatti sostenuto che il ritiro “è stato annullato, nel senso che mentre il Presidente continua a procedere con il ritiro, il suo piano è di lasciare a tempo indeterminato una forza residuale nel nord-est”, magari chiedendo un maggior contributo agli alleati europei e arabi. Non solo. “Anche quando si parlava di ritiro” − prosegue Jeffrey – “era chiaro che non avremmo abbandonato tutte le città del sud. Ecco perché, quindi, non stiamo abbandonando del tutto la Siria.”

Insomma, al di là delle finezze linguistiche del diplomatico, è evidente che alla fine gli Stati Uniti non lasceranno le posizioni che hanno in Siria. Non se ne andranno dal nord-est del Paese, dove proteggono − paradossalmente soprattutto dalla Turchia, Paese alleato nella Nato − i curdi siriani, che sono stati alleati fondamentali nello sconfiggere lo Stato Islamico. E non se ne andranno dal sud, dove la piccola presenza americana nella base di al Tanf spezza la strada più diretta tra Baghdad e Damasco, consentendo agli Usa di avere un posto di osservazione (e non solo) privilegiato sul “corridoio sciita” che dall’Iran arriva al Libano.

Ma perché il ritiro annunciato con grande enfasi dal Presidente alla fine è stato annullato? I motivi, come sempre in questi casi, sono molteplici. Sicuramente non è vero, come aveva scritto Trump su Twitter dando notizia della smobilitazione dalla Siria, che “l’unica ragione per stare in Siria” durante la sua presidenza fosse sconfiggere l’Isis. Un risultato che oltretutto non è ancora stato consolidato, vista la presenza di cellule terroristiche che continuano a colpire nel Paese. Ma, al di là di questo, cerchiamo di capire quali siano le ragioni ulteriori che spingono gli Usa a voler tenere gli scarponi sul terreno in quell’area.

La prima, e più evidente, è la contrapposizione con l’Iran. Dopo la decisione di Trump di stracciare il nuclear deal, imporre nuove sanzioni su Teheran e − in generale − di schierare gli Usa su una tradizionale (ma mai così marcata) vicinanza alle istanze di Israele e Arabia Saudita, la tensione sta raggiungendo nuove vette. A giugno pare che il Presidente abbia deciso all’ultimo di non bombardare obiettivi iraniani, ma la notizia intanto è stata fatta trapelare e ha dato un chiaro segnale alla Repubblica islamica. Nonostante questo le settimane successive sono state caratterizzate da continue provocazioni, con droni abbattuti e petroliere bloccate (una iraniana a Gibilterra, da parte delle forze speciali inglesi, una britannica nello stretto di Hormuz, da parte delle forze speciali iraniane), e il rischio che un conflitto − magari su scala ridotta − possa esplodere da un momento all’altro è sempre presente. In questo scenario l’interesse a tenere delle truppe in Siria, dove è al potere il Governo filo-iraniano di Bashar al-Assad, dove operano milizie sciite legate all’Iran, l’Hezbollah libanese alleato di Teheran, nonché reparti delle forze speciali iraniane, sembra quasi scontato. La posizione è poi ottimale anche per dare un segnale anche ad altri attori regionali coinvolti nel confronto tra sunniti e sciiti − cioè tra Arabia Saudita e Iran, che sfruttano cinicamente la frattura religiosa per scopi geopolitici −, in particolare all’Iraq, che negli anni della guerra all’Isis è stato sempre più attratto nell’orbita di influenza iraniana.

Ma questa ragione non è l’unica e forse nemmeno la principale. L’Iran è infatti tenuto sotto pressione diplomatica e militare da parte di Israele e dell’Arabia Saudita − che ha di recente deciso di accogliere sul proprio territorio truppe Usa, cosa che non accadeva dal 2003 − in una misura tale per cui la presenza di poche migliaia di soldati americani nel nord della Siria non sembra determinante.

Una ragione forse più importante è il mantenere una presenza nella regione che è stata il trampolino per l’ascesa della Russia come superpotenza in Medio Oriente. Mosca, lo ricordiamo, prima della guerra in Siria non aveva storicamente una particolare proiezione della propria potenza strategica nell’area. Dai tempi della Guerra Fredda è alleata della Siria e negli ultimi decenni ha avuto un atteggiamento meno ostile di quello americano nei confronti dell’Iran, ma fino al 2015 in sostanza non si era andati oltre a questo. Dopo l’intervento in Siria invece la Russia è riuscita a fare sfoggio di una potenza militare − seppur ancora non paragonabile a quella statunitense − inaspettata, ha disseminato di basi militari e di sistemi d’arma avanzati il Paese, ha puntellato il proprio alleato siriano, ha allacciato un rapporto di collaborazione molto stretto con Israele, ha assunto in generale un ruolo talmente preminente nell’area da spingere il re saudita Salman a recarsi in visita al Cremlino (cosa mai successa dopo la fine della Guerra fredda) e più di qualsiasi altra cosa è riuscita a risucchiare nella propria orbita di influenza la Turchia, Paese membro della Nato.

Per Washington avere uomini e mezzi in Siria, che di questa improvvisa ascesa della Russia sullo scacchiere mediorientale è la chiave di volta, è utile sia per non lasciare totalmente campo libero a Mosca sia per dare un segnale ai propri alleati (Israele, Saud, Turchia) che hanno iniziato a dialogare con Putin come mai in precedenza.

Arriviamo così all’ultima, e forse principale, ragione per cui gli Usa vogliono restare in Siria: prevenire, e nel caso curare, lo scivolamento verso est di Ankara. L’allontanamento della Turchia dall’Occidente ha raggiunto dei livelli di guardia preoccupanti, da ultimo con l’acquisto da parte di Erdogan del sistema di contraerea russo S-400, uno schiaffo − e un motivo di allerta per l’intelligence − all’Alleanza Atlantica di cui Ankara fa parte.

La reazione degli Stati Uniti all’arrivo del sistema S-400 in Turchia è stata dura e immediata: Ankara è stata estromessa dal programma F-35 (caccia multiruolo di quinta generazione), con significative ricadute economiche e occupazionali, oltre che simboliche. A nulla sono valsi i buoni rapporti personali tra Trump ed Erdogan: la Turchia è stata punita, oltre che per le innegabili ragioni di sicurezza (secondo gli analisti il sistema S-400 potrebbe carpire segreti militari-industriali relativi al programma F-35 se i due coesistessero), anche per dare un segnale al Sultano.

Ecco allora che la presenza americana − affiancata da quella europea − a protezione delle milizie curde dell’Ypg (innegabilmente legate al Pkk curdo-turco, ritenuto da Ankara ma anche da Washington un’organizzazione terroristica) serve un duplice scopo. Da un lato dà agli Usa una fondamentale moneta di scambio, un’esca con cui cercare di riportare la Turchia dalla propria parte allontanandola da Mosca (che i “suoi” curdi siriani del cantone di Afrin li ha già sacrificati in nome di un accordo con Erdogan, per confinare quel che restava della ribellione siriana nella sola provincia di Idlib). Dall’altro ha una funzione deterrente nei confronti di ulteriori scarti da parte di Ankara: la soluzione alla questione curda ai confini meridionali della Turchia deve necessariamente passare per una mediazione con Washington. Non con Mosca. Qualsiasi eventuale azione di forza da parte turca metterebbe a repentaglio la vita di soldati americani. Se la cosa accadesse, le conseguenze per la Turchia da un punto di vista economico, diplomatico e militare sarebbero catastrofiche.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.

Puoi acquistare la rivista in edicola o abbonarti.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

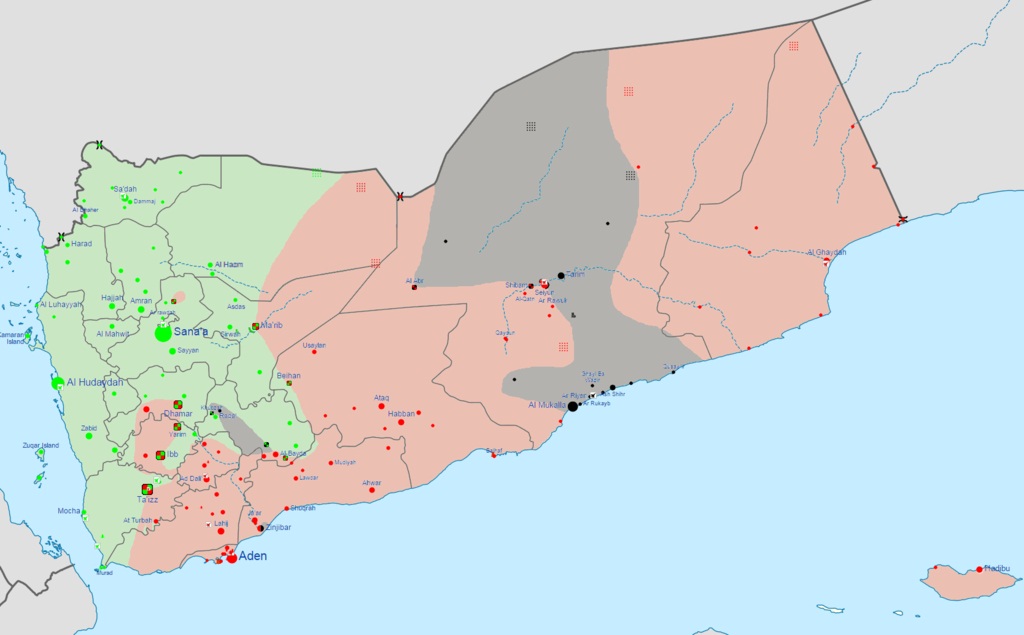

Lo scontro sunniti/sciiti è sfociato in un ulteriore conflitto interno sunnita: wahhabismo (petrol-Stati) e Fratellanza Musulmana si sfidano in politica ed economia

L’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media occidentali verso il Medio Oriente è andata scemando negli ultimi mesi. La scomparsa dello Stato Islamico, almeno come entità territoriale, la diminuzione degli attentati in Occidente e l’isolazionismo (altalenante, come vedremo) degli Usa di Trump hanno infatti relegato l’argomento in un cono d’ombra da cui anche le notizie sul dramma dello Yemen escono col contagocce. Ma questo non significa che lo scenario non sia in evoluzione, anzi.

Il recente passato è stato dominato dalla faida tra Arabia Saudita e Iran, che ha infiammato lo scontro settario tra sunniti e sciiti soprattutto in quei Paesi del Medio Oriente in cui le primavere arabe – e non solo – avevano lasciato ferite infette facili da sfruttare. In questo modo è stata cannibalizzata da potenze straniere l’insurrezione siriana contro Assad, fino a renderla di fatto una proxy war; in questo modo il Libano è tornato a essere terreno di scontro (più o meno mediato) tra Teheran e Riad; in questo modo l’Iraq è rimasto in una posizione ambigua – che prova ora a sfruttare a proprio vantaggio, presentandosi come possibile mediatore – tra il vicino iraniano, alleato sciita, e gli altri Paesi arabi; in questo modo l’insurrezione degli Houthi (sciiti) in Yemen è diventata un altro capitolo sanguinoso della guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran.

Ma questa dinamica – un po’ per via della rinnovata ostilità americana nei confronti di Teheran, con le ripercussioni negative sul nuclear deal voluto da Obama, un po’ per l’atteggiamento aggressivo di Israele che (al netto delle incertezze sul futuro politico di Netanyahu e della sua coalizione) sembra non aspettare altro che l’occasione giusta per attaccare se non l’Iran almeno la sua proxy libanese di Hezbollah, un po’ per la concorrenza della Russia, alleata ma rivale di Teheran – sembra ormai insufficiente a interpretare i principali movimenti sullo scacchiere mediorientale. Non è ovviamente venuta meno, ma pare meno intensa che nel recente passato.

L’Iran si è ripiegato almeno in parte su se stesso. Continua a sostenere le milizie sciite in Yemen, Libano, Iraq, Siria e non solo, ma se la fase compresa tra il 2014 e il 2017 aveva visto una costante espansione della sfera di influenza iraniana, adesso sembra che Teheran fatichi a mantenere le posizioni guadagnate. Mancano in teoria ancora due anni alle prossime elezioni presidenziali ma, come emerso con il caso delle dimissioni del potente Ministro degli Esteri Javad Zarif (poi respinte dal presidente Hassan Rohani), uno scontro di potere in cui l’ala dura del regime teocratico vorrebbe tornare alla guida del Paese per richiuderlo in un maggiore isolamento bellicoso è già in atto. E su tutto questo aleggia l’incognita della successione dell’Ayatollah Ali Khamenei, che ha da poco compiuto ottant’anni.

Con l’Iran indebolito e tenuto nel mirino da Israele, con sponda americana (Donald Trump pare abbia deciso l’invio di altri 1.500 militari nel Golfo), l’Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo sue alleate – in particolare gli Emirati Arabi Uniti – sembrano aver aumentato l’attenzione verso un’altra linea di frattura interna al Medio Oriente e non solo: quella tra regimi (dittature militari come l’Egitito o regni wahabiti come Riad) e Stati della galassia sunnita che hanno un’agenda diversa – e spesso incompatibile – da quella dei Saud. Si tratta in primo luogo della Turchia e del Qatar, politicamente vicini alla Fratellanza Musulmana e ideologicamente lontani dal wahabismo saudita.

Questa spaccatura non è una novità, anzi. La ribellione siriana, ad esempio, ha pagato duramente la litigiosità tra i suoi “sponsor” che avevano agende diverse, con l’Arabia Saudita che sosteneva alcune fazioni – tanto estremisti salafiti quanto laici – e la Turchia e il Qatar che ne sostenevano altre rivali (spesso legate alla Fratellanza Musulmana). L’Egitto post-primavera araba guidato da Mohamed Morsi era sostenuto dalla Turchia, quello post-golpe militare di Al Sisi è sostenuto da Riad. In Libia il premier islamista – e riconosciuto dalla comunità internazionale – Al Serraj è sostenuto dalla Turchia, il generale Khalifa Haftar dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Egitto.

Come evidente dagli esempi visti, un ruolo da protagonista nello scontro interno alla galassia sunnita, lo ricopre Ankara. L’erede dell’Impero Ottomano avrebbe in teoria le caratteristiche necessarie – a livello di popolazione, economia e società – per sostenere il confronto con Riad da una posizione di forza, specie nel lungo periodo, ma il Paese è indebolito, trascinato in basso dalla fase discendente della parabola del suo Presidente. Negli ultimi cinque anni Erdogan ha compromesso le alleanze a occidente, a causa del sostegno americano ed europeo ai curdi siriani nella guerra contro l’Isis (anche se con Trump alla Casa Bianca, e con l’Isis sconfitto, il supporto americano ai curdi è molto meno convinto che con Obama). Di conseguenza, dopo aver perso la prova di forza con Mosca nel 2015 seguita all’abbattimento di un caccia-bombardiere russo, ha finito con l’avvicinarsi a Putin per necessità più che per convinzione. Pagando oltretutto un prezzo salato: accettare la vittoria di Assad in Siria – sacrificando di fatto le ambizioni dei ribelli che aveva sostenuto per anni e ottenendo in cambio da Mosca di poter occupare un pezzo di Kurdistan siriano che faccia da zona cuscinetto sul proprio confine meridionale – e mettere a rischio i rapporti con la Nato. L’acquisto da parte turca del sistema missilistico russo S-400 rischia infatti di generare pesanti ritorsioni, anche economiche, da parte dell’Alleanza atlantica e degli Usa.

In questa situazione Riad ha gioco facile a infierire, soprattutto economicamente, sulle difficoltà di Ankara, che risponde martellando su tutti i punti dolenti dell’immagine saudita nel mondo musulmano: la vicinanza mai così accentuata con Tel Aviv, che sarebbe un tradimento della causa palestinese; il diverso impegno nel sostenere i profughi siriani, fuggiti da una guerra fomentata tanto dalla Turchia quanto dall’Arabia Saudita ma accolti solo dalla prima; l’omicidio Kashoggi che, da ultimo, ha mostrato il volto brutale e sanguinario del regno saudita e del suo uomo forte, il principe ereditario Mohammed Bin Salman. Per la monarchia wahabita, che storicamente cerca di accreditarsi come la paladina di un Islam puro e intransigente, sono critiche indigeste. Ma non è un inedito, anzi, che Riad lasci prevalere la ragion di Stato e la realpolitik sul ferreo rispetto dei princìpi che sostiene di voler difendere e diffondere.

Trump sarebbe anche disposto a sostenere più convintamente Erdogan, nonostante le divergenze sui curdi o i problemi interni alla Turchia per quanto riguarda diritti umani e libertà di stampa, a patto che termini il flirt con Mosca e con Teheran (i tre Paesi si sono avvicinati per gestire l’ultima fase del conflitto siriano). Ma avendo scelto come propri interlocutori principali in Medio Oriente l’Arabia Saudita e Israele, riportare all’ovile Ankara – almeno per ora – sembra difficile. Specularmente Mohammed Bin Salman sembra più interessato a eliminare i concorrenti per la leadership all’interno del fronte sunnita, che non a soprassedere sulle differenze in nome di una comune battaglia contro l’Iran sciita. La pressione su Teheran ovviamente rimane, ma non è una questione così urgente da impedire a Riad di rinfocolare lo scontro con i rivali sunniti.

Oltre alla Turchia, il secondo Stato mediorientale che è in cattivi rapporti con Riad è il Qatar. Come Ankara anche Doha ha intessuto rapporti con la Fratellanza Musulmana, considerata dai Saud un’organizzazione terroristica, ha avuto una linea autonoma (e vicina a quella turca) in Siria, non apprezza la vicinanza dell’Arabia Saudita con Israele e in generale mostra troppa autonomia in politica estera per i gusti dei Saud. Con l’aggravante, rispetto alla Turchia, di essere un piccolo Stato della penisola araba che (secondo i Saud) dovrebbe quindi obbedienza al vicino maggiore. Questa ostilità è sfociata due anni fa in un embargo da parte di Riad, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrein (altro Stato satellite dell’Arabia Saudita, dove la popolazione in maggioranza sciita è governata da un monarca sunnita sostenuto anche militarmente da Riad).

Proprio la lista degli assenti, tra chi partecipa a questo embargo, dice però molto su come la linea dura di Riad voluta da Mohamed Bin Salman – contro il Qatar, così come contro l’Iran e la Turchia – fatichi a trovare proseliti anche tra i Paesi storicamente più vicini alla monarchia saudita.

L’Oman per esempio non partecipa né all’embargo al Qatar né alla guerra in Yemen e l’anziano sultano Qabus bin Said al Said da sempre cerca di mantenere il Paese in una posizione di dialogo – politico e commerciale – con l’Iran. Anche il Kuwait, riportano gli analisti, non sembra entusiasta della linea dura con Teheran e di quella morbida con Tel Aviv. Persino la monarchia hashemita al potere in Giordania con Re Abdallah II, che dipende economicamente dagli aiuti di Riad, non sembra apprezzare la leadership del giovane e bellicoso principe ereditario saudita. A inizio maggio è stato rimosso il capo dell’intelligence del Paese con l’accusa di complottare contro il Re e a dicembre erano stati rimossi due fratelli del Re con posizioni chiave nell’esercito e il rumour era che fossero legati ai Saud. Il timore di Abdallah, pare, è che il sostegno saudita al piano di Trump (e del suo inviato, il genero Jared Kushner) per la pace in Israele e Palestina abbia come contropartita l’affidare a Riad la custodia dei luoghi santi per l’Islam di Gerusalemme, a oggi controllati da Amman.

Tra gli altri Paesi arabi non mancano poi Stati in posizione defilata, rispetto ai voleri dei Saud, se non contraria: la Siria ha riallacciato i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti ma con Riad è ancora gelo; il Libano è spaccato ma anche nel nuovo Governo, nato a febbraio, Hezbollah e i suoi alleati cristiani (il Presidente, e generale, Michel Aoun in primis) hanno un peso determinante; l’Iraq, per quanto si stia aprendo verso Riad, che ha promesso di finanziare un grande stadio a Baghdad, resta comunque un Paese vicino all’Iran sciita.

Anche in Nord Africa Mohammed Bin Salman può contare su un sostegno a macchia di leopardo: l’Egitto di Al Sisi, sostenuto dai soldi di Riad, è ovviamente tra i più fedeli alleati, ma il crollo delle dittature in Sudan e in Algeria viene vissuto come un pericolo dai Saud (che infatti, almeno in Sudan, stanno finanziando – insieme agli Emirati – i militari perché mantengano il potere) e il Marocco ha preso, dopo il caso Kashoggi, una posizione di netta condanna nei confronti del principe ereditario saudita.

Anche il Pakistan, altro storico alleato dei Saud, sembra poco intenzionato a seguire la linea di Mohammed Bin Salman, tanto contro l’Iran (con cui, anzi, Islamabad ha da poco avviato un progetto di cooperazione in ambito di anti-terrorismo) quanto contro chi, tra i Paesi sunniti, intrattiene relazioni con la Fratellanza Musulmana o ha in generale una linea in politica estera sgradita al principe ereditario. La potenza nucleare asiatica preferirebbe che Iran e Arabia Saudita trovassero un bilanciamento tra i propri interessi che garantisse la stabilizzazione del Medio Oriente e delle regioni limitrofe in Asia e Africa.

Il dilemma che spacca le leadership di tutti i Paesi coinvolti nel Grande Gioco mediorientale – Arabia Saudita e Iran inclusi – alla fine è proprio questo: spartirsi le sfere di influenza cercando un equilibrio o cercare lo scontro? Mohammed Bin Salman pare più per la seconda opzione, e non si è fatto scrupolo a cercare alleanze indigeste per l’opinione pubblica islamica (Netanyahu e Trump su tutti), e teoricamente inconciliabili con un rigido rispetto del wahabismo, per portare avanti la propria agenda. Il tempo del resto sembra remare contro le monarchie del Golfo: a oggi vivono ancora di petrolio e l’oro nero sarà sempre meno necessario nel mondo del futuro. I loro avversari, in particolare Iran e Turchia, hanno un passato, un territorio e una società che sembrano più adatti a farli prevalere nel lungo termine. Forse per questo il giovane leader saudita ha una linea così aggressiva, secondo alcuni addirittura avventata: sa che il secolo breve dei petrol-Stati è agli sgoccioli.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di luglio/agosto di eastwest.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Compiuti i primi passi di una tregua e di un confronto tra Governo e ribelli con l’appoggio delle Nazioni Unite

Le possibilità che in Yemen venga trovata una soluzione al conflitto, che insanguina il Paese dal marzo 2015, crescono al diminuire delle possibilità che una delle fazioni in guerra riesca a ottenere una piena vittoria sulle altre. Così, in modo quasi matematico, si possono forse spiegare i recenti progressi negoziali nelle trattative tra Governo yemenita, sostenuto soprattutto dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, e i ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran, che occupano vaste aree del Paese e la capitale, Sanaa.

A fine dicembre 2018, in Svezia, ribelli e Governo hanno siglato il cosiddetto “accordo di Stoccolma”. In base a questo è stato stabilito un cessate il fuoco per la città di Hodeida, un porto di 600mila abitanti che rischiava di diventare la prossima “bomba umanitaria” a esplodere in una guerra che ha già creato una devastante crisi per la popolazione civile, con malattie, carestie, bambini scheletrici o spesso già scheletri. La città è stata consegnata dai ribelli alle truppe governative il 30 dicembre. Non solo. Governo e ribelli hanno anche concordato un imponente scambio di prigionieri, che dovrebbe coinvolgere oltre quindicimila combattenti, e l’istituzione di una commissione per discutere il futuro della città di Taiz, la terza più grande del Paese e attualmente contesa tra le due fazioni. Infine l’accordo prevede che ci siano altri round negoziali nelle settimane successive, per cercare di implementare – e possibilmente ampliare – le decisioni prese.

Ancora non è possibile sapere se l’accordo reggerà e se, auspicabilmente, si amplierà. La situazione in Yemen, e in Medio Oriente nel complesso, è meno fluida che negli ultimi anni, ma lo è ancora abbastanza da rendere incerta qualsiasi previsione. Tuttavia, se guardiamo alla situazione che ha generato questo insperato progresso negoziale, sembra sia lecito avere qualche speranza.

L’Iran, che già forniva ai ribelli Houthi un supporto nettamente inferiore di quello dato dall’Arabia Saudita al Governo yemenita − sia in termini militari che diplomatici, considerando che Riad è riuscita a coinvolgere nel conflitto, seppur indirettamente, anche gli Stati Uniti −, è stato indebolito nel corso del 2018 dalla rinnovata aggressività della politica estera americana. L’uscita di Washington dal nuclear deal e il conseguente ritorno delle sanzioni e dell’isolamento internazionale, sono state per Teheran un duro colpo. Allo stesso modo l’attivismo di Israele in Siria, nel colpire obiettivi iraniani o di milizie sciite collegate all’Iran, come ad esempio l’Hezbollah libanese, lascia presagire che se la teocrazia iraniana dovesse commettere qualche errore, Tel Aviv sarebbe pronta ad approfittarne. Sicuramente nella proxy siriana e libanese, e forse non solo. E dalla Siria viene anche un’altra fonte di preoccupazione per gli ayatollah: il ritorno nel Paese delle potenze arabe, di nuovo capeggiate da Riad. Sconfitte militarmente, avendo appoggiato gli insorti siriani spazzati via dall’intervento della Russia e dal tradimento della Turchia, le monarchie del Golfo sembrano intenzionate a vincere la partita economica della ricostruzione siriana, trovando in Assad – che è nel cono d’ombra del Cremlino più che di Teheran ormai – un interlocutore interessato. Sembra insomma che possa essere nell’interesse della repubblica islamica iraniana che il conflitto yemenita entri in una fase di stallo, se non di de-escalation.

Ma se Atene piange, Sparta non ride. L’Arabia Saudita, che è impegnata in una faida oramai decennale con l’Iran per l’egemonia sull’Islam politico e che da quando è salito al potere il principe ereditario Mohammed Bin Salman ha accentuato il proprio interventismo, ha speso moltissimo nella guerra in Yemen. In termini di risorse economiche, di prestigio politico, di sforzo diplomatico, di uomini. Eppure alla vittoria sul campo ora sembra preferire, o quantomeno non voler ostacolare, un accordo. Le ragioni secondo gli esperti sono molteplici, ma raggruppabili in due insiemi. Il primo riguarda le difficoltà militari di Riad: nonostante la sproporzione di risorse, uomini e mezzi, quasi quattro anni di guerra non sono bastati per spazzare via i ribelli sciiti. Alcuni osservatori hanno parlato di “Vietnam saudita”, in riferimento allo Yemen. E per l’attore più forte, non riuscire a vincere è già una sconfitta, tanto più indigesta per un giovane leader come Mohammed Bin Salman che ha bisogno di affermarsi, in patria e all’estero, e di stroncare sul nascere possibili fonti di malcontento.

Il secondo insieme di ragioni per cui i Saud sembrano quantomeno interessati alla possibilità di un dialogo con gli insorti è forse quello più importante, e ha a che fare con il futuro stesso delle relazioni diplomatiche della monarchia saudita, soprattutto con l’Occidente. Dal 2001 in poi, cioè da quando con l’attacco alle Torri Gemelle è esploso il fenomeno del terrorismo islamico sunnita, Riad è sempre più spesso finita nel mirino delle critiche. La versione oscurantista e fanatica dell’Islam che propaganda la monarchia saudita, all’interno del proprio Stato e, tramite una diffusa rete di moschee anche all’estero, è pericolosamente affine a quella dei predicatori di Al Qaeda prima e dell’Isis poi. E un legame anche operativo tra Saud e cellule islamiche estremiste, spesso usate da Riad per i propri fini e non di rado poi sfuggite di mano, risale addirittura ai tempi dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e della resistenza dei mujaheddin. Sempre più opinioni pubbliche occidentali, europee soprattutto ma anche quella americana, chiedono ai propri Governi di rivedere la storica alleanza con l’Arabia Saudita. Questo è un pericolo esiziale per i Saud, che fin dalla nascita del loro regno hanno fatto delle buone relazioni – economiche e militari, soprattutto − con l’Occidente un elemento costitutivo. Uscita ammaccata dagli anni dello Stato Islamico (diciamo dal 2014 al 2018) in Siria e Iraq, la reputazione dei Saud stenta a risollevarsi, nonostante gli sforzi di Mohammed Bin Salman di dare un’immagine più moderna, e laica, al regno. Qualche progresso c’era forse stato con le inedite concessioni alla popolazione femminile, ad esempio il poter guidare le macchine, ma l’omicidio Kashoggi ha nuovamente scaraventato Riad in mezzo agli attacchi dei suoi alleati occidentali. La Germania, ad esempio, ha sospeso la vendita di armi alla monarchia saudita e, in generale, gli Stati europei faticano sempre più a giustificare il significativo interscambio economico con un Paese che brutalizza gli oppositori, andando a ucciderli anche all’estero, e che in generale fa scempio dei diritti umani.

Ecco allora che l’esigenza di evitare un tracollo della crisi umanitaria in Yemen per Riad è diventata forse più urgente dell’esigenza di vincere la guerra e punire gli insorti sciiti. Almeno per il momento, con l’Iran in posizione di relativa debolezza. Se i telegiornali occidentali iniziassero a inondare le case dei propri spettatori con immagini di bambini yemeniti moribondi, a causa della guerra condotta da quella stessa Arabia Saudita che già è ritenuta corresponsabile del diffondersi del fanatismo islamico e mandante dell’omicidio Kashoggi, la fiamma di ritorno del malcontento verso l’alleanza con Riad avrebbe proporzioni potenzialmente pericolose. Non tanto nell’immediato, con Donald Trump che da Washington sembra in grado di mettere un coperchio alle spinte critiche nei confronti dell’alleanza coi Saud in nome delle colossali commesse militari che Riad garantisce all’industria bellica americana, quanto negli anni a venire.

Quella dell’Arabia Saudita è infatti una battaglia per la sopravvivenza nel XXI secolo, non solo negli anni Venti. Passato Trump ci sarà un nuovo Presidente con cui avere a che fare e giocare d’anticipo sull’eventualità che il prossimo inquilino della Casa Bianca debba rendere conto a un elettorato più attento ai diritti umani oltre che all’import/export per Mohammed Bin Salman – che vista la giovane età potrebbe, salvo rovesciamenti imprevisti, regnare per molti decenni – è probabilmente la scelta più razionale. Meglio allora per i Saud rallentare, se non fermare, l’escalation di violenze in Yemen e vedere se per via negoziale è possibile raggiungere un compromesso accettabile con gli insorti.

La demilitarizzazione della città portuale di Hodeida e delle aree circostanti potrebbe, se gli sporadici scontri e violazioni della tregua non faranno precipitare la situazione prima, garantire una progressiva normalizzazione della situazione. Gli Houthi potrebbero decidere di restare al tavolo, con la speranza di veder riconosciuto il proprio ruolo (e la propria fetta di potere) in uno Yemen unitario alleato di Riad. A quel punto il rischio rappresentato dall’ingerenza iraniana ai propri confini meridionali sarebbe scongiurato per l’Arabia Saudita.

Specularmente, il rischio è che se questa tregua non reggerà e non porterà anzi altri, e maggiori, frutti, la situazione degeneri. Non solo la crisi umanitaria sarebbe devastante per la popolazione civile e pericolosa per le relazioni diplomatiche presenti e future di Riad. Un riaccendersi delle ostilità rischierebbe di lasciare spazio ad Al Qaeda, che in Yemen è molto forte e radicata nelle zone periferiche – e anche in alcune zone costiere – del Paese, e di eventuali fuggiaschi dell’Isis. E un nuovo santuario – dopo l’Afghanistan dei Talebani, l’Iraq e la Siria del dopo primavere arabe – per il fanatismo islamico sarebbe un problema per tutti: per gli Usa che si vogliono disimpegnare dalla regione, per i Saud che si vedrebbero chiamati in causa nella questione, per lo stesso Iran che – senza la base economica che rappresentava il nuclear deal – faticherebbe ad aiutare gli houthi yemeniti, e per l’Europa, che rischierebbe di pagare di nuovo il prezzo più alto in termini di attentati.

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

I curdi del Nord (Turchia), quelli dell’ovest (siria) e quelli dell’est (iran) sono avversati dalle potenze regionali che invece flirtano con i curdi del sud (iraq).

La questione curda non è un monolite privo di sfaccettature, anzi, le divisioni interne sono da sempre uno dei limiti maggiori della causa indipendentista. Il solco più largo sembra essere quello che divide il PYD (Partito dell’Unione democratica) curdo-siriano e il PDK (Partito Democratico del Kurdistan) curdo-iracheno. La formazione siriana è infatti di ispirazione socialista e propugna il confederalismo democratico teorizzato dal leader del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) Abdullah Öcalan. La formazione irachena, guidata dal clan Barzani, è invece di ispirazione conservatrice e nazionalista. La prima è considerata un nemico mortale dalla Turchia, la seconda un’interlocutrice affidabile.

Negli anni della guerra allo Stato Islamico la causa curdo-siriana del PYD è diventata molto popolare anche in Occidente, grazie agli atti di eroismo delle Unità di protezione popolare (YPG e la brigata femminile YPJ) ad essa legate, e non solo. La fascinazione verso il PYD e le sue milizie non è infatti dipesa soltanto dall’antico adagio secondo cui “il nemico del mio nemico è mio amico”, ma anche – se non soprattutto – dalle caratteristiche “politiche” di questa causa.

Il sogno di una repubblica democratica parlamentare fondata sul pluralismo, sul decentramento del potere, sul rispetto dell’ambiente, sulla parità tra uomini e donne, sull’applicazione dei valori più alti del socialismo ha reso l’esperimento del Rojava – il Kurdistan siriano, liberato dall’occupazione dell’Isis grazie a una serie di scontri e battaglie, di cui Kobane è solo la più famosa – una fonte di seduzione per l’opinione pubblica occidentale. Sono così nate brigate internazionali di combattenti stranieri, spesso giovani, che andavano in Siria per affiancare le milizie dell’YPG nella loro guerra di liberazione. È nata così la leggenda delle guerrigliere curde dell’YPJ, temute sopra ogni cosa dagli uomini dell’Isis in quanto donne, che hanno dimostrato come anche in una società musulmana fossero possibili progresso e uguaglianza. Sono nate – o sono state rafforzate – le milizie delle altre minoranze etniche dei territori occupati e devastati dall’Isis, ad esempio quella degli Yazidi. Questa minoranza, che viveva al confine tra Siria e Iraq, è stata massacrata senza pietà dagli uomini del Califfato nel 2014. Abbandonati dai Peshmerga curdo-iracheni (legati al PDK), che avrebbero dovuto proteggerli e che invece si sono ritirati davanti all’avanzata inarrestabile dell’Isis, gli Yazidi sono stati aiutati dal PKK e dall’YPG, che hanno aperto dei corridoi sicuri per portare quanta più gente possibile nel Rojava siriano. A quel punto, sia uomini sia donne, si sono arruolati nelle loro milizie, YBŞ e (quella solo femminile) YJÊ.

Ovviamente non sono mancati e non mancano gli aspetti negativi: alcuni report internazionali accusano le milizie curdo-siriane di reclutamenti forzati di minorenni, di persecuzione politica degli oppositori, di pulizia etnica a danno delle popolazioni arabe, che sarebbero state spostate dai loro territori, e via dicendo. Ma queste accuse per ora non sono bastate a distruggere l’immagine positiva della propria causa che il PYD e le sue milizie hanno saputo proiettare negli anni della guerra all’Isis.

Ma a questo favore mediatico ed “emotivo” nei confronti dei curdi-siriani legati a PYD e YPG non ha sempre corrisposto un analogo favore da un punto di vista politico-internazionale. Gli Stati Uniti, che pure hanno sfruttato l’YPG come fanteria contro l’Isis, hanno a lungo rifiutato di fornire armamenti avanzati alle milizie curdo-siriane, per non scontentare eccessivamente la Turchia che del PYD è acerrima nemica, visti i legami di questa formazione col PKK, considerato da Ankara un’organizzazione terroristica. Ma non solo. Anche la Russia, che in Siria è l’attore principale che controlla e gestisce tutte le varie partite aperte sullo scacchiere, ha abbandonato e sacrificato i curdi siriani del cantone occidentale di Afrin, a lungo suoi interlocutori. Putin ha infatti lasciato che l’esercito turco occupasse militarmente questo cantone a inizio 2018, per avere in cambio l’appoggio della Turchia nello smantellare le ultime sacche di ribelli in Siria disposti a impugnare le armi contro la dittatura di Assad.

Specularmente i curdi iracheni del PDK hanno goduto, relativamente, di meno simpatia da parte dell’opinione pubblica occidentale negli ultimi anni. La loro guerra contro l’Isis in Iraq, forse a causa anche di episodi come l’abbandono degli Yazidi, non ha creato una narrazione affascinante ed eroica come quella dei curdi siriani e della resistenza di Kobane. Eppure il favore politico nei loro confronti è stato molto superiore a quello per il PYD, con gli Stati Uniti e la stessa Turchia che hanno storicamente cercato di avere buone relazioni – anche economiche e commerciali – con il Governo Regionale del Kurdistan (KRG) iracheno, guidato da Masud Barzani fino a poco tempo fa.

Questo favore politico è venuto solo momentaneamente meno quando Masud Barzani ha voluto spingersi troppo in là, per i gusti dei suoi alleati stranieri, indicendo un referendum per l’indipendenza della Regione Kurda Irachena e vincendolo nel 2017. Baghdad ha reagito presto e duramente, riconquistando la città di Kirkuk – importantissimo bacino petrolifero – che era stata liberata dall’Isis dai Peshmerga curdi e da loro controllata fino a quel momento, e alzando in generale i toni con Erbil (la capitale del Kurdistan iracheno). Ankara, Teheran e Damasco – gli altri Stati al cui interno vivono le comunità curde – hanno subito condannato le pulsioni indipendentiste dei curdi iracheni e nessuno in Occidente ha fornito una sponda sufficientemente forte alle ragioni del referendum. L’indipendenza non si è quindi concretizzata e Masud Barzani ha dovuto lasciare la guida del KRG, che aveva mantenuto ininterrottamente da dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003. Ma, come si era rapidamente mutato in ostilità, il favore dei vari attori regionali e internazionali nei confronti del PDK è altrettanto velocemente ritornato una volta accantonato il rischio di un Kurdistan iracheno indipendente. A distanza di neanche un anno dal referendum vinto ma fallito, le relazioni di Erbil con Baghdad, Ankara e Washington si sono nuovamente normalizzate. Un altro Barzani leader del PDK – il nipote di Masud, Nechirvan, che già ha l’incarico di primo ministro – potrebbe presto diventare il nuovo presidente, succedendo così allo zio.

Ma perché il PDK curdo-iracheno del clan Barzani gode di un trattamento tanto migliore rispetto al PYD curdo-siriano? In parte è una questione ideologica: il PYD è erede di una tradizione marxista che non ha mai avuto le simpatie degli Stati Uniti e della Turchia. Questo ha creato anche dei precedenti storici, ad esempio durante la guerra civile curdo-irachena di metà anni ‘90, quando il PDK è stato sostenuto dalla Turchia contro le formazioni marxiste legate al PKK (su tutte il PUK curdo-iracheno). Ma, al di là della storia e dell’ideologia, il vero discrimine oggi sembra essere soprattutto il rapporto con la Turchia. Chi le è nemico, come il PYD, viene facilmente sacrificato da altri Stati che pure potrebbero essere stati momentaneamente alleati dei curdi (come di recente gli Usa e la Russia), perché la pedina turca è troppo importante nello scacchiere mediorientale rispetto a quella curda. Chi non le è ostile, e non calca troppo l’accento sulla questione dell’indipendentismo, sa di poter godere delle buone relazioni con Ankara da un punto di vista commerciale e geopolitico. Questo schema, un divide et impera che corre sulle diverse relazioni tra componenti curde e Turchia, ha retto finora.

Nell’estrema fluidità che sembra caratterizzare il Medio Oriente dopo il fallimento delle Primavere arabe e l’infiammarsi dello scontro sunniti-sciiti – paravento dello scontro geopolitico tra Iran e Arabia Saudita -, e soprattutto con il progressivo allontanamento degli Usa dalla regione, la dinamica dei rapporti potrebbe tuttavia forse cambiare. La Turchia si è sempre più spostata nell’orbita di influenza del Cremlino, pur rimanendo formalmente all’interno della Nato, e i rapporti tra Washington e Ankara sono sempre più tesi. Se la crisi tra la Casa Bianca e Erdogan, cominciata già a inizio anni Dieci ma aggravatasi durante la guerra civile siriana e soprattutto dopo il fallito golpe del 2016, dovesse giungere alle sue estreme conseguenze lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Fantapolitica? Forse. Alla stessa Turchia in fondo probabilmente non conviene staccarsi definitivamente dall’Occidente, ma restare in una posizione ambigua per poter trattare sia con gli Usa che con la Russia. Ma se la miopia strategica mostrata da Erdogan nell’ultimo periodo dovesse giungere alle estreme conseguenze, la carta dell’autonomia curdo-siriana permetterebbe agli Stati Uniti di punire un ex alleato “traditore” come Ankara e contemporaneamente di creare gravi problemi a due Stati “nemici” come la Siria e l’Iran.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Per gridare slogan, provocare l’autorità, denunciare i soprusi, sfidare il potere, i giovani negli Stati autocratici fanno le loro lotte sui social media.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Troppi vincitori in campo, tanti e troppo potenti gli sconfitti. La “pace” siriana rischia di essere la temuta miccia della polveriera mediorientale.

La guerra civile siriana è pressoché terminata, le varie aree di influenza straniera vanno stabilizzandosi e si potrebbe quasi intravedere una “pace armata” all’orizzonte. Ma se questa pace dei vincitori (regime di Assad, Iran e Russia) viene subita dagli sconfitti (i vari gruppi ribelli, tra cui quelli appoggiati dalle monarchie del Golfo, e lo Stato Islamico) e tollerata da chi ha ottenuto un “pareggio” (la Turchia e i curdi siriani), rischia però di essere rifiutata da chi è rimasto più o meno alla finestra durante il conflitto: Israele. Lo Stato ebraico è molto preoccupato per la presenza iraniana – diretta e indiretta, grazie alla galassia di milizie sciite che controlla, tra cui l’Hezbollah libanese – in Siria e dà segnali di una crescente voglia di intervenire in questo scenario (con la sponda, se non la spinta, di Riad) per impedire il consolidamento dello status quo. La Russia sembra disposta a concedere, o meglio a confermare, un certo spazio di manovra per Tel Aviv ma, con la rinnovata sponda anti-iraniana degli Stati Uniti guidati da Trump, Israele potrebbe essere tentata da un’azione più incisiva di qualche sporadico strike mirato contro obiettivi iraniani in Siria, com’è accaduto finora. Ecco allora che la “quinta fase” della guerra civile siriana rischia di essere la più pericolosa per la regione dall’inizio delle violenze.

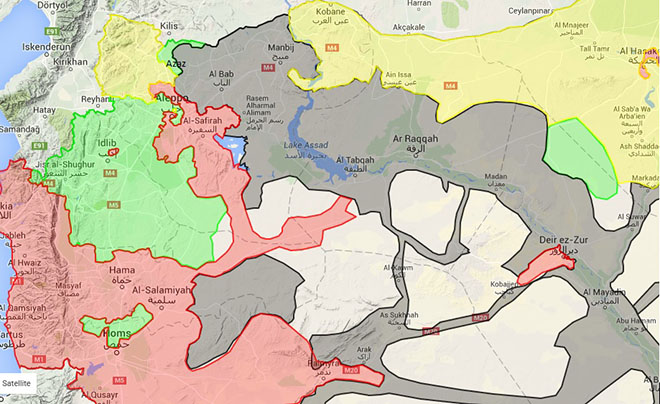

Possiamo schematizzare in quattro fasi, che si sono succedute e spesso sovrapposte, quel che è successo in Siria dallo scoppio delle violenze fino ad oggi. La prima, di inizio 2011, è quella della Primavera araba quando, come già accaduto in Egitto e Tunisia, le strade delle città siriane furono teatro di grandi manifestazioni poi brutalmente represse dal regime. La seconda è la fase dello scontro aperto tra Assad, sostenuto dall’Iran, e i ribelli armati sostenuti dalle potenze sunnite, in primo luogo Arabia Saudita, Turchia e Qatar. Questa fase, iniziata presto nel 2012, si è protratta praticamente fino ad oggi. Oltretutto va notato come le fratture tra Stati sunniti (filo-Fratellanza musulmana Turchia e Qatar, sua nemica Riad) abbiano prima indebolito e poi definitivamente azzoppato la ribellione siriana. Oggi la Turchia siede al tavolo con Russia e Iran per spartirsi le aree di influenza in Siria. Il Qatar, dopo lo scontro con Riad, si è avvicinato a Teheran. L’Arabia Saudita, da ultimo, sembra aver perso le speranze negli insorti e punta in modo più convinto sull’asse con Tel Aviv.

La terza fase è stata quella della guerra contro lo Stato Islamico, un’organizzazione terroristica sunnita. Questo conflitto è stato combattuto da una molteplicità di attori, spesso nemici tra loro, tra il 2014 e il 2018. Nel nord e nell’est della Siria l’Isis è stato scacciato dai curdi siriani (col sostegno Usa) in gran parte, e in misura minore dalla Turchia e dai ribelli da lei sostenuti (l’azione di Ankara fu principalmente in ottica anti-curda). Nel centro del Paese e nel sud sono stati il regime di Assad, le milizie sciite filo-iraniane, l’Iran e la Russia a sconfiggere gli uomini del Califfato, e talvolta anche gruppi ribelli anti-Assad si sono scontrati con gli uomini di Al Baghdadi. Dallo scontro sono emersi vincitori in particolar modo l’asse sciita, che ha sfruttato abilmente l’Isis “nemico di tutti” per portare propri armamenti e milizie nell’area, e dalla Russia, che ha usato lo Stato Islamico come pretesto per intervenire nel 2015. Ad oggi restano solo piccole sacche nell’ovest e due aree desertiche nell’est della Siria, dove ancora si annidano uomini dell’Isis, ma il conflitto di fatto è terminato dopo la caduta delle roccaforti di Raqqa e Deir ez Zor in Siria, e Mosul in Iraq.

L’intervento russo del 2015 ha aperto la quarta fase, che ha visto crescere la presenza e il ruolo di Mosca prima in Siria e poi nell’intero Medio Oriente. Al di là del rafforzamento dell’apparato bellico russo nell’area grazie a nuove e avanzate installazioni militari, è di grande importanza per il Cremlino l’aver attirato la Turchia nella propria area di influenza allontanandola dalla Nato. Dopo una prima fase di duro scontro nel 2015, culminato nell’abbattimento di un caccia-bombardiere russo e nelle sanzioni economiche reciproche, Erdogan ha finito col dover cedere alla linea di Putin: ha ridotto il suo sostegno militare alle fazioni ribelli indigeste per Mosca – di fatto propiziando la caduta di Aleppo − e ha accettato che Assad restasse al suo posto, rinunciando alle sue mire “neo-ottomane”. Da un lato il fallito golpe del 2016 l’aveva lasciato indebolito (e sospettoso nei confronti dell’Occidente), dall’altro il rifiuto americano di abbandonare i curdi siriani quali interlocutori sul terreno nella guerra all’Isis l’aveva spinto su posizioni di netto contrasto con gli alleati della Nato. La resa alla Russia almeno ha portato ad Ankara il “contentino” di poter occupare militarmente una zona cuscinetto nel nord-ovest della Siria, da lei “liberata” in parte dall’Isis e soprattutto dai curdi. Oltre alla “finlandizzazione” della Turchia, il Cremlino ha ottenuto anche il risultato di imporsi come interlocutore indispensabile per Israele, che colpisce obiettivi iraniani e di Hezbollah in Siria col consenso più o meno implicito di Mosca, e per le potenze sunnite, che sperano la strisciante competizione tra Russia e Iran limiti l’espansione dell’area di influenza sciita in Medio Oriente. Un esito, questo, che ambienti militari americani ritengono molto negativo per gli interessi di Washington.

La quinta fase, che potrebbe iniziare nel prossimo futuro, nasce dunque sui punti di frizione ancora irrisolti lasciati dalle fasi precedenti. In particolare l’insoddisfazione americana per il rafforzamento della Russia, in un’area storicamente più nella sfera d’influenza di Washington che di Mosca, spinge Trump a un rinnovato interventismo militare e soprattutto diplomatico. Si sono già registrati due strike missilistici “punitivi”, per l’uso di armi chimiche da parte del regime, e soprattutto la decisione di rinviare a data da destinarsi il ritiro delle poche, ma geopoliticamente importanti, truppe presenti in sostegno dei curdi-siriani nel nord-est della Siria. Anzi, le forze curde hanno annunciato l’avvio delle operazioni nell’estremo oriente del Paese per liberare le ultime sacche al confine con l’Iraq dalla presenza dell’Isis. Un modo questo anche per prendere il controllo di un’area desertica ma strategica (specie per gli Usa, che se non possono interrompere il “corridoio sciita” che dall’Iran passa per l’Iraq e arriva in Siria e Libano, almeno vogliono restringerlo il più possibile). Ma soprattutto gli Usa hanno fatto retromarcia sulla strategia geopolitica: basta scontentare i propri alleati nella regione – che per reazione si sono avvicinati al Cremlino – e dunque rinnovata ostilità verso l’Iran.