Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.

Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

In Bangladesh è l’ora del sangue. Oltre 150 morti nel giro di una settimana, per le strade e nelle piazze del Paese dell’Asia meridionale, per lo più concentrati nella capitale Dacca. Le vittime sono soprattutto studenti.

Da alcune settimane gli studenti protestano contro un antico sistema di quote di accesso ai posti di lavoro pubblici, abolito nel 2018 e reintrodotto da una sentenza dell’Alta Corte lo scorso 5 giugno.

Il sistema di quote riserva fino al 30% dei posti di lavoro statali ai familiari dei veterani che hanno combattuto nella guerra d’indipendenza del 1971 contro il Pakistan. I manifestanti vogliono abolire questo sistema, che secondo loro è discriminatorio e avvantaggia i sostenitori del partito Awami League del primo ministro Sheikh Hasina, figlia di un eroe-martire della guerra d’indipendenza, primo presidente del Bangladesh. Hasina, d’altronde, basa molta della sua autorità sul nazionalismo. Il sistema di quote prevede anche il 10% dei posti per le donne, il 10% in base ai distretti di provenienza, il 5% alle minoranze etniche e l’1% per i disabili.

Il tema è particolarmente sentito, visto che gli impieghi statali sono considerati più stabili e remunerativi di quelli privati. Un particolare da non sottovalutare, visto che in un Paese dove l’età media si aggira intorno ai 27 anni sono in tantissimi i giovani che restano senza occupazione. Ogni anno, circa 400 mila laureati competono per circa tremila posti di lavoro nell’esame per il servizio civile. E moltissimi giovani tra i 15 e i 24 anni, per l’esattezza quasi il 40%, non studia né lavora.

Le proteste, che hanno portato in piazza decine di migliaia di persone, sono iniziate alla fine del mese scorso, ma le tensioni sono aumentate lunedì 15 luglio quando gli studenti attivisti dell’Università di Dacca si sono scontrati con la polizia e con i contro-manifestanti sostenuti dalla Lega Awami al governo.

Dal giorno successivo, mentre la violenza continuava a infuriare nei campus di tutto il Bangladesh, la situazione è sfuggita di mano con diverse decine di morti. Da giovedì è stato imposto un durissimo coprifuoco che chiede agli agenti di polizia persino di “sparare a vista” in casi estremi. La connessione internet è stata bloccata in larga parte di Dacca, ma anche le comunicazioni sono difficoltose da giorni.

Nel frattempo, Hasina ha difeso il sistema delle quote, affermando che i veterani meritano il massimo rispetto per il loro contributo alla guerra, indipendentemente dalla loro affiliazione politica. Il suo governo ha anche accusato i principali partiti di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party e il partito di destra Jamaat-e-Islami, di alimentare il caos. Le autorità hanno fatto irruzione nella sede del BNP e hanno arrestato diversi attivisti dell’ala studentesca del partito. Di più. Hasina ha anche tacciato parte di chi protesta come filopakistano.

Dopo l’imposizione del coprifuoco, alcuni scontri sono proseguiti lo stesso, compreso il fine settimana. Gli ospedali hanno continuato a ricevere morti e feriti. Poi, dalla Corte Suprema, è arrivata quella che assomiglia a una sorta di mano tesa per un compromesso. La massima corte del Bangladesh ha infatti deciso di abbassare quella quota dal 30 al 5% o al 2% a seconda delle categorie di lavoro, invitando poi gli studenti a “tornare in classe” e mettere fine alla violenta protesta che ha in realtà causato una ben più violenta repressione. Ma ai manifestanti non pare bastare. La richiesta esplicita è infatti quella di abolire le quote, che sono state invece “solo” abbassate, seppur drasticamente. “Non fermeremo le manifestazioni finché il governo non si sarà impegnato a prendere una decisione che accolga le nostre istanze”, ha riferito a France Presse un portavoce degli “Studenti contro la discriminazione”.

La vicenda pare di difficile soluzione e ha costretto Hasina a cancellare un agognato viaggio all’estero, destinato a portarla in Spagna e Brasile per rafforzare l’immagine. La premier si trova invece costretta a difendersi sul fronte interno nel primo grande test dopo la sua quarta nomina consecutiva, giunta dopo le controverse elezioni dello scorso gennaio, quando l’Awami League di Hasina si è assicurato 223 dei 299 seggi del parlamento. I candidati indipendenti, molti dei quali selezionati dallo stesso partito di maggioranza e dai gruppi associati, hanno conquistato 62 seggi. Il tutto mentre attivisti e membri dell’opposizione, anche dall’estero, denunciano le elezioni come una “farsa”. Migliaia di esponenti dell’opposizione sono stati arrestati nei mesi che hanno preceduto le urne, compreso il segretario generale del Partito nazionalista, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. L’ex premier Khaleda Zia è in regime di residenza sorvegliata, mentre il figlio Tarique Rahman si trova in esilio a Londra, da dove attacca a ripetizione il governo. Persino il premio Nobel Muhammad Yunus ha definito come “politicamente motivata” la condanna ricevuta a inizio 2024 per violazione delle leggi sul lavoro.

Il potere di Hasina, 76 anni, nasce lontano: è la figlia di Sheikh Mujibur Rahman, padre fondatore del Bangladesh. Già premier dal 1996 al 2001, dopo il ritorno al potere nel 2009 ha adottato una linea progressivamente più assertiva, tanto che il suo governo è stato più volte accusato di abusi dei diritti umani e di repressione dell’opposizione. Allo stesso tempo, in molti le riconoscono il merito di aver risollevato il Bangladesh dalla povertà rilanciando l’economia del Paese. Ora, però, sembra aver perso il controllo di una nutrita parte della popolazione più giovane, quella più numerosa. Il campanello d’allarme era peraltro già suonato alle elezioni di gennaio, quando l’affluenza si era fermata al 40%, vale a dire la metà dell’80% registrato al voto del 2018.

Senza una rapida soluzione, le proteste degli studenti e la loro repressione rischiano di generare ancora altro sangue.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Nel giro di pochi giorni, il Nepal ha visto cadere il governo guidato dall’ex guerrigliere maoista Pushpa Kamal Dahal, in arte Prachanda, e tornare al potere il suo grande amico-nemico K.P. Sharma Oli.

L’ennesimo colpo di scena di una storia politica assai frammentata e complessa, che rende il Paese incastonato tra Cina e India instabile sin dal 2008, quando venne abolita la monarchia stabilita alla fine del 1700. Nel giro di 16 anni si sono succeduti ben 14 governi, compreso quello appena insediatosi di Oli.

Ma che cosa è successo e perché l’esecutivo di Prachanda è caduto? Un passo indietro. Prachanda era diventato premier il 26 dicembre 2022, nel giorno del 129esimo anniversario della nascita di Mao Zedong. Un finale a sorpresa dopo che nelle elezioni del 20 novembre precedente il suo Centro maoista aveva totalizzato solo poco più dell’11% dei voti e 32 dei 275 seggi della camera bassa del parlamento. Sher Bahadur Deuba era convinto della nomina, forte del fatto che il suo Partito del Congresso Nepalese aveva conquistato il maggior numero di poltrone. E invece Prachanda, che ha abbandonato a sorpresa l’alleanza con Deuba per disaccordi su chi avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di premier, torna per la terza volta alla guida di Kathmandu dopo le precedenti (brevi) esperienze tra 2008/2009 e 2016/2017. A risultare decisivo è stato l’inatteso supporto del Partito comunista unitario marxista-leninista, guidato proprio da Oli, e di altri 7 piccoli partiti.

Nel suo terzo mandato come primo ministro, iniziato nel dicembre 2022, Prachanda ha cambiato tre volte il suo principale partner di coalizione e ha dovuto chiedere un voto di fiducia cinque volte, compresa quella persa venerdì scorso, con Oli che ha ritirato il sostegno al governo di Prachanda, dopo mesi di scontri e dissidi sempre più espliciti. Oli, che è già stato primo ministro due volte, ha trovato un accordo con il centrista Partito del Congresso Nepalese alla fine di giugno, assicurandosi un numero di seggi sufficiente per la maggioranza. In un discorso pronunciato prima del voto di venerdì, Prachanda ha affermato che la coalizione di Oli tra i due maggiori partiti politici è contraria alla pratica democratica. “Sono preoccupato che questo possa portare alla regressione e all’autoritarismo”, ha persino accusato. Ma gli avversari parlano di un’alleanza obbligata dalla necessità di stabilità politica.

Oli è entrato in politica da adolescente e ha trascorso 14 anni in prigione per aver fatto una campagna per rovesciare la monarchia. Dopo il suo rilascio, nel 1987, si è unito al partito comunista e ha scalato costantemente i ranghi. Eletto per la prima volta come primo ministro nel 2015, Oli è stato rieletto nel 2018 e riconfermato per un breve periodo nel 2021. Conosciuto per le sue posizioni nazionaliste in un Paese schiacciato dai giganteschi vicini Cina e India, Oli è visto come più favorevole a Pechino. Il cambio di governo avviene peraltro in un momento complicato per le relazioni tra i due colossi asiatici, con Nepal e Bhutan a giocare ruoli non secondari di sponda nella diatriba sull’enorme confine conteso.

Prachanda aveva in passato etichettato l’India come una potenza “espansionista” e denunciato un presunto piano per ucciderlo, ma negli ultimi anni aveva provato a proiettare un’immagine più equilibrata rispetto al passato. Prima della sua nomina era stato a Nuova Delhi dove aveva incontrato esponenti del Bharatiya Janata Party del primo ministro Narendra Modi, che però non lo ha ricevuto. Alla cerimonia d’insediamento, l’ex guerrigliero ha indossato un daura-suruwal, abito tradizionale nepalese che in precedenza aveva evitato. Episodio letto dai media indiani come un segnale di maggiore equilibrio e minore legame all’ideologia maoista.

Anche Oli ha in passato avuto una forte retorica anti indiana. Durante la pandemia di Covid-19 in Nepal, il neo premier si è scagliato contro l’India, affermando che il “virus indiano” era più pericoloso del “virus cinese” e ha persino preso in giro l’emblema nazionale indiano durante un discorso al Parlamento in cui ha attribuito la colpa del crescente numero di casi di coronavirus a persone che hanno violato il blocco nazionale, in particolare a coloro che si sono introdotti in Nepal dall’India.

Ma il nuovo governo potrebbe essere ben più equilibrato. La Cina ha sempre sostenuto l’alleanza tra il partito maoista e quello comunista: la rottura dell’accordo tra Oli e Prachanda potrebbe preoccupare Pechino, anche perché il neo alleato del premier, Deuba, è considerato un leader pro indiano. Di certo, Modi e Xi Jinping osserveranno con attenzione quanto accadrà sulle turbolente cime himalayane.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

L’India conferma il suo storico non allineamento, che le consente di far parte nello stesso momento del Quad (la piattaforma di sicurezza dell’Indo-Pacifico con Usa, Giappone e Australia), ma anche dei BRICS e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

L’aumento degli scambi commerciali dell’India con la Russia non deve essere visto come un “fenomeno temporaneo”. Difficile trovare una frase piu esemplificativa di quella del ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar sui rapporti tra Nuova Delhi e Mosca.

In Occidente, qualcuno sembra ancora stupirsi per l’arrivo al Cremlino di Narendra Modi, in una visita in programma lunedì 8 e martedì 9 luglio. Ma la realtà dei fatti è che le relazioni tra India e Russia sono molto radicate nella storia e nella politica estera dei rispettivi Paesi. Nonostante questo, il primo viaggio a Mosca di Modi dall’inizio della guerra in Ucraina rappresenta una doccia gelata per chi sperava, o meglio si illudeva, di poter “arruolare” l’India tra le fila delle cosiddette democrazie liberali in un’ottica di confronto con la Russia e (soprattutto) con la Cina.

Delhi conferma invece il suo storico non allineamento, che le consente di far parte nello stesso momento del Quad (la piattaforma di sicurezza dell’Indo-Pacifico con Usa, Giappone e Australia), ma anche dei BRICS e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). Modi ha preferito saltare il summit della SCO, che si è tenuto la scorsa settimana in Kazakistan, forse anche per evitare un faccia a faccia con Xi Jinping, di cui ricorda ancora lo sgarbo dell’anno scorso quando il presidente cinese non si presentò al G20 indiano. Modi ha invece preferito andare direttamente a Mosca per incontrare Putin.

Il viaggio è ufficialmente teso a discutere di un “ulteriore sviluppo delle relazioni russo indiane, tradizionalmente amichevoli, e di questioni rilevanti nell’agenda internazionale”. In programma un bilaterale con Putin e colloqui con ampie delegazioni. Secondo gli analisti di Nuova Delhi, l’incontro è teso a contrastare la percezione di una deriva dei legami con l’alleato di lunga data, mentre l’India costruisce una partnership più stretta con gli Stati Uniti. Una sorta di rassicurazione a Mosca, anche alla vigilia delle elezioni presidenziali americane che possono portare nuovi elementi di imprevedibilità. Sebbene i leader indiani e russi abbiano tenuto vertici annuali dal 2000, non se ne sono più tenuti dopo la visita di Putin a Nuova Delhi nel 2021. Il viaggio di Modi, poco piu di un mese fa la sua faticosa conferma per un terzo mandato, vuole dunque dare qualche garanzia all’antico partner.

Non solo l’India non ha mai condannato l’invasione russa, pur esprimendo “preoccupazione” in diverse occasioni, ma in questi anni ha intensificato in modo netto i rapporti commerciali. Il commercio bilaterale di energia ha registrato un boom grazie all’aumento degli acquisti di petrolio russo a basso costo dopo le sanzioni occidentali. Tuttavia, mentre le esportazioni totali di Mosca verso l’India ammontano a 65 miliardi di dollari, le esportazioni indiane sono di soli 4 miliardi di dollari circa, causando preoccupazione a Nuova Delhi. La bilancia commerciale è a dir poco sbilanciata a favore della Russia.

C’è anche un aspetto fondamentale che riguarda la difesa. Nonostante la diversificazione degli acquisti di hardware militare negli ultimi anni, l’India continua a dipendere dalle armi russe: circa un terzo delle importazioni indiane nel settore della difesa proviene da Mosca, rispetto ai due terzi di cinque anni fa. Dal febbraio 2022, come accaduto anche in Vietnam, sono cresciute però le preoccupazioni sulla capacità della Russia di fornire pezzi di ricambio e munizioni. Tanto che Nuova Delhi ha intensificato le acquisizioni dagli Stati Uniti. Ma l’eventuale processo di transizione e cambio di sistemi sarà lungo e difficoltoso. Ed è tutt’altro che scontata la volontà dell’India di operare una sorta di “disaccoppiamento” militare da Mosca.

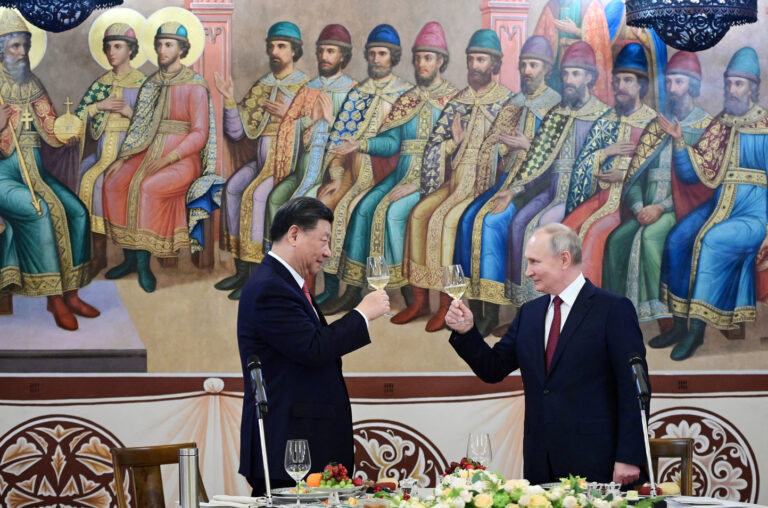

Nella visita di Modi in Russia c’è anche un altro elemento. L’India vuole evitare che il crescente allineamento tra Mosca e Pechino si ripercuota negativamente sui propri interessi. Nuova Delhi continua a essere impegnata in un’aspra contesa territoriale con la Cina, che negli scorsi anni ha provocato anche alcuni scontri con diversi morti tra i militari dei due Paesi. Mantenere legami favorevoli con Putin significa per Modi assicurarsi qualche garanzia da parte russa nei burrascosi rapporti con Pechino. Allo stesso tempo, il Cremlino può dare un segnale alla Cina di non essere un mero junior partner ma di essere in grado di continuare a coltivare le sue relazioni diplomatiche, non per forza in perfetta sincronia coi desideri di Xi.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Il Vietnam cresce più del previsto e più dei vicini asiatici, nonostante il caos politico interno. Con la cosiddetta “diplomazia del bambù“, il Paese sa coltivare i rapporti internazionali come pochi. Un esempio vivente di multipolarità, che, per ora, fa rima anche con sviluppo economico.

C’è un Paese che nel giro di nove mesi ha ricevuto i leader delle tre principali potenze mondiali: Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin. C’è un Paese in cui la campagna anticorruzione e i giochi di potere all’interno del governo e del Partito comunista continuano senza sosta, tanto da portare alla rimozione di due presidenti nel giro di un anno. E c’è un Paese che continua a crescere e lo fa piu velocemente anche dei suoi vicini asiatici.

Questo Paese è in tutti e tre i casi sempre lo stesso: il Vietnam. L’economia di Hanoi ha registrato un’espansione del 6,93% nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente, superando il 5,66% del trimestre gennaio-marzo. Confermando il suo ruolo sempre piu da protagonista di hub delle catene di approvvigionamento del Sud-Est asiatico, il Vietnam ha mantenuto una crescita costante delle esportazioni del 12,5% nel secondo trimestre, favorita dall’elettronica e dai frutti di mare. I consumi interni sono rimasti un po’ indietro, con un aumento del 5,78% nei primi sei mesi rispetto a un anno prima. Tra le economie in più rapida crescita al mondo, il Vietnam punta a un aumento del prodotto interno lordo del 6-6,5% nel 2024.

Il processo di crescita economica è ormai di vecchia data. I suoi semi sono stati gettati nel 1986, con il lancio delle riforme del Doi Moi, programma che ha consentito il passaggio da una pianificazione centralizzata a un’economia di mercato a orientamento socialista, con qualche anno di ritardo dalla “grande apertura” di Deng Xiaoping. Da allora molto è cambiato. Il Vietnam, sempre con qualche anno di ritardo rispetto alla Cina, è entrato nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2007 e nel nuovo millennio ha elevato 45 milioni di persone da una condizione di povertà assoluta. Il basso costo del lavoro, nonché la guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, sono stati elementi a favore di Hanoi, che ha accolto e continua ad accogliere la delocalizzazione di linee produttive in fuga dai dazi di Washington.

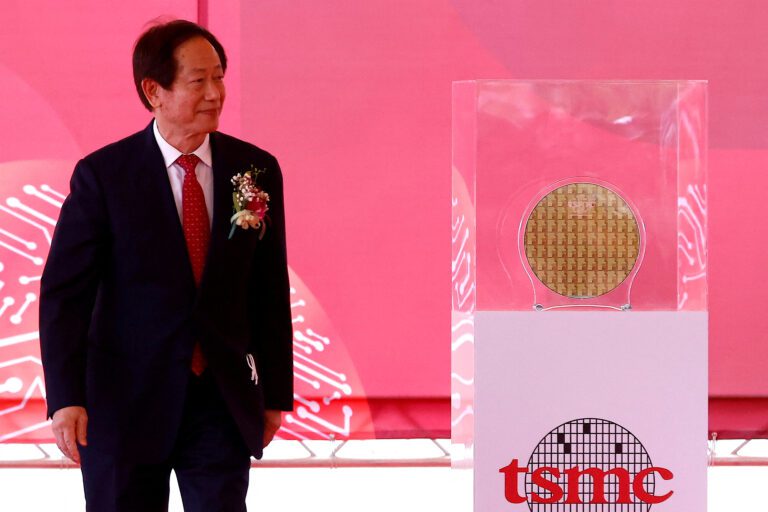

Il Vietnam ha uno storico legame politico e militare con la Russia, sin dai tempi dell’Unione Sovietica. E ne ha uno ideologico e commerciale con la Cina, da cui è però divisa a livello strategico da una contesa territoriale nel mar Cinese meridionale. Ma negli ultimi anni, Hanoi ha elevato i rapporti con Giappone, Corea del Sud e Australia. Ha sottoscritto accordi di libero scambio con Unione Europea e Regno Unito, ha patrocinato il Partenariato economico globale regionale (RCEP), che unisce la maggior parte dei Paesi dell’Asia-Pacifico. Il Vietnam è diventato il nuovo Eldorado degli investimenti dei colossi tecnologici internazionali. Sempre più giganti stanno delocalizzando ad Hanoi e dintorni nel processo di diversificazione dalla Cina. Tanto da far guadagnare al Paese il titolo di “piccolo Dragone”. Tra le altre, anche Samsung, Foxconn, Amazon e Apple. Il tutto eleva il Vietnam a una posizione piu alta di quella di semplice hub manifatturiero, con lo stabilimento di produzioni tecnologiche e di alta qualità.

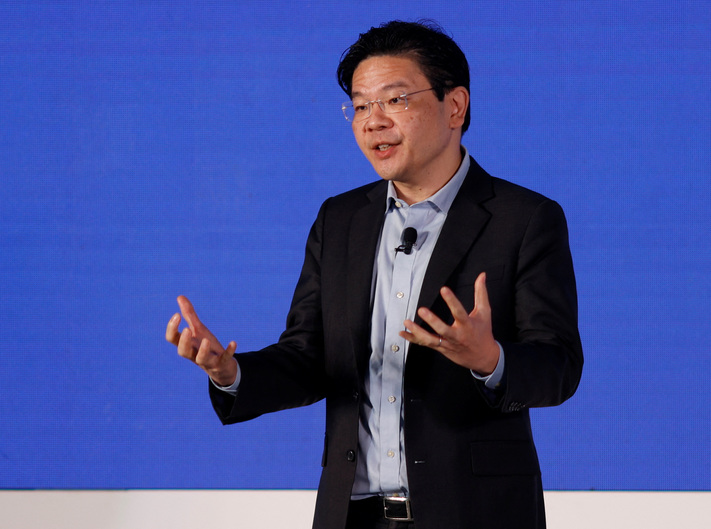

Il risultato viene raggiunto nonostante la perdurante battaglia politica interna. Il complesso sistema politico-statale vietnamita si poggia sui cosiddetti “quattro pilastri”. Il principale è quello rappresentato dal segretario del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, al terzo mandato come Xi Jinping. Sempre come il presidente cinese, Trong ha costruito la sua reputazione su una ostentata inflessibilità in materia di sicurezza e di anticorruzione, promossa attraverso la spietata campagna della “fornace ardente” che gli ha consentito di sbarazzarsi dei rivali politici sconfitti al 12 esimo congresso del 2016. La campagna anticorruzione prosegue sotto la regia del primo ministro Pham Minh Chinh, ex generale di polizia proveniente dal potente ministero di pubblica sicurezza. Nel giro di dodici mesi sono stati messi da parte due presidenti: Nguyen Xuan Phuc, che ambiva alla poltrona di segretario generale al Congresso del 2021, e Vo Van Thuong, che era considerato il delfino di Trong. Alla presidenza, ruolo soprattutto cerimoniale, c’è ora To Lam, che nelle scorse settimane ha fatto gli onori di casa ricevendo Putin.

Le turbolenze interne non traspaiono all’esterno e non condizionano la cosiddetta “diplomazia del bambù” di Hanoi, guidata dal principio “amici di tutti, arruolati da nessuno”. La visita di Putin era prevista sin da quando lo scorso settembre c’era stata quella di Biden, seguita poi a dicembre da quella di Xi, per riequilibrare i rapporti internazionali che il Vietnam sa coltivare come pochi. Un esempio vivente di multipolarità, che per ora fa rima anche con sviluppo economico.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Lai Ching-te ha vinto, ma non il suo Partito progressista democratico (DPP). Il risultato delle elezioni presidenziali e legislative di Taiwan dello scorso 13 gennaio è molto meno netto e molto più sfaccettato di come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Certo, il candidato più inviso a Pechino è il presidente eletto ed entrerà in carica il prossimo 20 maggio. Ma per la prima volta dopo 16 anni non c’è una maggioranza parlamentare e il consenso popolare intorno al DPP appare in erosione.

Una tendenza che pare aver recepito anche la Cina, che nella sua prima reazione al voto (una nota firmata dal portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua) ha sì ribadito che la “riunificazione è inevitabile”, ma anche sottolineato che “stavolta il DPP non rappresenta l’opinione pubblica maggioritaria dell’isola”. Una prospettiva che potrebbe portare Xi Jinping ad attendere ancora, sperando di fare leva sulle divisioni interne per avvicinare una “riunificazione pacifica” che, osservando l’orgoglio con cui i Taiwanesi si recavano sabato 13 gennaio ai seggi per votare il candidato preferito (a prescindere da quale fosse) resterà comunque difficile da ottenere.

Ma chi è Lai? Rimasto orfano quando era molto piccolo del padre minatore e cresciuto in una famiglia non certo agiata, ha saputo farsi strada prima negli studi di medicina e poi in politica. Durante una lunga carriera tra Yuan legislativo (il parlamento unicamerale di Taiwan) e Tainan (l’antica capitale precedente alla dominazione giapponese e feudo del DPP di cui è stato sindaco), si è costruito una fama di “indipendentista”. Un termine col quale si intende il perseguimento di una dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, superando dunque la cornice della Repubblica di Cina entro cui Taipei è indipendente de facto.

Anche a causa delle sue posizioni radicali sul tema identitario, espressione di una posizione più tradizionale del DPP, Lai è entrato in passato in rotta di collisione con la presidente uscente Tsai Ing-wen. Nonostante Pechino li consideri entrambi “secessionisti”, si tratta di due figure parecchio diverse. Prima di entrare in politica, Tsai ha anche guidato l’Ufficio per gli Affari della Cina continentale, l’organismo di Taipei che si occupa dei rapporti intrastretto. Ruolo che le ha dato la capacità di sapersi muovere tra le complicate pieghe della relazione con Pechino.

Tsai ha spostato nettamente la posizione del DPP verso il centro, riuscendo a conquistare il voto di molti moderati che in passato votavano il Kuomintang (KMT). In che modo? In sostanza appropriandosi dello status quo, la cui tutela viene chiesta sostanzialmente dal 90% dei Taiwanesi. Secondo Tsai, Taiwan non ha bisogno di dichiarare l’indipendenza perché “è di fatto già indipendente come Repubblica di Cina”. Una posizione che può non sembrare molto diversa da quella del KMT, ma che invece aggiunge una sfumatura decisiva: il mancato riconoscimento del “consenso del 1992”, cioè un accordo tra le due sponde dello Stretto secondo cui esiste “una unica Cina”, seppure il KMT aggiunga la dicitura “con diverse interpretazioni”. In sostanza, si tratta del riconoscimento che Taiwan fa parte della Cina, pur senza stabilire quale tra Repubblica di Cina e Repubblica Popolare Cinese. Una posizione accettabile per il Partito comunista, che forte del riconoscimento di quasi la totalità dei Paesi del mondo ritiene che di fatto tutto ciò significhi che Taiwan fa o farà parte della Repubblica Popolare.

Per Tsai, invece, Taipei e Pechino sono di fatto due entità separate non interdipendenti l’una dall’altra. A questa posizione che già non consente il dialogo, seppur rispetti la cornice della Repubblica di Cina, Lai ha garantito di allinearsi. Per tutta la campagna elettorale ha ripetuto che seguirà la posizione di Tsai. Eppure, non tutti si fidano.

Pechino si ricorda delle sue passate dichiarazioni in cui si definiva un “lavoratore pragmatico per l’indipendenza di Taiwan”. A Washington c’è qualche perplessità sulla sua retorica ben più esuberante di quella della cauta Tsai. Un esempio? In campagna elettorale, ha espresso il desiderio che in futuro il presidente taiwanese possa entrare alla Casa Bianca. Cosa che presupporrebbe il riconoscimento ufficiale di Taipei e la fine dell’ambiguità strategica. Non a caso, il DPP ha scelto come sua vice Hsiao Bi-khim, ex rappresentante di Taipei negli Usa e figura di cui l’amministrazione statunitense si fida molto. Non solo. Hsiao è anche considerata la vera erede di Tsai, nonché addirittura la sua “confidente”. Niente di meglio per contenere la potenziale imprevedibilità di Lai, che pare aver spento alcuni dei timori interni sulla sua posizione meno accomodante e dunque più rischiosa di quella di Tsai, tanto che il KMT presentava il voto come una “scelta tra guerra e pace”, sostenendo che una sua vittoria avrebbe potuto avvicinare il rischio di un conflitto sullo Stretto.

Resta però il fatto che tra 2020 e 2024 il DPP ha perso oltre due milioni e mezzo di voti alle presidenziali. Un’enormità, considerando che le preferenze totali raccolte da Lai sono state cinque milioni e mezzo.

“Se la Cina non parla con Tsai, non parlerà nemmeno con Lai”, dice Yen Chen-shen, politologo dell’Università Nazionale di Taipei e tra i massimi esperti dei rapporti tra Taipei e Pechino. “Non avremo nessuna comunicazione tra le due sponde dello Stretto. Se Lai fosse davvero in linea con Tsai potrebbe andare bene, ma ha una retorica molto più populista un po’ come Donald Trump, senza la prudenza di Tsai. Questo potrebbe causare dei problemi”, aggiunge Yen, che non si aspetta comunque un’azione irreversibile dopo le elezioni. “Credo comunque che la Cina stavolta sarà paziente, cercheranno di assicurarsi che Lai non proceda verso l’indipendenza. Chiederanno anche maggiori garanzie agli Usa, che penso faranno capire a Lai che c’è la necessità di mantenere forti comunicazioni con Pechino. E il DPP ha già garantito che non cambierà il nome del Paese, la bandiera o l’inno nazionale”.

Anche perché non potrebbe farlo. La sconfitta alle legislative toglie di fatto i numeri a Lai per operare grandi riforme senza un appoggio esterno, per non parlare delle già esigue possibilità di emendare la costituzione. Il DPP ha perso non solo la maggioranza assoluta, ma anche quella relativa, scendendo da 61 a 51 seggi. Uno in meno del KMT, che ne ha guadagnati 14 rispetto alla legislatura passata, ma non abbastanza per raggiungere i 57 necessari per avere la maggioranza assoluta. A fare da ago della bilancia tra i due protagonisti dello storico bipolarismo taiwanese, che dalla sfera politica sfocia spesso in quella identitaria, sarà il Partito del Popolo di Taiwan (TPP) di Ko Wen-je.

Ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei, Ko rappresenta una novità sulla scena politica taiwanese, abituata a un duopolio che sembrava quasi impossibile da scalfire. Lui è invece arrivato terzo alle presidenziali, ma con un più che ragguardevole 26%, solo sette punti sotto il candidato del KMT, l’ex poliziotto Hou Yu-ih. Ko si è presentato come una “terza via” basata sul “pragmatismo” e su un programma “anti ideologico”. Piuttosto che dei rapporti con la Cina continentale, con cui ha comunque rivendicato la necessità di riaprire il dialogo, durante la campagna ha parlato di temi molto concreti come il prezzo delle case, i salari minimi, l’occupazione e il dilemma energetico. Un approccio che ha convinto soprattutto i più giovani, che ormai vedono il DPP come espressione del “sistema” e se ne sono allontanati rispetto agli anni delle proteste del “movimento dei girasoli” contro l’allora amministrazione KMT targata Ma Ying-jeou, il presidente taiwanese più dialogante di sempre con Pechino.

Con il suo “tesoretto” parlamentare, Ko potrebbe decidere di restare l’uomo copertina per i prossimi quattro anni, senza formalizzare una coalizione di opposizione col MT, nonostante le promesse in tal senso durante la campagna elettorale. Alternare aperture e chiusure al governo del DPP potrebbe consentire a Ko di tenere il pallino in mano, risultando decisivo per l’approvazione di leggi, riforme e budget di difesa. Giocando il ruolo del “responsabile” e provando a spolpare ulteriormente i partiti tradizionali in vista delle presidenziali del 2028, che, subito dopo la fine dello spoglio del 13 gennaio, Ko ha detto che vincerà sicuramente, di fronte ai suoi sostenitori delusi per la sconfitta.

Questo frazionamento interno potrebbe incidere non solo sulle dinamiche politiche taiwanesi, ma anche sulla postura della Cina, che guardando sul medio periodo potrebbe non vedere come del tutto negativo il risultato del voto. Certo, Lai non ha di fronte un mandato che sarà contraddistinto da calma e tranquillità. Né sul fronte interno, dove dovrà venire a patti con l’opposizione, né sullo Stretto. Subito dopo le elezioni, Pechino ha sottratto uno dei pochi alleati diplomatici ufficiali di Taipei, Nauru. Difficilmente si fermerà qui. In molti prevedono manovre commerciali, dopo che già sono state abolite le agevolazioni tariffarie per l’importazione di alcuni prodotti taiwanesi. Sul fronte militare, la regolarizzazione delle manovre di jet e navi intorno a Taiwan è destinata a proseguire o persino a intensificarsi.

I funzionari e gli analisti indicano in particolare due momenti delicati. Uno imminente, l’insediamento di Lai del 20 maggio, con Pechino che ascolterà con attenzione il suo primo discorso da presidente in carica. Il secondo, guardando più avanti, nel 2027. Già, perché quell’anno ci sarà un incrocio di eventi molto sensibile. Da una parte il XXI Congresso del Partito comunista cinese, dove Xi potrebbe cercare un quarto mandato da segretario generale oppure ritagliarsi un nuovo ruolo. In ogni caso, potrebbe voler mostrare qualche passo avanti sul dossier taiwanese e come in ogni Congresso la retorica resterà difficilmente di basso profilo. Proprio nello stesso momento, a Taiwan si sarà in piena campagna elettorale per le prossime elezioni del 2028. Con Lai impegnato a ottenere un secondo mandato, e con un DPP che potrebbe aver bisogno di una scossa per risalire la china di un trend recentemente negativo, anche qui la retorica potrebbe non essere delle più concilianti. Un incrocio reso ancor più insidioso dal fatto che da qui ad allora è previsto l’arrivo a Taiwan di una lunga serie di spedizioni di armi dagli Stati Uniti, alcune delle quali acquistate negli anni scorsi ma in ritardo.

Tutto ciò non significa che quello sarà l’anno della inevitabile resa dei conti, ma senz’altro potrebbe risultare un passaggio più decisivo di quello di questo 13 gennaio, che a molti taiwanesi è parso più interlocutorio. Non sono pochi, tra coloro che si sono recati al seggio, ad aver già fatto valutazioni in vista del 2028.

C’era chi diceva di votare Hou per veder perdere Lai e favorire così la candidatura della più apprezzata Hsiao per il DPP tra quattro anni. Al contrario, tra gli elettori del KMT si faceva già per il futuro il nome di Chiang Wan-an, pronipote di Chiang Kai-shek e sindaco di Taipei.

Nonostante i taiwanesi non percepissero le elezioni come un momento così cruciale per decidere le sorti del loro futuro e soprattutto delle prospettive su “guerra e pace” o “democrazia e autoritarismo”, lo Stretto è destinato a restare al centro dell‘attenzione per i prossimi anni. Una variabile fondamentale è rappresentata anche dalle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Vero che il sostegno a Taipei è bipartisan, dalle parti di Washington e soprattutto tra Dipartimento di Stato e Pentagono, ma certo le dinamiche regionali potrebbero cambiare molto con un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, otto anni dopo quella telefonata con Tsai che in un certo senso avviò la lunga e complicata serie di eventi che ha reso Taiwan il tema principale di tutti i confronti tra Washington e Pechino.

I taiwanesi, intanto, sembrano voler respingere il peso che molti attribuiscono sulle loro spalle di attori decisivi per il futuro globale. Per loro, quelle del 13 gennaio sono state “solo” delle elezioni.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Dopo il viaggio di Putin in Corea del Nord e alla vigilia di nuove esercitazioni navali congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, l’interconnessione tra il fronte europeo e quello asiatico rischia di farsi sempre più forte.

La tensione nella penisola coreana ha appena fatto un salto di qualità. Il viaggio di Vladimir Putin in Corea del Nord ha prodotto la firma di un accordo di partnership strategica tra Mosca e Pyongyang, che prevede “assistenza reciproca” in caso di “aggressione interna” contro uno dei due Paesi. L’etichetta “assistenza” comprende anche quella militare, nel pieno solco tracciato dai trattati di mutua difesa e dallo stesso accordo che legava precedentemente Corea del Nord e Unione Sovietica durante la guerra fredda.

Uno sviluppo che fa temere alla Corea del Sud un coinvolgimento diretto della Russia nel confronto sempre piu acceso con il regime di Kim Jong-un al confine. D’altra parte, proprio a cavallo della visita del presidente russo, sono successe diverse cose. Poche ore prima dell’atterraggio del capo del Cremlino, dei militari nordcoreani hanno tentato di oltrepassare il confine, salvo poi ritirarsi dopo gli spari di avvertimenti delle truppe sudcoreane. Non solo. Diversi soldati di Pyongyang sarebbero rimasti feriti e uccisi nell’esplosione di alcune mine. L’incidente sarebbe avvenuto nella zona demilitarizzata, mentre i militari nordcoreani erano intenti a costruire delle fortificazioni non meglio precisate.

Pochi giorni dopo la partenza di Putin, il copione si è ripetuto. Altri sconfinamenti dei militari nordcoreani, altri colpi di avvertimento di Seul. Non solo. Si è anche chiarito di che cosa si trattasse a proposito delle fortificazioni. Secondo immagini satellitari ad alta risoluzione che interessano un tratto di 7 chilometri di confine, commissionate dalla Bbc, emergono almeno tre sezioni in cui sono state erette barriere vicino alla zona demilitarizzata, per un totale di circa un chilometro vicino all’estremità orientale del confine. È possibile che siano state costruite altre barriere lungo altri tratti del confine.

La data esatta di inizio della costruzione non è chiara a causa della mancanza di precedenti immagini ad alta risoluzione dell’area. Tuttavia, queste strutture non erano visibili in un’immagine catturata nel novembre 2023. Una sorta di muro, insomma. Una novità assoluta nelle complicate dinamiche del confronto coreano. I territori all’interno della zona demilitarizzata sarebbero anche stati spianati, una possibile violazione della tregua sottoscritta nel 1953 al termine della guerra di Corea.

Il conflitto è stato sospeso ma ufficialmente non si è peraltro mai davvero concluso, visto che non è stato sottoscritto alcun accordo di pace. Il fragile status quo si è fin qui retto sulla costituzione di questa zona demilitarizzata, quattro chilometri da una e dall’altra parte in cui non sono consentite installazioni militari e i movimenti sono ampiamente controllati. Per sfociare in una zona di controllo congiunto, il gruppo di casette presidiato da truppe di una e dell’altra parte dove si sono tenuti i vari vertici intercoreani, o anche dove nel giugno 2019 Donald Trump incontrò Kim Jong-un per una stretta di mano e una breve passeggiata che si rivelò una photo opportunity.

La costruzione del muro ha un valore innanzitutto simbolico. Segnala all’esterno che Kim non ha alcuna intenzione di trattare, né con Seul né con gli Usa. La mossa va anche letta nell’ambito dello storico cambio di politica intercoreana, visto che a gennaio il leader supremo ha chiesto di emendare la costituzione per definire la Corea del Nord “nemico principale e immutabile”, rinnegando dunque il tradizionale perseguimento del negoziato per la riunificazione. Aprendo dunque al tentativo di sottomissione del Sud, non solo di separazione. Da allora, il Nord ha anche iniziato a rimuovere i simboli che rappresentano l’unità dei due Paesi, come la demolizione di monumenti e la cancellazione di riferimenti alla riunificazione sui siti web del governo.

La visita di Putin potrebbe rendere piu audaci le manovre di Kim anche sul piano militare. Consapevole di avere un sostegno esterno, il leader supremo potrebbe segnalare con sempre maggiore forza di non apprezzare il rafforzamento dei legami tra Seul, Washington e Tokyo.

In tutto questo, una portaerei statunitense a propulsione nucleare, la Theodore Roosevelt, è arrivata sabato nella città portuale sudcoreana per le esercitazioni navali congiunte nei prossimi giorni con la Corea del Sud e il Giappone. Le manovre di questo mese, denominate “Freedom Edge”, coinvolgeranno le marine dei tre Paesi e comprenderanno esercitazioni marittime, di guerra antisommergibile e di difesa aerea, ha dichiarato il contrammiraglio statunitense Christopher Alexander, comandante del Carrier Strike Group Nine.

Kim reagirà con una forte retorica. Già in passato ha denominato le esercitazioni congiunte dei “preparativi all’invasione”. E potrebbe anche solo evocare quella possibilità di assistenza russa in caso di “aggressione”. Putin non ha d’altronde escluso la fornitura di armi di precisione a Pyongyang, portando Seul a dichiarare che potrebbe riformare la vecchia legge che le impedisce di esportare armi verso Paesi coinvolti in conflitto, allo scopo di inviare assistenza militare all’Ucraina. L’interconnessione tra il fronte europeo e quello asiatico rischia di farsi sempre piu forte.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

L’Asia resta distante dalla prospettiva europea. Seppure diversi Paesi abbiano mostrato vicinanza e solidarietà all’Ucraina, le idee su come raggiungere la pace non sono le stesse di quelle dell’Occidente.

Se il suo scopo era quello di ottenere un appoggio ampio dalla regione dell’Asia-Pacifico, Volodymyr Zelensky esce senz’altro deluso dalla conferenza sulla pace in Ucraina che si è svolta in Svizzera nel fine settimana.

A inizio giugno, il presidente ucraino era apparso all’improvviso allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il vertice asiatico sulla sicurezza, proprio per provare a convincere più Paesi possibili a inviare delle delegazioni a Lucerna. Eppure, l’unico leader a essersi aggiunto alla lista da allora è stato José Ramos-Horta, presidente della piccola Timor Est. L’unico altro capo di governo presente in terra svizzera era Fumio Kishida, la cui presenza non è mai stata in discussione. Non solo perché nei giorni precedenti si trovava in Italia per il summit del G7, ma anche per la postura internazionale adottata dal Giappone negli ultimi anni.

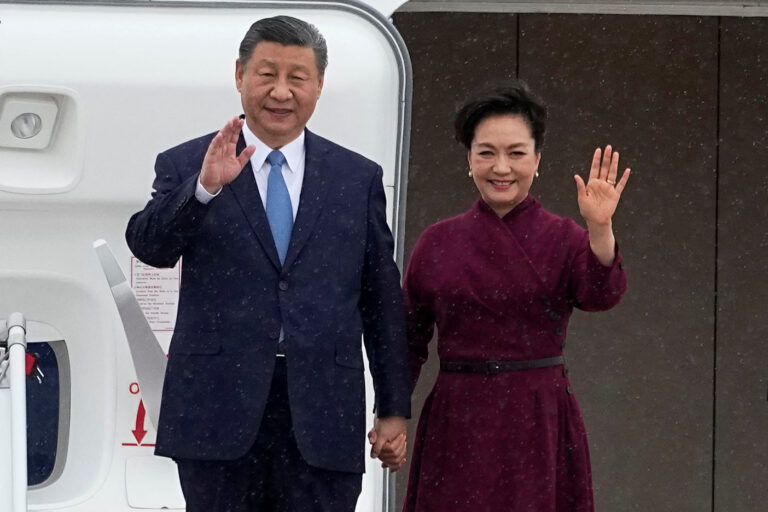

Kishida è stato il primo, proprio dallo Shangri-La Dialogue del 2022, a paventare il rischio che in futuro l’Asia possa diventare la “prossima Ucraina”, schierandosi con decisione al fianco di Kiev e contro Mosca. Kishida ha anche visitato la capitale ucraina e Bucha nel marzo 2023, proprio in contemporanea (forse non casuale) con la visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, suo rivale regionale. Kishida ha enormemente rafforzato l’alleanza militare con gli Stati Uniti e ha potenziato la partnership con la Nato. Insomma, la presenza giapponese in Svizzera era scontata e rappresenta davvero il minimo indispensabile.

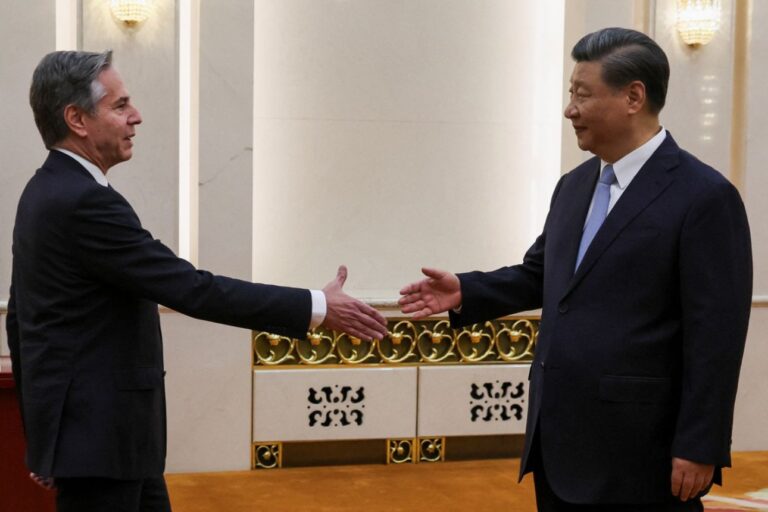

Passando in rassegna gli altri Paesi, spicca ovviamente l’assenza della Cina. Anche questa non è una sorpresa. Pechino aveva già ampiamente annunciato che non ci sarebbe stata. A livello ufficiale, non viene criticata l’iniziativa svizzera ma si sottolinea che per portare davvero alla pace una conferenza o un vertice deve prevedere la partecipazione di entrambe le parti coinvolte. La Cina ha posto sostanzialmente tre condizioni per la sua presenza a conferenze di pace: riconoscimento sia di Mosca sia di Kiev, partecipazione in eguale misura e ascolto a entrambe le proposte di pace.

Nella retorica cinese, la stessa sin dall’inizio della guerra, vanno tutelate sia l’integrità territoriale che le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di tutti i Paesi. Ciò significa che va ascoltato anche il punto di vista di Mosca, dandole delle garanzie. Non è un mistero che nella narrativa cinese gli Stati Uniti e la Nato abbiano gettato “benzina sul fuoco” della crisi ucraina, favorendo la prosecuzione della guerra piuttosto che una sua soluzione pacifica. La Cina continua a negare di aver fornito sostegno militare alla Russia e anzi ritiene che gli invii di armi americane e occidentali in Ucraina allontanino la soluzione negoziale. Insomma, la Cina pensa che la conferenza svizzera sia in qualche modo servita più a “continuare la guerra” che a raggiungere la pace, promuovendo una divisione in blocchi. Sottotraccia, si lavora per una seconda conferenza, riconosciuta sia dalla Russia sia dall’Ucraina. Un progetto ancora embrionale ma che vedrebbe la sponda del Brasile e che potrebbe ricevere maggiore impulso a cavallo del G20 di novembre, quando Xi Jinping sarà da Lula in Brasile.

L’assenza cinese pesa parecchio, ma colpisce il basso profilo mantenuto da altri Paesi come la Corea del Sud, che ha inviato solo un vice ministro. Seul ha seguito le orme di Tokyo “giapponesizzando” la sua politica estera con il presidente conservatore Yoon Suk-yeol e ci si aspettava forse un sostegno più forte. Parziale delusione anche dalle Filippine, in rotta di collisione con la Cina. Il presidente Ferdinand Marcos ha ricevuto Zelensky a Manila due settimane fa, ma alla fine non si presenta in prima persona, mandando comunque il suo consigliere su pace e riconciliazione, Carlito Galvez Jr. Singapore, primo Paese asiatico a emanare sanzioni verso Mosca a tutela degli Stati più piccoli di non essere invasi da quelli più grandi, non manda il premier Lawrence Wong come sembrava ma la ministra degli Esteri Ann Sim.

Non si è presentato neppure Narendra Modi, nonostante come Kishida si trovasse al G7 pugliese. Il premier indiano pare voglioso di continuare a bilanciare la sua postura mantenendo i legami storici con la Russia, peraltro partner di Nuova Delhi in ambito BRICS. Non è un caso che né l’India né l’Indonesia (anche lei con una presenza di non altissimo profilo) abbiano deciso di non sottoscrivere il documento finale della conferenza.

Interessante e inattesa invece la partecipazione, seppur solo con l’ambasciatore in Svizzera, della Thailandia. Bangkok ha appena chiesto ufficialmente l’adesione ai Brics ma il governo civile di Srettha Thavisin sta tentando di rafforzare i legami con l’Occidente dopo i vari golpe militari degli ultimi anni. Obiettivo: presentare la Thailandia come un partner affidabile e un porto sicuro per gli investimenti. Non sorprendono invece le assenze di Cambogia, Laos e Vietnam, che mantengono relazioni forti con la Russia. Nei prossimi giorni, Putin dovrebbe peraltro arrivare ad Hanoi in visita ufficiale. Prevista una tappa anche in Corea del Nord, il Paese che più di tutti appoggia esplicitamente la guerra del Cremlino, che nei giorni scorsi Kim Jong-un ha definito “missione sacra”.

Insomma, l’Asia resta ancora in qualche modo distante dalla prospettiva europea. Seppure diversi Paesi abbiano mostrato vicinanza e solidarietà all’Ucraina, le idee su come raggiungere la pace non sono sempre le stesse di quelle dell’Occidente.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Il 2024 è il 75esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Come sta la seconda potenza mondiale? Rallentamento economico, disoccupazione giovanile, crisi demografica e turbolenze geopolitiche.

L’anno del drago. Il 10 febbraio comincia il conto alla rovescia che porterà al 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che ricorre il prossimo 1° ottobre. L’avvicinamento avverrà all’ombra del segno più amato dell’astrologia cinese, quel drago simbolo di potenza e che da sempre contraddistingue la simbologia del gigante asiatico, sin dai tempi imperiali. Mancheranno dunque solo 25 anni al centenario del 2049. Sì, “solo”, perché il Partito comunista è abituato a pensare sul lungo termine, a maggior ragione se all’orizzonte si intravede la data limite individuata per completare il “grande ringiovanimento nazionale” e rendere la Cina una “moderna potenza socialista”. D’altronde, all’alba del terzo millennio l’ex presidente Jiang Zemin aveva profetizzato un “ventennio di opportunità strategiche”, prontamente materializzatosi tra post 11 settembre, crisi finanziaria soprattutto occidentale e deterioramento del sistema democratico. Un ventennio finito forse con qualche anticipo, tra pandemia di Covid-19 e guerra in Ucraina, che hanno accelerato le dinamiche della competizione strategica con gli Stati Uniti.

Eppure, nell’ultimo quarto di secolo che la Repubblica Popolare fondata da Mao Zedong nel 1949 ha davanti prima dello storico giro di boa, le sfide sembrano più delle opportunità. Basti rileggere il rapporto di lavoro di Xi Jinping al XX Congresso del Partito comunista cinese dell’ottobre 2022, quello in cui ottiene il suo terzo mandato da segretario generale, così come il suo discorso di chiusura: la “nuova era” è fatta da “acque turbolente” e “sfide senza precedenti”. O ancora: “Lungo il percorso, siamo destinati a incontrare dei venti contrari. Alcune imprese hanno avuto difficoltà. Alcune persone hanno avuto difficoltà a trovare lavoro e a soddisfare i bisogni primari”, ha detto Xi nel suo discorso di fine anno lo scorso dicembre, quando tutti i media internazionali si sono concentrati soprattutto sulle dichiarazioni (per la verità tutt’altro che inedite) a proposito di Taiwan e alla “riunificazione” come “necessità storica”.

Il presidente cinese ha di fatto ammesso che la Cina sta incontrando e incontrerà ancora dei problemi sulla strada della ripresa economica. Una ripresa che è stata più lenta del previsto dopo la fine delle restrizioni anti Covid, rimosse da gennaio 2023. La crescita del Pil è stata del 5,2%. Il dato è in linea con l’obiettivo “superiore al 5%” fissato dal governo, considerato però molto cauto dopo che nel 2022 il target era stato mancato di parecchio. Pechino rivendica che la sua crescita è la più alta tra le grandi economie mondiali. Vero, ma se si escludono gli anni della pandemia è il dato più basso dal 1990, l’anno dopo piazza Tiananmen.

Significativo che nel discorso tradizionalmente dedicato ai risultati conseguiti nell’anno appena trascorso, Xi non si sia tirato indietro nel citare anche alcune difficoltà. “Alcuni luoghi sono stati colpiti da inondazioni, tifoni, terremoti o altri disastri naturali. Tutti questi aspetti rimangono in primo piano nella mia mente. Quando vedo che le persone sono all’altezza della situazione, che si tendono la mano nelle avversità, che affrontano le sfide a testa alta e superano le difficoltà, mi commuovo profondamente”, ha proseguito. “Ricorderemo quest’anno come un anno di duro lavoro e perseveranza”, una delle parole chiave della retorica di Xi negli ultimi due anni.

D’altronde, gli ostacoli che sembrano pararsi di fronte a Pechino non sono pochi. Secondo le principali banche d’investimento internazionali, nel 2024 la crescita del Pil cinese sarà inferiore al 5%. “Turbolenze esterne e scarsa fiducia dei cittadini: abbiamo di fronte diversi rischi e incognite”, ha ammesso l’Ufficio nazionale di statistica presentando i dati del 2023. Sul piano interno, c’è da affrontare una crisi immobiliare che non sembra accennare a concludersi. Fin qui il governo ha evitato maxi interventi di salvataggio. D’altronde, fu lo stesso Xi a tracciare alcune “linee rosse” per l’operato del settore immobiliare, abituato a crescere in modo poco regolato e, soprattutto, con un modello di investimenti a debito altamente rischioso.

Pechino è intervenuta in modo intenzionale, consapevole di poter perdere qualche decimale a fronte di un cambio di paradigma per rendere settore e crescita più stabili. Ma dopo la caduta di Evergrande anche tanti altri colossi sono finiti in difficoltà, contagiando il sistema bancario ombra e dei fondi fiduciari, tradizionalmente legati a doppio filo proprio col settore immobiliare. Il gigante tentacolare Zhongzhi è finito in bancarotta.

Tutto ciò si ripercuote in modo negativo sui consumi. L’obiettivo indicato da tempo di Xi, cioè trasformare la cosiddetta fabbrica del mondo in una società di consumi interna, è rimasto ancora parzialmente inevaso. Anche perché nel frattempo la fiducia di cittadini e imprese non sembra tornata ai livelli pre Covid. A completare il quadro, un problema che è forse tra i principali sul medio lungo termine: il calo demografico.

La popolazione della Repubblica popolare è diminuita nel 2023 per il secondo anno consecutivo. Nel 2022 si erano perse 850 mila persone, primo storico calo dal 1961, tempo di carestia in seguito al “grande balzo in avanti” di Mao Zedong. Nel 2023 il calo è stato di 2,08 milioni, con l’India che ha operato il sorpasso su Pechino laureandosi nazione più popolosa al mondo. L’alta disoccupazione giovanile e i prezzi delle case stanno affossando i tentativi del governo di invertire il trend negativo. Agevolazioni fiscali, sussidi per l’acquisto delle case e congedi di maternità prolungati non stanno fin qui bastando a sollevare un tasso di natalità che ha raggiunto il minimo di 6,39 nascite ogni mille persone.

Non pare sin qui funzionare nemmeno la cosiddetta “politica del terzo figlio”: non solo perché è difficile scalfire una prassi divenuta anche culturale come quella del figlio unico, ma soprattutto per un mutamento profondo nella società cinese che da rurale è diventata urbana. Con l’aumento esponenziale della classe media, sono anche cambiati gli stili di vita. Sebbene il numero di matrimoni nel 2023 sia aumentato, aumentano anche le separazioni. Sposarsi meno e più tardi è poi una conseguenza naturale di una società più sviluppata economicamente e culturalmente, come già visto in tante altre società asiatiche e occidentali.

Già oggi il 21% della popolazione cinese (circa 297 milioni di persone) ha più di 60 anni, ma nel 2040 la percentuale dovrebbe arrivare al 28%. L’Accademia cinese delle scienze sociali ha previsto qualche anno fa che nel 2035 si potrebbe arrivare al potenziale esaurimento del sistema pensionistico. Tanto che Xi Jinping potrebbe essere costretto prima o poi a operare delicate riforme e aprire il dossier delle pensioni. L’età pensionabile in Cina è d’altronde tra le più basse al mondo: 60 anni per gli uomini, 55 per le impiegate e 50 per le donne che lavorano nelle fabbriche. Norme non più in linea con l’andamento economico e demografico del gigante asiatico.

Oltre all’economia, che già rappresenta un dossier cruciale, non mancano questioni di politica interna. Dopo aver rimodellato Comitato centrale e Politburo a sua immagine e somiglianza al Congresso del 2022, Xi ha dovuto rimuovere in rapida successione due ministri e consiglieri di Stato promossi lo scorso marzo. Soprattutto, due figure che gli sarebbero state vicine.

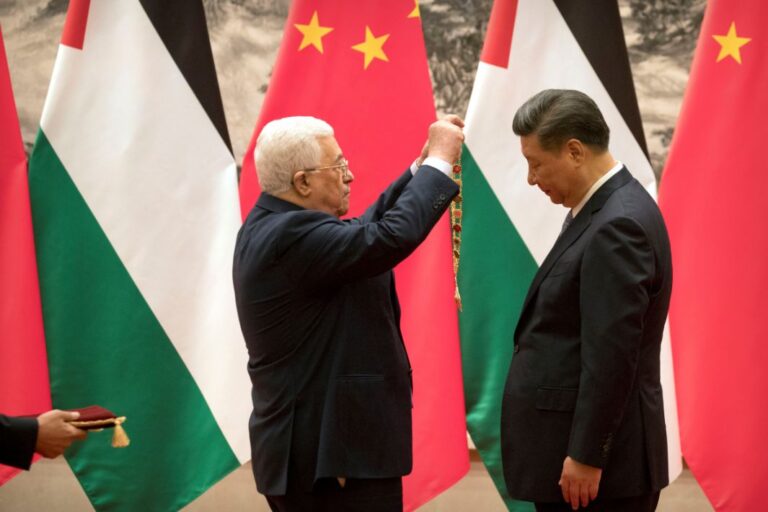

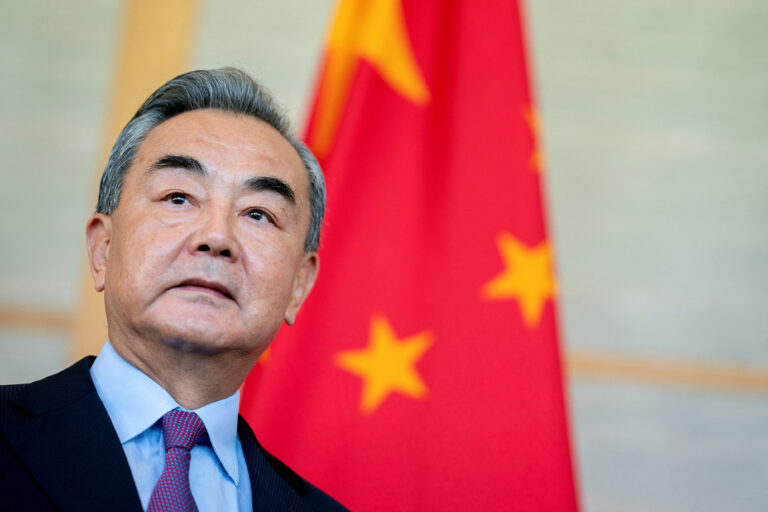

A fine luglio è stato rimosso il ministro degli Esteri Qin Gang. Ex ambasciatore negli Stati Uniti, Qin era stato protagonista di una rapida ascesa politica dovuta anche e soprattutto ai suoi rapporti con Xi. Qin ha perso il posto in mezzo a insistenti voci di una relazione extraconiugale con una reporter televisiva cinese, con importanti agganci internazionali. Una relazione che sarebbe nata mentre si trovava a Washington a ricoprire il ruolo più delicato della diplomazia cinese, cioè quello di ambasciatore negli Stati Uniti. Poche settimane dopo è toccato a Li Shangfu, il ministro della Difesa. In questo caso, la decisione sarebbe legata a un’indagine scaturita sulla precedente posizione di Li come responsabile delle forniture militari. E sarebbe all’interno di una vicenda molto più ampia, la stessa che ha portato Xi a silurare all’improvviso i vertici delle forze missilistiche dell’Esercito popolare di liberazione a inizio agosto. Mossa a cui sono seguiti altri avvicendamenti e allontanamenti a fine dicembre sia nelle forze armate che a capo di alcune delle industrie chiave per lo sviluppo aerospaziale. Mentre Qin è stato sostituito subito col ritorno di Wang Yi, il buco di ministro della Difesa è rimasto aperto per diversi mesi prima di venire coperto nelle ultime ore del 2023 con Dong Jun. Per la prima volta la Cina sceglie un ministro proveniente dalla Marina. Per la prima volta viene scelto un ufficiale che non fa parte, per ora, della Commissione militare centrale. Prima del centenario della Repubblica Popolare ci sarà quello dell’Esercito popolare di liberazione, nel 2027. Entro allora Xi ha chiesto dei passi avanti concreti sulla modernizzazione delle forze armate e sulla prontezza di combattimento. I recenti sconvolgimenti e la campagna anticorruzione dimostrano che di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio, anche se la forza di fuoco di Pechino (soprattutto sul fronte navale) è in rapida e netta espansione.

Non mancano ovviamente le sfide strategiche. Al centro dell’attenzione resta sempre Taiwan, a maggior ragione dopo la vittoria di Lai Ching-te del Partito progressista democratico (DPP, il più inviso a Pechino) alle elezioni presidenziali del 13 gennaio. Lo status quo sullo Stretto traballa da un po’ e sulla sua stabilità inciderà in modo rilevante anche il voto per la Casa Bianca del prossimo novembre, ma in generale anche l’andamento dei rapporti con Washington.

Sul fronte internazionale, resta caldo il confine con l’India. Come svelato nelle scorse settimane, anche nel 2022 ci sono stati diversi episodi di scontri tra le truppe dei due Paesi lungo la frontiera contesa, anche durante i colloqui per stabilizzare una situazione resa volatile dalle violenze del giugno 2020, quando per la prima volta dopo tanti anni ci furono diversi morti da entrambe le parti.

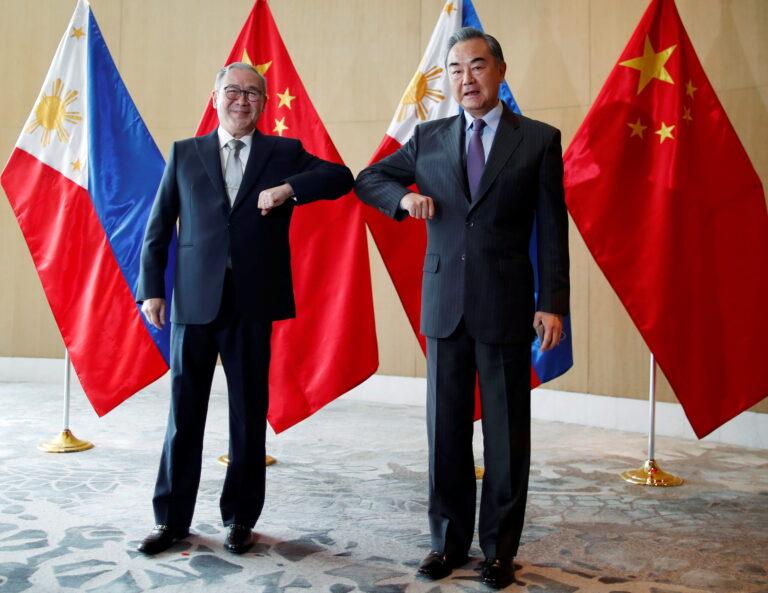

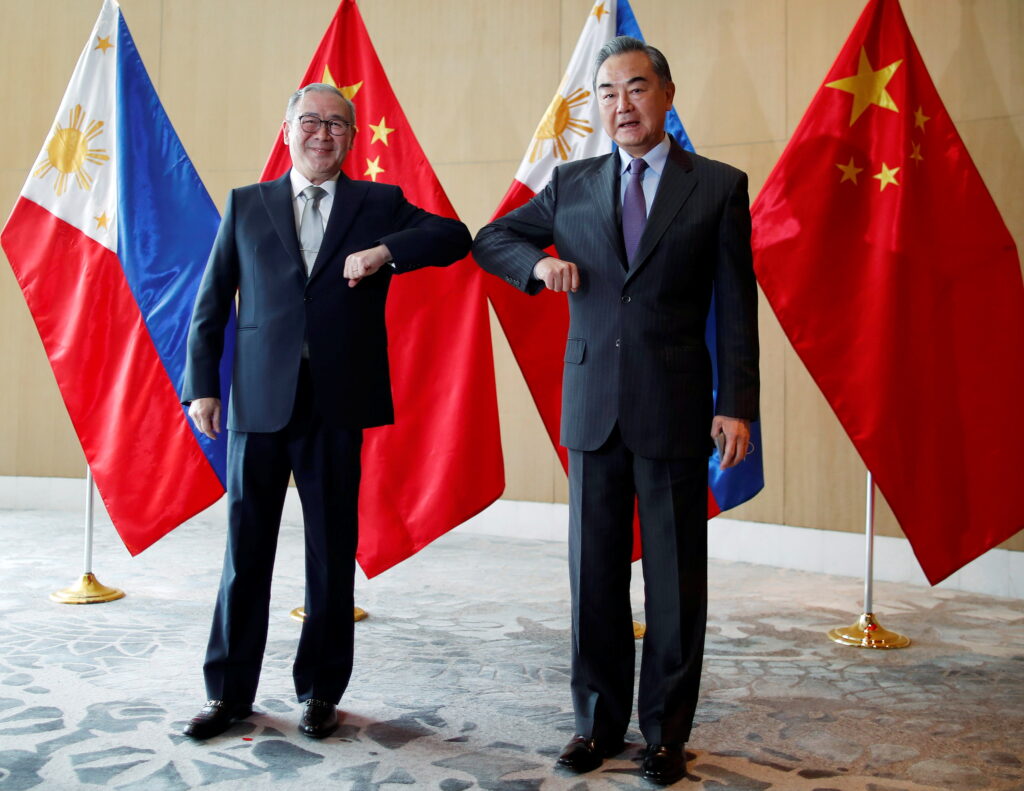

Non da meno (anzi) le tensioni sul mar Cinese meridionale. In particolare, con le Filippine. Dall’estate del 2023 si sono succeduti scontri, incidenti, speronamenti e cannoni ad acqua tra le navi di Pechino e di Manila, quasi sempre in prossimità della secca di Second Thomas, ogni qualvolta le Filippine avviano missioni di rifornimento o sostituzione del piccolo drappello di militari di stanza sulla Sierra Madre, il relitto di una nave statunitense della Seconda Guerra Mondiale arenato volontariamente nei pressi di un atollo conteso e trasformato in una piccola base.

Attenzione poi al Myanmar, dove la guerra civile prosegue e anzi si è intensificata, coi gruppi ribelli armati che hanno conquistato diverse postazioni proprio al confine con la Cina. L’esercito birmano ha bombardato nei pressi della frontiera, facendo finire qualche colpo su territorio cinese come già accaduto in passato. Pechino non apprezza e pur mantenendo fitto il dialogo col regime golpista non disdegna la comunicazione coi gruppi etnicamente cinesi suoi rivali.

La Cina osserva con qualche apprensione anche quanto accade sui suoi mari orientali. La tensione crescente sulla penisola coreana pare destinata ad attirare ancora più attenzione degli Usa nell’area, con il rafforzamento delle manovre militari con Corea del Sud e Giappone. La Corea del Nord di Kim Jong-un rinsalda invece l’asse con la Russia, con Vladimir Putin che sembrerebbe presto visitare Pyongyang. Sarà interessante vedere i movimenti di Xi, che nel corso del 2024 dovrebbe incontrare il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per riesumare il meccanismo di dialogo trilaterale rimasto inattivo dal 2019.

L’anno del drago si presenta turbolento e Pechino spera di non dover sputare fiamme.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Nel giro di un paio di settimane, la Corea del Nord ha inviato più di mille palloni aerostatici per far cadere tonnellate di rifiuti e letame nel Sud, come rappresaglia contro le campagne di propaganda sudcoreane

Da una parte, palloni aerostatici pieni di rifiuti e persino escrementi. Dall’altra, gli altoparlanti con messaggi anti regime e musica K-Pop. Il confine tra le due Coree torna caldissimo e non solo per le manovre militari, ma ancor prima per azioni a metà tra l’ampliamento della zona grigia e la propaganda. Nel giro di un paio di settimane, la Corea del Nord ha inviato più di mille palloni aerostatici per far cadere tonnellate di rifiuti e letame nel Sud, come rappresaglia contro le campagne di volantinaggio civile sudcoreane. Qualche giorno fa, Pyongyang aveva comunicato che avrebbe interrotto l’invio di palloni, ma la Corea del Sud ha sospeso l’accordo militare intercoreano del 2018, che prevedeva alcune misure per abbassare le tensioni.

In una controreplica, nel fine settimana il regime di Kim Jong-un ha ricominciato gli invii. E lo ha fatto in modo consistente. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato che il Nord ha lanciato circa 330 palloni verso il Sud da sabato sera e che circa 80 sono stati trovati in territorio sudcoreano domenica mattina.

I militari hanno detto che sabato sera i venti soffiavano verso est, il che potrebbe aver fatto sì che molti palloni galleggiassero lontano dal territorio sudcoreano. I militari del Sud hanno detto che i palloni che sono atterrati hanno lasciato cadere rifiuti, tra cui plastica e carta, ma non sono state scoperte sostanze pericolose. L’esercito, che ha mobilitato unità di pronto intervento chimico e di bonifica degli esplosivi per recuperare i palloni e i materiali nordcoreani, ha avvertito la popolazione di fare attenzione alla caduta di oggetti e di non toccare i palloni trovati a terra, ma di segnalarli alla polizia o alle autorità militari. Nei giorni precedenti molti palloni contenevano letame, mozziconi di sigarette, brandelli di stoffa, batterie esauste e carta straccia. Alcuni sono stati fatti scoppiare e sparsi su strade, aree residenziali e scuole.

Ma Seul, dopo la sospensione dell’accordo è passata al contrattacco. La decisione di cancellare le disposizioni di sei anni fa, sottoscritte nel momento di massimo dialogo tra le due parti che sfociò nei due summit tra Kim Jong-un e Donald Trump tra Vietnam e Singapore, consente alla Corea del Sud di ricominciare le esercitazioni militari a fuoco vivo e le trasmissioni di propaganda anti-nordcoreana nelle aree di confine.

Sono ripresi i lanci di palloni contenenti all’incirca 200 mila volantini con messaggi anti regime e chiavette usb contenenti musica K-Pop e serie televisive sudcoreane, i cosiddetti K-Drama ormai celebri in tutto il mondo ma che in Corea del Nord sono tutti severamente vietati. Non solo. Le autorità di Seul hanno comunicato l’immediato ritorno in funzione degli storici altoparlanti lungo il confine. Verrà trasmessa musica K-Pop ma anche e soprattutto messaggi di propaganda. Era dal gennaio 2016 che non accadeva. Allora la decisione fu presa in risposta al quarto test nucleare di Pyongyang.

Ma attenzione perché la vicenda rischia seriamente di non fermarsi qui. Diversi analisti ritengono che la reazione di Seul possa portare a delle manovre militari nordcoreane nei pressi della frontiera. D’altronde, il contesto in cui si inserisce questo nuovo incidente è parecchio teso. Lo scorso novembre la Corea del Sud aveva già sospeso una parte dell’accordo del 2018 in risposta al lancio del primo satellite spia da parte di Pyongyang. Il ritorno a manovre contrapposte militari nei pressi della zona demilitarizzata ha già avuto delle conseguenze. Nei primi giorni del 2024, sono stati sparati dei colpi di artiglieria, alcuni oltre la zona cuscinetto tracciata sul confine marittimo conteso.

Nel mirino c’era l’isola sudcoreana di Yeonpyeong, dove vivono circa duemila civili. Per la prima volta dopo diversi anni è stata ordinata l’evacuazione. In un bombardamento del 2010, sulla stessa isola rimasero uccise quattro persone.

Poche settimane dopo, Kim Jong-un ha dato un’importante svolta politica e retorica, chiedendo di emendare la costituzione per cui la Corea del Sud verrà etichettata come “nemico principale e immutabile”. Alla separazione territoriale fa seguito anche una separazione quasi identitaria, visto che con la modifica costituzionale i sudcoreani non sarebbero più chiamati compatrioti ma appunto nemici.

Secondo alcuni analisti, la svolta è di portata storica perché di fatto disconosce la storica linea della Corea del Nord, secondo cui l’obiettivo ultimo è sempre stato fin qui quello della riunificazione col Sud. Un cambio di paradigma che ha delle conseguenze non solo retoriche ma anche molto pratiche. Sono state subito chiuse e abolite tutte le agenzie che promuovono la cooperazione intercoreana e il dialogo. Come già era accaduto nel 2020 con l’ufficio di collegamento di Kaesong, Kim ha poi imposto la distruzione del monumento alla riunificazione nella capitale. Nelle scorse settimane è stato invece distrutto un segmento della ferrovia intercoreana. Sembra di più di una semplice mossa tattica o propagandistica, anche perché nel frattempo la Corea del Nord è sempre più esplicitamente alleata alla Russia. Dopo averlo incontrato a settembre nell’Estremo Oriente Russo, Kim si appresta anche a ricevere Vladimir Putin a Pyongyang nel prossimo futuro. Una visita che probabilmente porterà nuovi motivi di tensione in uno scenario già teso e nel quale è difficile immaginare come si possa ottenere una de-escalation.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

L’obiettivo di Modi per queste elezioni era stravincere. Domani i risultati ma già sembra certo il suo terzo mandato. 969 milioni di elettori avrebbero consegnato al partito BJP del Primo Ministro la vittoria con più seggi della scorsa legislatura, secondo gli exit poll

Ci siamo. Dopo un mese e mezzo di operazioni, martedì 4 giugno è il momento in cui verranno annunciati i risultati delle elezioni generali in India. Sabato 1° giugno si è svolta l’ultima delle tante sessioni di voto che si sono succedute ad aprile, uno sforzo mastodontico per un Paese da 1,4 miliardi di abitanti e 969 milioni di cittadini aventi diritto di voto. Con ogni probabilità, Narendra Modi sarà confermato primo ministro per uno storico terzo mandato, anche se durante la campagna elettorale pare siano salite le quotazioni dell’ampia coalizione di opposizione che gravita intorno al Partito del Congresso guidato da Rahul Gandhi, appartenente alla dinastia politica più nota del Paese.

Negli scorsi giorni hanno iniziato a circolare i primi exit poll. Secondo un aggregato con sei fonti diverse, la coalizione di governo guidata dal Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi sarebbe proiettata a una netta vittoria. Servono almeno 272 seggi in parlamento per formare un governo e si prevede che possano essere raggiunti tra i 355 e i 380 seggi, sopra i 353 della scorsa legislatura. Il BJP potrebbe arrivare da solo a 327 seggi mentre, secondo Reuters, il blocco di opposizione India dovrebbe ottenere tra i 125 e i 165 seggi.

Va ricordato e sottolineato che gli exit poll in India sono raramente affidabili, anche perché spesso macchiati da una netta partigianeria. Tanto che dall’opposizione sostengono di poter persino vincere. Ma se i dati fossero in qualche modo confermati si tratterebbe di una vittoria netta che consoliderebbe ulteriormente la presa del BJP. Anche se gli obiettivi annunciati alla vigilia da Modi e dai suoi alleati erano persino più ambiziosi. Il premier ultranazionalista indù ha infatti indicato in 370 seggi il target del BJP da solo e 400 seggi per la coalizione. Solo una volta, nei 77 anni di indipendenza dell’India, un partito o un’alleanza ha ottenuto più di 400 seggi: il Partito del Congresso, ora all’opposizione, nel 1984, all’indomani dell’assassinio del primo ministro Indira Gandhi.

In ogni caso, il terzo mandato di Modi sembra pressoché scontato. Di certo il BJP conquisterà i suoi Stati roccaforte, tra cui Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Uttarakhand e Himachal Pradesh. La coalizione d’opposizione dovrebbe ottenere buoni risultati negli Stati meridionali del Paese, ma la maggior parte degli exit poll suggerisce che il BJP potrebbe ottenere risultati ottimi anche lì. Sarebbe parzialmente una sorpresa, visto che si tratta di un’area del Paese tradizionalmente complessa da conquistare per il BJP.

Diversi exit poll prevedono che il partito di Modi potrebbe conquistare da due a tre seggi in Kerala, l’ultima roccaforte della sinistra indiana dove il partito di Modi non ha mai vinto. Alla portata anche da uno a tre seggi in Tamil Nadu, dove aveva subito una rara batosta alle ultime elezioni. Si tratterebbe di successi fondamentali che darebbero a Modi una nuova proiezione in aree a lui solitamente ostili. Non a caso, durante la campagna elettorale Modi ha visitato sei volte nel giro di pochi mesi il Tamil Nadu, che da solo esprime ben 39 seggi. Anche qui ha utilizzato un tema storico-culturale per attrarre consensi, riesumando una vecchia contesa territoriale con lo Sri Lanka sull’isola Katchatheevu. Una mossa ad alto contenuto strategico per erodere i consensi di cui gode nell’area il Congresso, visto che l’alleato Dravida Munnetra Kazhagam non ha mai approvato la cessione dell’isola effettuata dal partito della dinastia Gandhi.

L’obiettivo di Modi è stravincere. Modi afferma che un’altra vittoria schiacciante per l’Alleanza Nazionale Democratica, guidata dal BJP, è fondamentale per raggiungere il suo obiettivo di portare l’India a un’economia sviluppata entro il 2047, partendo da livelli di reddito medio. La quinta economia mondiale è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e Modi ha “garantito” di portarla alla terza posizione se vincesse le elezioni.

La campagna per la rielezione di Modi è stata contraddistinta dall’utilizzo dell’arma retorica del timore: lui e il BJP hanno continuamente proiettato il primo ministro come salvatore della popolazione indù contro una cospirazione dell’opposizione a favore dei musulmani, che nei comizi elettorali ha definito “infiltrati” e “quelli con più figli”. Non sorprende, visto che sin dall’inizio della sua ascesa politica ha solleticato i sentimenti ultranazionalisti indù e una volta entrato in carica ha eroso i diritti delle minoranze musulmane con mosse come la nuova legge sulla cittadinanza e la revoca dell’autonomia del Kashmir. A gennaio, Modi ha dato il via alla campagna elettorale con l’inaugurazione del tempio di Ayodhya, confermando l’ostilità verso la minoranza musulmana. Il tempio è stato infatti costruito sul terreno dove una moschea di epoca Moghul, chiamata Babri Masjid, sorgeva per secoli prima di essere demolita nel 1992 da una folla mobilitata da organizzazioni ultraindù. Negli ultimi giorni prima del voto ha anche detto che lui “è stato scelto da Dio”. E pare proprio che verrà scelto anche dagli indiani per la terza volta.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Nuove esercitazioni militari cinesi e battaglia politica per la riforma del potere legislativo. Questa volta le esercitazioni sono durate solo 2 giorni, senza missili balistici e senza portaerei, ma è stato creato un effetto di accerchiamento e il messaggio è chiaro.

Era difficile immaginare un inizio più movimentato per Lai Ching-te. Il nuovo presidente della Repubblica di Cina (Taiwan) ha dovuto far fronte nel giro di una settimana alle esercitazioni militari della Repubblica Popolare Cinese e al caos interno dovuto alla proposta di riforma del parlamento che ha portato a estese proteste per le strade di Taipei. Il suo obiettivo dichiarato, vale a dire quello di tutela dello status quo, appare dunque piu complicato da raggiungere del previsto.

A Taipei ci si aspettava una reazione da parte di Pechino al discorso di insediamento di Lai. A prescindere da quello che avrebbe detto, visto che per il Partito comunista cinese qualsiasi cosa che non sia riconoscere il principio della “unica Cina” non basta. A maggior ragione ci si aspettava però una reazione dopo che Lai ha pronunciato un discorso molto assertivo, lasciando subito capire che il suo stile di governo sarà piuttosto diverso da quello della ex leader Tsai Ing-wen.

Abbandonando molte delle cautele retoriche e lessicali della compagna di partito (ed ex rivale interna), Lai ha elaborato in maniera rilevante il concetto di sovranità e quello di indipendenza.

Vero che non si tratta di una novità, visto che tutti i presidenti hanno sempre rivendicato la sovranità di Taipei, ma rispettando almeno formalmente il perimetro della Repubblica di Cina. Lai ha invece molto taiwanesizzato l’approccio, equiparando il nome con cui Taipei è indipendente de facto (Repubblica di Cina, appunto) a quello che perseguirebbe in caso di dichiarazione di indipendenza formale (Taiwan). Di più. Non ha riaffermato la guida della costituzione nel regolare i rapporti intrastretto, una delle rassicurazioni principali che Tsai ha invece sempre fornito a Pechino.

Ed ecco allora la due giorni delle esercitazioni “Spada Congiunta 2024A”. Si tratta delle terze grandi esercitazioni intorno a Taiwan degli ultimi anni, dopo quelle di agosto 2022 dopo la visita di Nancy Pelosi e quelle di aprile 2023 in risposta al doppio scalo di Tsai negli Usa, con annesso incontro col successore di Pelosi alla presidenza della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy. Rispetto alle due precedenti, non sono stati lanciati missili balistici (come ad agosto 2022) e non è stata utilizzata una portaerei (come ad aprile 2023) e la durata è stata inferiore: due giorni invece dei tre di aprile 2023 e i dieci di agosto 2022. Ma questo non significa che la qualità delle esercitazioni sia stata minore.

Almeno su carta, è stato ricreato un effetto di accerchiamento. Navi e jet si sono mossi in cinque aree dislocate su tutti i lati dell’isola: nord, sud, ovest, est. Particolarmente critico il presidio della costa orientale, quella cioè da dove potrebbero ipoteticamente arrivare aiuti dall’esterno. L’Esercito popolare di liberazione ha dunque voluto mostrare di essere in grado di interdire azioni di attori terzi. Concetto rafforzato dalla simulazione di attacchi missilistici contro navi straniere e l’impiego della guardia costiera per la prima volta a est di Taiwan. La guardia costiera si è mossa contemporaneamente anche in corrispondenza delle isole minori Kinmen, Matsu e Wuqiu, a reiterare le sovranità su quelle acque e trasformando concettualmente lo Stretto in una sorta di mare interno.

La sensazione, confermata da diversi analisti cinesi e taiwanesi, è che sia stato testato soprattutto uno scenario ipotetico di blocco navale, quantomeno come disposizione delle forze “in campo”. Oltre al presidio totale della regione sono stati infatti condotti attacchi simulati contro obiettivi chiave, sia civili sia militari, dell’isola. Uno scenario che ben si sposa con un blocco, che avrebbe il vantaggio di colpire due gravi vulnerabilità di Taipei: la dipendenza della sua economia dalle esportazioni e la totale dipendenza delle sue riserve energetiche dall’approvvigionamento esterno.

Nel frattempo, a Taiwan si parla soprattutto delle grandi proteste di fronte al parlamento, dove venerdì si sono radunate circa 100 mila persone che si oppongono alla riforma che mira ad ampliare il potere del ramo legislativo e aumentare lo scrutinio dell’operato del governo. Una riforma voluta dall’opposizione (che in parlamento ha però la maggioranza unita) e osteggiata dal partito di governo di Lai, che prova a ricompattare il consenso rievocando le grandi proteste del 2014 del Movimento dei Girasoli, girando la questione su “resistenza all’autocrazia”.

L’opposizione sostiene invece che in passato gli stessi che oggi protestano erano a favore della riforma. Martedì è prevista la ripresa delle discussioni allo yuan legislativo, dove si temono nuove tensioni e nuovi scontri (anche fisici) come nelle scorse settimane. Di certo non mancheranno le proteste, mentre Lai deve capire come evitare che le frammentazioni interne abbiano un impatto negativo sulla sua già complicata presidenza.

E intanto a Taipei è arrivata anche la delegazione di Michael McCaul, capo della Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti Usa. Se la prima settimana di presidenza Lai è un indicatore, di fronte a Taiwan ci sono quattro anni piuttosto movimentati.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Ci siamo. Lai Ching-te ora non è solo il presidente eletto, ma il presidente in carica di Taiwan. O meglio, della Repubblica di Cina, il nome ufficiale con cui Taipei è indipendente de facto e retaggio della sconfitta dei nazionalisti di Chiang Kai-shek nella guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong.

Vincitore delle presidenziali dello scorso 13 gennaio, Lai si insedia lunedì 20 maggio, poco più di quattro mesi dopo le urne. A lasciargli il posto è Tsai Ing-wen, che ha governato per otto turbolenti anni cominciati nel 2016. Lai è stato il suo vicepresidente per il secondo mandato, cominciato nel 2020.

Si tratta della prima volta che il passaggio di consegne avviene all’interno dello stesso partito, visto che dalle prime elezioni libere del 1996 c’era sempre stata un’alternanza al massimo dopo due mandati. Ma stavolta il Partito progressista democratico (DPP) è riuscito a vincere un voto presidenziale per la terza volta consecutiva.

Non è stato solo merito di Lai, visto che una buona parte del suo successo si deve alla divisione dell’opposizione in due diverse candidature tra Kuomintang (KMT, lo stesso partito che ha governato ininterrottamente fino al 2000 grazie anche alla legge marziale rimasta in vigore fino al 1987) e il Taiwan People’s Party dell’ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je. Ma la vittoria di Lai non è stata una passeggiata, visto che il DPP ha perso circa cinque milioni di voti rispetto alle elezioni del 2020. E, soprattutto, ha perso la maggioranza parlamentare. Allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taiwan, ha infatti un seggio in meno del KMT.

Lai ha di fronte a sé una lunga lista di delicate sfide per il suo mandato di quattro anni. La prima e più complicata, ovviamente, è la gestione delle relazioni intrastretto con la Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi otto anni, i rapporti sono precipitati.

Dopo la vittoria di Tsai, qualsiasi dialogo politico tra governi è stato interrotto, mentre Pechino ha aumentato la pressione militare e diplomatica per ridurre lo spazio di manovra di Taipei. Il motivo originario è rappresentato da due posizioni inconciliabili. Il Partito comunista cinese (PCC) si dice pronto al dialogo solo col rispetto del “consenso del 1992”, un accordo raggiunto tra le due sponde che riconosce l’esistenza di una “unica Cina”.

L’interpretazione che PCC e KMT danno a quell’accordo è diversa: il primo ritiene che sia la de facto accettazione da parte di Taiwan di far parte del territorio della Cina, dunque della Repubblica Popolare che è quella riconosciuta da quasi la totalità dei governi nel mondo. Il secondo aggiunge invece una coda alla formula “unica Cina”, vale a dire “diverse interpretazioni”. Lasciando dunque aperta la possibilità di una coesistenza, seppure temporanea, di due diverse Cine. Un concetto che non lascia in ogni caso spazio a una indipendenza formale di Taiwan.

Il DPP non riconosce invece il “consenso del 1992” e si dice pronto al dialogo, qualora il PCC non ponga precondizioni e riconosca che Pechino e Taipei sono due entità separate e non interdipendenti l’una con l’altra. Posizioni inconciliabili, anche perché l’obiettivo originario del DPP era il raggiungimento di un’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan.

Il primo presidente del partito, Chen Shui-bian (2000-2008) ha provato a istituire un referendum, senza riuscirci. E la sua capacità di cambiare la costituzione è stata quasi del tutto assente, visto che ha governato per due mandati con il suo partito in minoranza allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taipei.