Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.

Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

204 sì. Poco prima delle 17 di sabato 14 dicembre, diventa ufficiale: la mozione di impeachment contro Yoon Suk-yeol è stata approvata. Yoon diventa così il terzo presidente della Corea del Sud a finire in stato d’accusa, 11 giorni dopo aver imposto la tredicesima legge marziale della storia del Paese asiatico, la prima da quando è una democrazia. È stato dunque ribaltato l’esito del voto sulla prima mozione di sabato 7 dicembre. In quell’occasione, il Partito del Potere Popolare (PPP) aveva deciso di boicottare il voto contro il suo presidente conservatore. All’opposizione guidata dal Partito Democratico (PD), servivano infatti almeno otto voti della forza di governo per far approvare l’impeachment, per cui sono necessari almeno i due terzi dei voti sui 300 seggi dell’Assemblea nazionale. Nel secondo voto ne sono arrivati 12, con 85 esponenti del PPP che hanno invece votato contro l’impeachment di Yoon. Il cambio di linea sembrava difficilmente pronosticabile, almeno fino a qualche giorno fa. Il leader di partito Han Dong-hoon e il premier Han Duck-soo avevano infatti pensato a una via d’uscita per il blocco conservatore e lo stesso Yoon: una sorta di commissariamento dell’amministrazione, con poteri informalmente trasferiti ai due Han e tabella di marcia verso le dimissioni e un’uscita ordinata, che lasciava intravedere qualche possibile tutela a beneficio del presidente.

Ma Yoon ha respinto l’ipotesi. In un discorso alla nazione, giovedì 12 dicembre ha rigettato lo scenario delle dimissioni e ha promesso di “lottare fino alla fine”, rivendicando peraltro come un “legittimo atto di governo” l’imposizione della legge marziale, resasi a suo dire necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni democratiche di fronte al “sabotaggio” dell’opposizione parlamentare. Insomma, nessun cedimento e nessuna scusa, ma un muro contro muro. Il PPP è stato costretto a modificare approccio, nonostante i grandi svantaggi strategici. Il leader dell’opposizione, Lee Jae-myung del PD, è infatti in attesa di un processo d’appello che potrebbe confermare la sua condanna per dichiarazioni false in occasione della campagna elettorale del 2022. In caso di condanna, Lee sarebbe escluso delle prossime presidenziali. Per questo al PPP serviva prendere tempo, lasciando inoltre libera la Corte costituzionale di prendersi in carico le vicende giudiziarie riguardanti Lee, piuttosto che la procedura di impeachment di Yoon. E invece ora i giudici dovranno concentrarsi proprio sul dossier riguardante la destituzione del presidente.

Dopo il voto di sabato, Yoon è stato immediatamente sospeso dall’incarico e privato dei suoi poteri, trasferiti al premier e ora presidente ad interim Han. Si attende ora la Corte costituzionale, chiamata a confermare o respingere la destituzione di Yoon entro 180 giorni. Affinché la Corte possa confermare l’impeachment, sei dei suoi nove giudici dovranno votare a favore della mozione. Per avere una sentenza ci vorrà un massimo di 180 giorni. Nel 2017 ci vollero in realtà tre mesi per confermare l’impeachment dell’allora presidente Park Geun-hye, rimossa per uno scandalo di corruzione, ma stavolta l’attesa potrebbe essere più lunga visto che l’Assemblea nazionale deve ancora nominare i sostituti di tre giudici. Qualora la Corte costituzionale confermasse l’impeachment, ci sarebbero nuove elezioni presidenziali entro 60 giorni dalla sentenza. Si può dunque immaginare che la Corea del Sud potrebbe essere chiamata a scegliere un nuovo presidente tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo. Nel frattempo, si stringe sempre il cerchio della giustizia. Yoon è indagato per insurrezione e abuso di potere: il suo passaporto è stato confiscato e le autorità hanno cercato già in due occasioni di perquisire i suoi uffici. L’ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, fedelissimo di Yoon, ha tentato il suicidio in carcere dove si trova con l’accusa di tradimento. Sono emerse presunte prove sul fatto che sarebbe stato predisposto già a novembre un piano per imporre la legge marziale, con l’ipotesi di una crisi indotta con la Corea del Nord attraverso l’invio di droni militari oltreconfine.

Sul piano interno, si tratterebbe dell’epilogo auspicato dalla maggioranza, come dimostrano le enormi manifestazioni di protesta anti Yoon, mai interrotte dopo la legge marziale del 3 dicembre. Ma la realtà è che la Corea del Sud, dopo aver salvato il proprio sistema democratico, entra in una fase di grande incertezza. Le conseguenze possono essere notevoli anche sul piano internazionale. Negli ultimi anni, Seul aveva rafforzato l’alleanza con gli Stati Uniti e rilanciato quella col Giappone, adottando una linea dura con la Corea del Nord e aprendo all’invio di armi in Ucraina dopo l’accordo militare sottoscritto da Kim Jong-un e Vladimir Putin. Lee, che in caso di elezioni sarebbe il grande favorito, propone invece il tentativo di riaprire il dialogo con Pyongyang, mette in discussione il disgelo con Tokyo e si posiziona in modo più conciliante nei confronti della Cina. Forse non a caso, subito dopo la conferma dell’impeachment di Yoon, alti diplomatici sudcoreani hanno incontrato gli ambasciatori di Cina, Stati Uniti e Giappone, per evidenziare la determinazione di Seul a mantenere la postura internazionale di questi anni e rafforzare i legami con partner e alleati. Almeno per ora.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

È stata incredibile la settimana vissuta a Seul e dintorni: il presidente Yoon Suk-yeol che dichiara la legge marziale, l’esercito che prende d’assalto l’Assemblea nazionale mentre i parlamentari votano la richiesta di revoca, il voto senza quorum sulla procedura di impeachment, le immense proteste che stanno riempiendo le strade della capitale, il commissariamento del leader da parte del partito di governo, in quello che l’opposizione definisce un secondo tentativo di golpe. E la sensazione, o meglio la certezza, è che si sia solamente all’inizio.

Tutto comincia martedì 3 dicembre, poco prima delle dieci e mezza di sera, quando Yoon convoca un’improvvisa conferenza stampa. Nel suo discorso, attacca i tentativi dell’opposizione di “minare” il suo governo, prima di dichiarare che stava dichiarando la legge marziale per “schiacciare le forze anti statali che stanno creando scompiglio”. Una decisione, dice, obbligata per “proteggere il Paese dalle forze comuniste nordcoreane”. In realtà, la mossa non è legata al rischio di un attacco imminente del regime di Kim Jong-un, ma a ragioni interne. Secondo il presidente conservatore, l’opposizione “ha paralizzato il governo” trasformando il parlamento “in un rifugio per criminali che cercano di paralizzare il sistema amministrativo-giudiziario e di rovesciare il nostro ordine democratico liberale”. A partire dalle 11 di martedì sera, era entrato in vigore un decreto che predisponeva la creazione di un comando militare preposto a mettere in atto la legge marziale. Fuorilegge qualsiasi attività politica, comprese quelle dell’Assemblea nazionale e ogni forma di protesta o assembramento. Media ed editori vengono posti sotto controllo, mentre si prevede la possibilità di procedere ad arresti anche senza mandato. In tanti pensano addirittura a un deepfake, ipotesi non così remota in un paese dove i veleni politici hanno raggiunto un apice assai pericoloso. E invece è tutto vero. I sudcoreani lo capiscono quando vedono in tv gli elicotteri sopra l’Assemblea nazionale, coi blindati dell’esercito all’esterno. Immagini che evocano inevitabilmente i tempi bui della dittatura e delle 12 leggi marziali del passato, di cui l’ultima imposta nel 1980 portò a conseguenze sanguinose.

Opposizione politica e società civile non restano però a guardare. Il Partito Democratico di Lee Jae-myung, che ha un’ampia maggioranza parlamentare dopo aver stravinto le elezioni legislative dello scorso aprile, riesce a votare verso l’una di notte un provvedimento di richiesta di revoca della legge marziale. I 190 deputati presenti sono costretti a votare asserragliati dentro l’aula, mentre oltre 200 militari fanno irruzione nell’edificio. All’esterno, migliaia di persone protestano contro la legge marziale e cercano di impedire ai soldati di entrare. Alla fine, la richiesta di revoca passa e i militari lasciano lentamente il parlamento. Verso le quattro e trenta del mattino, Yoon esegue la richiesta del parlamento.

La cronaca di una notte folle non basta, però, a raccontare quanto sta accadendo e quanto potrebbe accadere in Corea del Sud. Da mercoledì scorso, il Paese è in subbuglio. Le proteste si susseguono tutti i giorni, con i sindacati (elemento centrale della democratizzazione coreana) che hanno dichiarato uno sciopero generale a oltranza fino a quando Yoon non si dimetterà o non verrà rimosso. A livello politico, nonostante abbia subito criticato la legge marziale e abbia chiesto al presidente di farsi da parte, il Partito del Potere Popolare di Yoon ha scelto di boicottare il voto sull’impeachment di sabato sera. L’opposizione aveva bisogno di otto dissidenti nella forza di maggioranza per ottenere la rimozione immediata del presidente, ma solo in tre sono rimasti in aula a votare. Non sufficienti per raggiungere il quorum.

Lee ha già annunciato una seconda procedura di impeachment, che approderà in parlamento mercoledì 11 dicembre per essere poi votata tra il 13 e il 14 dicembre. Ma il rischio è di un muro contro muro totale, assai pericoloso. Questo perché il partito di governo ha scelto di compattare le sue fila con un originale commissariamento di Yoon. In una controversa conferenza stampa domenicale, il premier Han Duck-soo e il leader del partito di governo Han Dong-hoon hanno infatti annunciato di averlo messo sotto tutela. “Non prenderà più parte agli affari di stato, politica estera inclusa”, ha detto il premier, che ha prospettato un’uscita di scena ordinata per Yoon, senza però specificare le tempistiche delle sue dimissioni. La mossa era forse volta a tranquillizzare chi teme un’ipotetica seconda legge marziale di Yoon, ma in realtà ha fatto arrabbiare quasi tutti. L’opposizione sostiene che si tratti di un secondo golpe, visto che non esistono norme costituzionali che prevedono il passaggio dei poteri presidenziali a un leader di partito. E le proteste proseguono. Resta anche poco chiaro capire chi gestisce i rapporti diplomatici e chi controlla davvero l’esercito, visto che per costituzione è il presidente l’unico capo delle forze armate. La maggioranza vuole evitare elezioni immediate, dove la débacle sarebbe praticamente una certezza, e ha già dato segnali di voler provare un dialogo con l’opposizione, proponendo delle riforme costituzionali basate sulla riduzione del mandato presidenziale a quattro anni invece di cinque, consentendo però un secondo mandato. Difficile però immaginare che questo funzioni. La pressione dell’opposizione e di una società civile infuriata per la legge marziale è destinata ad aumentare.

Nel frattempo, la giustizia inizia a fare il suo corso. Già finito in manette Kim Yong-hyun, il ministro della Difesa che avrebbe suggerito di imporre la legge marziale a Yoon, di cui è grande amico sin dai tempi in cui erano compagni di liceo. Kim avrebbe anche ordinato l’arresto dei leader dell’opposizione. Nei giorni scorsi gli era stato già confiscato il passaporto, dopo che era circolata la voce di un suo piano di fuga in Giappone. Emerge tra l’altro l’ipotesi che fosse allo studio un piano per alimentare una crisi militare con la Corea del Nord per avere la scusa di sospendere la democrazia. Si è invece dimesso il ministro dell’Interno, Lee Sang-min, su cui era stata aperta un’ulteriore procedura di destituzione. Ma il cerchio rischia di chiudersi anche intorno a Yoon. Sul piano giudiziario, gli inquirenti hanno annunciato un’indagine a suo carico con le accuse di insurrezione e abuso di potere.

Attenzione anche alle conseguenze internazionali. Vista la grande debolezza sul fronte interno, Yoon si era molto concentrato sul rafforzare la presenza di Seul sulla scena internazionale. Ha rafforzato l’alleanza con gli americani, visitando a più riprese gli Stati Uniti e cantando anche “American Pie” durante la visita di Stato alla Casa Bianca. Ha sottoscritto uno storico documento di partnership con la Nato e ha riavviato i rapporti col Giappone, ottenendo il disgelo anche a costo di cancellare le richieste di risarcimento per gli abusi del periodo della dominazione coloniale. Ha adottato una linea da “occhio per occhio” con Pyongyang, in cui ha sempre provato a rispondere colpo su colpo alle mosse e provocazioni di Kim. Infine, si è decisamente schierato contro la Russia sulla guerra in Ucraina e proprio nei giorni scorsi ha aperto per la prima volta all’invio di armi a Kiev, dopo aver ricevuto il ministro della Difesa di Volodymyr Zelensky. Tutti elementi che hanno peggiorato i rapporti della Corea del Sud con la Cina e che hanno prodotto forti critiche dell’opposizione. Yoon è stato accusato di essere un “servo dei giapponesi” e di rischiare di trascinare il Paese in guerra.

Il caos improvviso rischia di lasciare Washington con un fondamentale alleato distratto. E soprattutto rischia di lasciare Seul esposta a eventuali mosse rivali, dopo che la Corea del Nord ha siglato con la Russia un trattato di mutua difesa che Pyongyang ha comunicato essere entrato in vigore il 4 dicembre. Esattamente nelle ore in cui Seul era ancora sotto choc per quella legge marziale che ha riaperto le ferite del suo passato, aprendo incognite sul suo futuro.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

2 dicembre 2016. Donald Trump accetta la telefonata di Tsai Ing-wen. Il presidente eletto degli Stati Uniti, meno di 50 giorni prima dell’ingresso alla Casa Bianca, riceve le congratulazioni della presidente taiwanese. È il colloquio ufficiale più alto in grado da quando i rapporti bilaterali tra Washington e Taipei sono stati recisi, vale a dire nel 1979.

L’episodio inquieta la Cina, che da lì in avanti alza le pressioni sull’isola che continua a rivendicare come parte del suo territorio. È forse quello il momento che mette in moto una serie di processi che si vedono ancora oggi, acuiti dalle rispettive manovre per testare le cosiddette linee rosse di tutte e tre le parti. Gli Stati Uniti non vendono solo armi, iniziano a mandarle. Eliminano le restrizioni autoimposte nelle relazioni con ufficiali taiwanesi e svolgono una serie di visite di alto livello, su tutte quella dell’allora presidente della Camera del Rappresentanti, Nancy Pelosi, che nell’agosto 2022 si presenta a Taipei.

La Cina non esercita solo la tradizionale coercizione diplomatica sui Paesi che continuano a intrattenere rapporti diplomatici con Taipei, ma inizia ad affilare il proprio arsenale normativo e militare, conducendo sempre più frequenti esercitazioni sullo Stretto. E poi Taiwan, che dopo l’approccio moderato di Tsai passa a una postura più assertiva su sovranità e identità con il presidente Lai Ching-te, entrato in carica lo scorso maggio. Tutte e tre le parti, insomma, sembrano in parte impegnate a erodere l’ambiguità strategica che ha consentito il mantenimento dello status quo finora.

2 dicembre 2024. Otto anni dopo quella telefonata, Trump è ancora una volta il presidente eletto. E Lai si trova alle Hawaii nel suo primo passaggio in territorio statunitense da quando è il leader. Ancora una volta, sembra di trovarsi all’alba di un potenziale nuovo cambio di passo sugli equilibri del luogo su cui si concentrano le attenzioni delle due più grandi potenze di questo inizio di terzo millennio. Già dalla scorsa estate si era iniziato a parlare di un possibile “transito”, così come vengono etichettate queste visite che gli Stati Uniti definiscono “non ufficiali” per restare dentro un perimetro diplomatico consueto. D’altronde, non si tratta di un episodio così inusuale. Nei suoi otto anni da presidente, Tsai ha compiuto nove “transiti” su territorio statunitense, sempre durante delle visite ad alcuni dei 12 alleati diplomatici rimasti in giro per il mondo, concentrati soprattutto tra America latina e Pacifico meridionale. Il numero avrebbe potuto essere anche più alto, se non ci fosse stata la pandemia. L’ultima volta, Tsai è stata alle Hawaii nel 2019, mentre a Guam era stata nel 2017. Lai effettuerà invece un doppio transito in entrambi i territori sotto amministrazione americana. Quasi 48 ore alle Hawaii, prima di arrivare alle Isole Marshall il 3 dicembre e passare a Tuvalu il 4 dicembre. Previsto poi un passaggio a Guam il 5 dicembre, prima dell’ultima tappa del viaggio a Palau.

Lai aveva fretta di effettuare questo viaggio, per non terminare il 2024 (primo anno da presidente) senza visite internazionali. Secondo quanto risulta, Washington avrebbe indicato a Lai che l’unica opzione erano le isole del Pacifico e non una tappa sul “continente”. Andare alle Hawaii è considerato meno sensibile di una visita sul “continente”, anche se a Honolulu e dintorni c’è anche la sede del comando Indo-Pacifico dell’esercito statunitense. Sulle tempistiche, però, ha alla fine avuto ragione Lai. L’indicazione iniziale era quella di un viaggio a metà gennaio, in occasione dell’insediamento del presidente di Palau, evento che offriva una “scusa” di agenda diplomatica più concreta. Ma Lai non voleva sforare al 2025, soprattutto ai giorni immediatamente precedenti all’insediamento di Trump, quando presumibilmente tutte le attenzioni sarebbero state sulla Casa Bianca.

C’è anche una logica interna. Per la prima volta, un presidente taiwanese ha un predecessore dello stesso partito, di cui dunque non può squalificare o criticare le mosse o i viaggi internazionali. Nonostante siano entrambi esponenti del Partito progressista democratico (DPP), non è un mistero che in passato Lai e Tsai non si siano per niente amati. La ex presidente è molto attiva, grazie anche all’assenza di incarichi ufficiali che le rende più semplice ottenere il via libera dei Paesi ospitanti. Tsai è reduce da due viaggi in Europa e in Canada e prossima a una nuova visita negli Stati Uniti. Lai aveva bisogno di fare a sua volta qualcosa.

In passato, la Cina ha sempre condannato i transiti dei presidenti taiwanesi. Celeberrimo il caso delle esercitazioni e lancio di missili che diedero vita alla terza crisi sullo Stretto del 1995-1996, dopo che gli Usa accolsero il primo presidente democraticamente eletto a Taiwan, Lee Teng-hui. Più di recente, sono state inviate invece ampie esercitazioni militari nell’aprile 2023, dopo l’ultimo passaggio negli Usa di Tsai. Si trattava però di un caso particolare. Arrivava infatti dopo il “nuovo status quo” creato dalla visita di Pelosi. E, soprattutto, nel suo doppio transito Tsai ha anche incontrato proprio il successore di Pelosi, Kevin McCarthy. Resta da capire in questo caso quale sarà l’agenda di Lai e chi andrà a incontrarlo.

Nel 2019, Tsai alle Hawaii era stata ricevuta da un alto ufficiale dell’esercito americano e aveva visitato l’agenzia di gestione delle emergenze e il centro di risposta ai disastri. Le voci di colloqui al comando dell’Indo-Pacifico non sono mai state ufficializzate. Da vedere se questo accadrà invece con Lai, che potrebbe anche annunciare l’intenzione di acquistare un vasto pacchetto di armi nei prossimi mesi. Mossa che sarebbe finalizzata all’alba del secondo mandato di Trump, proprio per ingraziarsi il tycoon che ha più volte criticato Taipei, chiedendo un aumento delle spese di difesa.

Ma la sensazione è che la Cina risponderà in ogni caso. Da quando si è insediato Lai, il Partito comunista ha comunicato più volte il suo malcontento per Lai, definito un “secessionista radicale”. Assai rilevante che, durante l’ultimo recente incontro a Lima con Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping abbia menzionato esplicitamente Lai. Circostanza assai inusuale. Motivo? Pechino vuole incanalare la responsabilità di tutte le tensioni sul leader taiwanese, personalizzando dunque i problemi esistenti. La logica è doppia. Sul piano interno, si vuole segnalare che la “riunificazione pacifica” è un obiettivo ancora possibile, intralciato al momento da un singolo e dal suo partito piuttosto che da tutta la società taiwanese. Sul piano internazionale, serve invece a giustificare eventuali azioni coercitive. Difficile dunque attendersi un trattamento da “business as usual” per il doppio transito di Lai.

È ritenuto probabile che Pechino dia il via a un nuovo round di esercitazioni militari, dopo il rientro di Lai a Taipei, previsto per il 6 dicembre. Sarebbero le terze manovre nel giro di sette mesi, dopo quelle di maggio in reazione al discorso di insediamento di Lai e quelle di ottobre in risposta al primo discorso in occasione della festa nazionale della Repubblica di Cina. Mentre nei due casi precedenti le logiche erano quasi esclusivamente interne e intrastretto, stavolta le possibili esercitazioni “Spada Congiunta 2024 C” avrebbero come destinatario anche gli Stati Uniti. E in particolare Trump, con la Cina che marcherebbe ancora una volta il territorio prima del suo insediamento per rendere chiaro che su Taiwan non è possibile negoziare.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

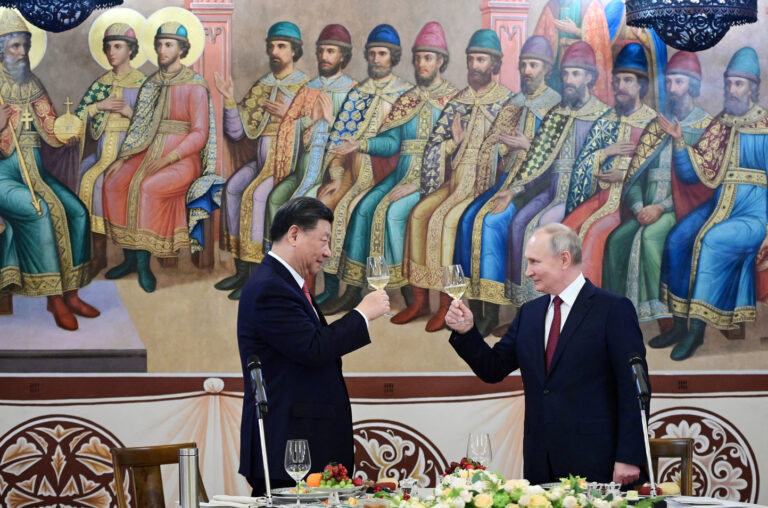

Se c’erano ancora dei dubbi, ora davvero il fronte europeo e quello asiatico sembrano connessi come mai prima. Non solo migliaia di soldati della Corea del Nord sono già impegnati nei combattimenti al fianco della Russia nella guerra in Ucraina. Ora, Mosca inizia a contraccambiare il “favore” di Pyongyang inviando nel Paese asiatico missili antiaerei e attrezzature di difesa aerea.

Lo ha detto esplicitamente, ed è la prima volta, il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Shin Won-sik. Vladimir Putin starebbe dunque garantendo a Kim Jong-un sostegno economico e tecnologia militare in cambio di truppe, razzi e munizioni di artiglieria. D’altronde, proprio nelle scorse settimane è stato ratificato l’accordo di mutua difesa siglato dal presidente russo e dal leader supremo nordcoreano lo scorso giugno, durante la storica visita del capo del Cremlino in Corea del Nord.

L’agenzia di intelligence ha affermato che Pyongyang ha inviato più di 13 mila container di artiglieria, missili e altre armi convenzionali in Russia dall’agosto 2023. Un modo anche per testare armi e uomini in combattimento, in vista di possibili conflitti in Asia orientale. L’intelligence della Corea del Sud ritiene che le truppe dispiegate in Russia siano state assegnate a una brigata aviotrasportata e a un corpo di marina a terra, e che alcuni dei soldati siano già entrati in combattimento.

Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui ha recentemente visitato Mosca e ha dichiarato che il suo Paese “resterà fermamente al fianco dei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria”. Nei giorni scorsi c’è stata invece una delegazione russa a Pyongyang, guidata dal ministro delle Risorse naturali. Visita culminata con la firma di un protocollo che prevede un rafforzamento della cooperazione in materia commerciale, tecnologica e turistica.

Il tutto accade in un momento davvero delicato per gli equilibri nella penisola coreana. I territori all’interno della zona demilitarizzata sarebbero anche stati spianati, una possibile violazione della tregua sottoscritta nel 1953 al termine della guerra di Corea. Il conflitto è stato sospeso ma ufficialmente non si è peraltro mai davvero concluso, visto che non è stato sottoscritto alcun accordo di pace. Il fragile status quo si è fin qui retto sulla costituzione di questa zona demilitarizzata, quattro chilometri da una e dall’altra parte in cui non sono consentite installazioni militari e i movimenti sono ampiamente controllati. Per sfociare in una zona di controllo congiunto, il gruppo di casette presidiato da truppe di una e dell’altra parte dove si sono tenuti i vari vertici tra le due Coree.

Poche settimane fa, Kim ha fatto esplodere le strade di collegamento intercoreano. Nonostante fossero inutilizzate da tempo, il messaggio è di una totale indisponibilità al dialogo con Seul. Dopo di che, è stata emendata la costituzione in modo da rinnegare lo storico obiettivo della riunificazione e identificare la Corea del Sud come un “Paese straniero e ostile”. Più di recente, il leader supremo si è fatto ritrarre durante un’ispezione al lancio dei nuovi droni suicidi. Il timore concreto è che l’asse con Mosca possa portare Kim a compiere mosse anche più audaci.

Attenzione però alla variante Trump. Durante il suo primo mandato, il presidente eletto degli Stati Uniti fu protagonista di due vertici con Kim, tra Singapore e Hanoi (Vietnam). Per poi andarlo anche a incontrare lungo la zona demilitarizzata il 30 giugno 2019. Da lì, la situazione è precipitata e le tensioni sono aumentate a dismisura. Con una delle nomine annunciate nei giorni scorsi, Trump pare segnalare l’interesse a riaprire il dialogo con Pyongyang. Il nome è quello di Alex Wong, scelto come vice consigliere principale per la sicurezza nazionale. Si tratta dell’uomo chiave delle comunicazioni tra la Casa Bianca e il leader supremo nordcoreano durante il primo mandato del tycoon. “Come vice rappresentante speciale per la Corea del Nord, ha aiutato a negoziare i miei vertici con il leader nordcoreano, Kim Jong-un”, ha detto Trump annunciando la nomina di Wong. Secondo quanto scrivono i media della Corea del Sud, che seguono ovviamente con grande attenzione, la scelta di Wong da parte di Trump per il posto alla Casa Bianca è di buon auspicio per la ripresa della diplomazia con il Nord. Anche se nei giorni scorsi Kim ha alzato il volume della sua retorica. “Mai prima d’ora le parti in conflitto nella penisola coreana hanno affrontato un confronto così pericoloso e acuto che potrebbe degenerare nella più distruttiva guerra termonucleare”, ha detto il leader supremo parlando a una conferenza di comandanti di battaglione e alti ufficiali dell’esercito, definendo l’ostilità degli Stati Uniti come “immutabile”.

Potrebbe anche essere un modo per migliorare la propria posizione negoziale. Di certo, se il dialogo dovesse riaprirsi, lo farebbe in un mondo completamente diverso da quello del 2019. Un mondo in cui dietro la Corea del Nord si staglia piuttosto chiaramente anche la sagoma della Russia.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

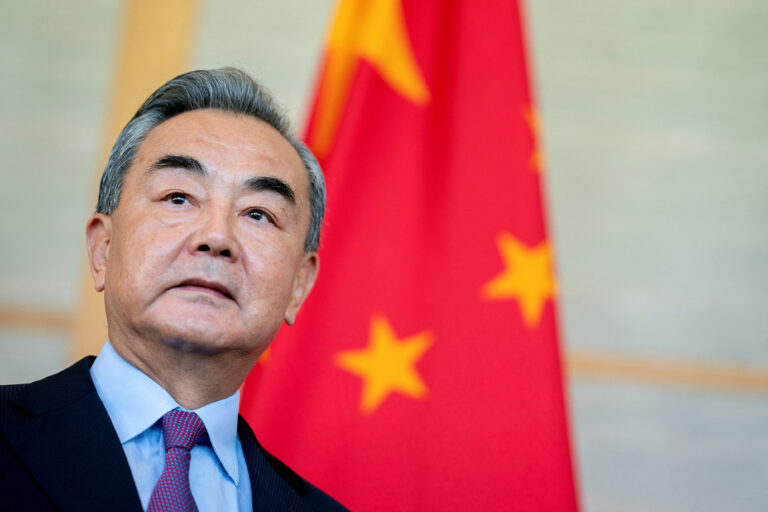

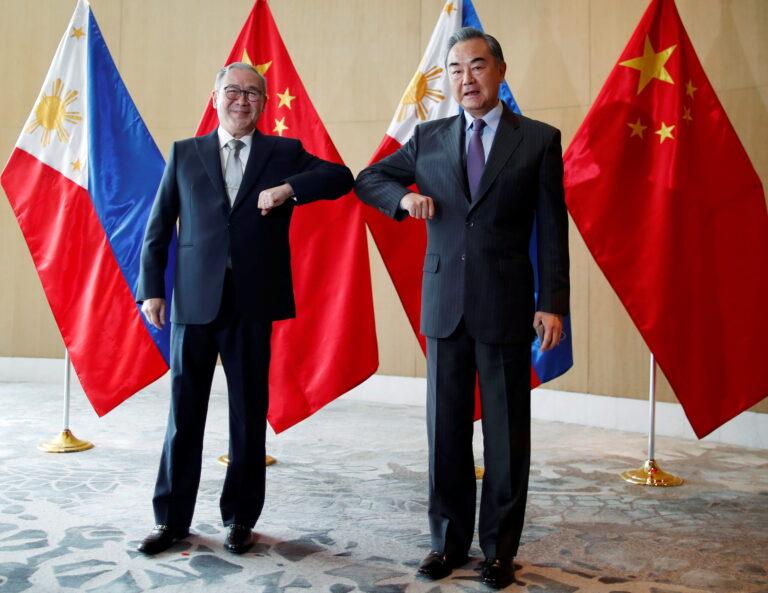

“Il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti, l’unilateralismo e il protezionismo si stanno diffondendo, la frammentazione dell’economia mondiale si è intensificata. Ostacolare la cooperazione economica con vari pretesti, insistendo sull’isolamento del mondo interdipendente, sta invertendo il corso della storia”.

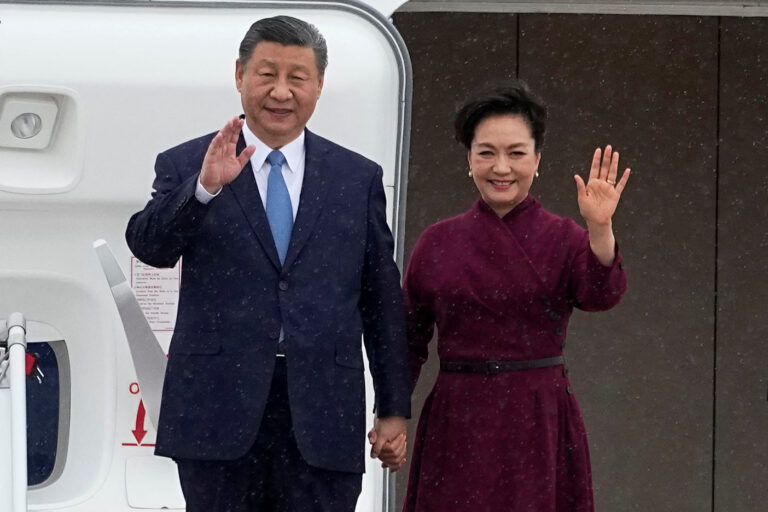

È il passaggio più accorato del discorso di Xi Jinping al ceo summit dell’Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) di Lima. Il presidente cinese è arrivato in Perù pochi giorni dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Stati Uniti. Non è un caso che Xi stia dando grande importanza alla sua visita in Sudamerica, che comprende anche una visita di Stato sia in Perù sia in Brasile, dove partecipa al vertice del G20 ospitato da Lula.

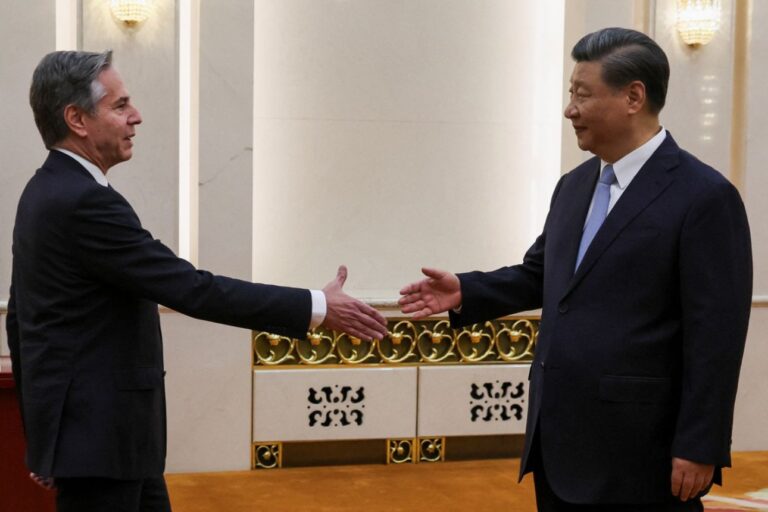

Proprio mentre Trump è pronto a rilanciare dazi e protezionismo, la Cina si racconta dunque come baluardo del libero commercio, potenza responsabile di fronte alle incognite e potenziali instabilità del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. All’Apec, come da tradizione, si è concentrato sul lato economico e commerciale. Xi ha elencato una serie di misure recenti adottate dal governo cinese per attrarre investimenti esteri, tra cui l’aumento del numero di industrie cinesi che possono ricevere investimenti esteri, nonché l’esenzione unilaterale dal visto per gli stranieri che visitano il gigante asiatico.

“La Cina attuerà politiche di apertura più indipendenti e unilaterali, espanderà la rete di zone di libero scambio di alto livello di fronte al mondo e aprirà ancora di più la porta verso la Cina”, ha affermato il leader cinese.

Non a caso, Xi e la presidente peruviana Dina Boluarte hanno firmato un rafforzamento dell’accordo di libero scambio siglato già nel 2009. E, soprattutto, hanno inaugurato il mega porto di Chancay. La città, che si trova a 80 chilometri a nord di Lima, è destinata secondo i media cinesi e peruviani a diventare la “Singapore del Sudamerica”. Il nuovo scalo portuale gestirà un milione di container all’anno, dimezzando i tempi di consegna da 45 a 23 giorni sulla rotta con Shanghai. Grazie a Chancay, le navi non richiederanno più uno scalo al porto di Manzanilla in Messico o a Long Beach in California. Anche i carichi brasiliani, che a volte viaggiano verso est verso l’Asia o attraverso il Canale di Panama, potranno risparmiare almeno 10 giorni di tempo di viaggio, ha affermato Cosco. Si calcola un ulteriore risparmio del 20% sui costi logistici e la creazione di oltre ottomila posti di lavoro. La Cina è stabilmente il primo partner commerciale del Perù, rappresentando il 40% delle esportazioni del paese e il 25% delle importazioni nel 2023.

Ma il ruolo sempre più centrale giocato da Pechino in Sudamerica, tradizionalmente più vicino agli Stati Uniti, si estende a tutto il continente. “I veri amici si sentono sempre vicini, non importa la distanza che li separa”, ha scritto Xi citando un antico poema cinese in un articolo pubblicato sui media peruviani. Da quando è diventato capo di stato, Xi è stato cinque volte in America Latina e ha visitato 11 Paesi della regione. Dal 2012, anno del suo insediamento come segretario generale del Partito comunista, la Cina è il secondo partner commerciale dell’America Latina. Nel 2023, il commercio tra le due parti è cresciuto del 7,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 485,7 miliardi di dollari. Secondo un rapporto pubblicato di recente dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, quest’anno la Cina sarà il mercato di esportazione più in crescita della regione.

Anche in Brasile sono previsti diversi accordi. Il commercio bilaterale è aumentato di quasi il 10% nei primi 10 mesi del 2024. Il Brasile è stato il principale partner commerciale della Cina in America Latina per un lungo periodo di tempo, diventando il primo Paese della regione a superare i 100 miliardi di dollari di valore delle esportazioni verso la Repubblica Popolare. Il ministero degli Esteri cinese ha inviato una delegazione a Brasilia alla fine di ottobre per prepararsi alla visita di Xi. Pechino è disposta a rafforzare i suoi investimenti nel Paese, che già spaziano dall’agricoltura ai veicoli elettrici. Includono la più vasta attività di BYD nel settore dei veicoli elettrici al di fuori dell’Asia, con sede in un ex stabilimento Ford Motor nello stato di Bahia, e una partnership locale con il produttore cinese di smartphone Oppo. Il Brasile sta anche corteggiando SpaceSail, un produttore di satelliti con sede a Shanghai, per competere con il servizio Internet Starlink di Musk. Secondo i media cinesi, Pechino vede il Brasile come una base ideale per la produzione e come una porta verso altri paesi dell’America Latina con cui ha accordi di libero scambio.

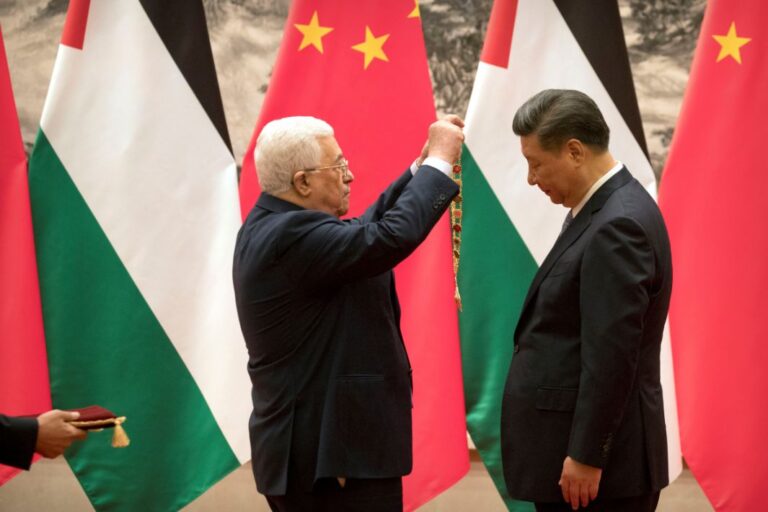

Ma attenzione, perché dal Brasile ci si possono aspettare passaggi più puramente politici, con Xi che spingerà senz’altro la sua posizione a favore del negoziato sulla guerra in Ucraina, grazie anche alla sponda di Lula. Il presidente cinese ne approfitterà per chiedere anche il cessate il fuoco immediato a Gaza, con l’attuazione della soluzione dei due Stati per la Palestina. La sfida retorica e strategica con il Trump 2.0 è appena cominciata.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Donald Trump, dunque. Sarà di nuovo lui l’inquilino della Casa Bianca, a partire dal prossimo gennaio. L’Asia inizia a studiare le possibili conseguenze del ritorno del tycoon come presidente degli Stati Uniti dopo le elezioni vinte la scorsa settimana. Di certo, non ci sarà la continuità con Joe Biden che avrebbe invece garantito Kamala Harris. Ma è da capire il grado della potenziale discontinuità.

Nel frattempo, arriva un segnale molto rilevante sul fronte delle nomine. In un post sui social media, Trump ha fatto sapere che non inviterà l’ex ambasciatrice Nikki Haley, né l’ex segretario di Stato Mike Pompeo. “Ho molto apprezzato e gradito lavorare con loro in precedenza e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”, ha aggiunto, dandogli di fatto il benservito. Si trattava di due nomi molto quotati. Pompeo sembrava il favorito per andare a dirigere il Pentagono in veste di segretario della Difesa. Un ruolo assai delicato e che secondo diversi analisti cinesi avrebbe potuto portare a un netto aumento delle tensioni tra le due potenze. Pompeo è infatti noto per le sue posizioni molto ostili nei confronti di Pechino e assai favorevoli nei confronti di Taiwan, così come Haley. L’ex segretario di Stato ha visitato due volte Taipei negli scorsi anni, chiedendo persino all’amministrazione Biden di riconoscere la sovranità della Repubblica di Cina, nome ufficiale con cui Taiwan è indipendente de facto. Anche Haley ha visitato più volte Taipei, attaccando a più riprese la Cina con una retorica molto colorita.

L’esclusione di questi due nomi dà un segnale rilevante, anche se va considerato che entrambi sono entrati in rotta di collisione con Trump in passato, soprattutto Haley. Dunque, la loro esclusione potrebbe dipendere più da logiche interne che esterne. Nonostante questo, Pechino interpreta la loro assenza come un problema in meno nel riaprire il dialogo con la nuova amministrazione. Attenzione, però, perché potrebbero comunque entrare figure note per la loro ostilità al Partito comunista, come Tom Cotton o Marco Rubio.

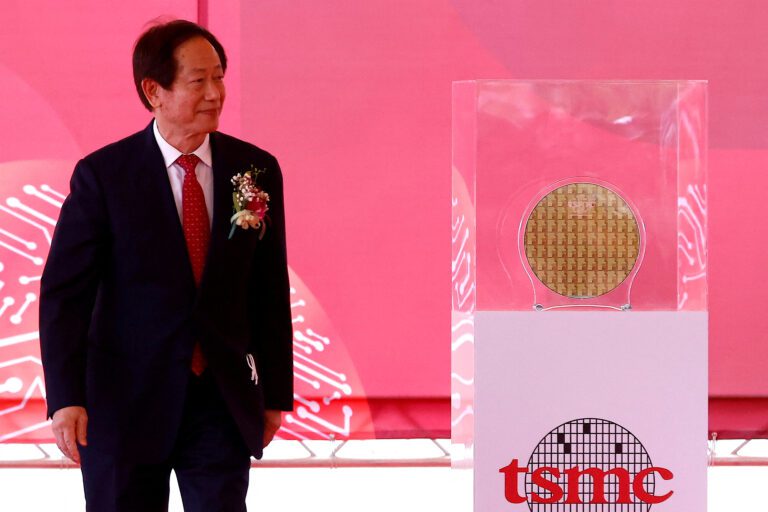

In realtà, al momento la preoccupazione numero uno nei rapporti è il commercio. Il presidente eletto ha proposto una tariffa del 60% su tutte le importazioni statunitensi dalla Cina. Se dovesse mantenere queste promesse, ciò ridurrebbe in modo significativo la competitività dei prodotti cinesi, pesando sulle esportazioni e sulla crescita economica di Pechino. Se Robert Lighthizer, rappresentante del commercio americano nel primo mandato di Trump e grande sostenitore dei dazi, dovesse tornare come sembra, la Cina potrebbe interpretarla come una volontà di disaccoppiamento. È probabile che l’amministrazione Trump separi ulteriormente i settori high-tech, puntando in particolare a nuove restrizioni sui semiconduttori, sulla tecnologia quantistica e sull’intelligenza artificiale. Secondo Caixin, le sanzioni potrebbero estendersi ad altre forme di produzione avanzata e alla tecnologia biomedica. Questa volta ci si aspetta una Cina in grado di reagire diversamente all’ipotetico muro contro muro, ben più aggressivamente del passato, usando anche diverse leve come: vendita dei titoli del Tesoro americano, svalutazione yuan, blocco delle terre rare e risorse cruciali a tecnologia e industria verde.

Ma c’è anche chi crede che Trump, la cui amministrazione ha negoziato la prima fase dell’accordo commerciale sino-statunitense, potrebbe anche continuare a spingere per accordi economici e commerciali nel suo secondo mandato, anche sugli investimenti. Potrebbe dare ordine alla sua amministrazione entrante di avviare nuovi negoziati con la Cina sulle politiche di sovvenzione, sui problemi di sovraccapacità e sugli squilibri commerciali. E potrebbe condurre negoziati per accordi commerciali di seconda o terza fase sulla base della prima.

Come ha scritto Wang Huyiao, presidente del think tank non governativo Center for China Globalization, Trump ha inoltre stretti legami con la comunità imprenditoriale, comprese molte aziende come Tesla, Blackstone e Apple. “Queste aziende hanno investimenti a lungo termine in Cina e questo potrebbe indurre un po’ di razionalità nella nuova amministrazione Trump, che potrebbe anche eliminare alcuni limiti sulle aziende di proprietà cinese, come TikTok, e le sanzioni sui singoli individui”, sostiene Wang. Una figura rilevante nel dialogo potrebbe essere Elon Musk, quasi presidente-ombra durante la campagna elettorale e apparentemente molto influente nel circolo di Trump. Musk ha enormi interessi in Cina e si è più volte espresso a favore delle rivendicazioni di Pechino su Taiwan. La sensazione è che possa fare da tramite tra il governo cinese e la presidenza Trump, elemento che preoccupa non poco Taipei. Anche Giappone e Corea del Sud hanno qualche timore. Tutti nella regione sanno che, soprattutto con Trump, le parole sono una cosa e i fatti un’altra. In questo caso, è un fattore positivo perché nonostante le ripetute minacce durante il suo primo mandato il tycoon non ha mai davvero spaccato il sistema di alleanze americano. Certo, il rinvigorimento ottenuto da Biden potrebbe essere a rischio sfilacciamento, con le più che probabili richieste di aumenti di spese della difesa e una retorica meno salda. Ci sono anche altri due aspetti importanti. Il desiderio di arrivare alla fine della guerra in Ucraina potrebbe spingere Trump a riaprire ufficialmente il dialogo con la Russia, togliendo molta della pressione presente in questi anni sulla Cina per i suoi rapporti con Mosca. Questo potrebbe rimuovere un ostacolo fondamentale alle relazioni tra Pechino e l’Europa, ma anche inserirsi in un contesto più ampio in cui la contrapposizione ideologica tra le due potenze potrebbe affievolirsi, dando uno spazio di manovra politico più flessibile.

Non si possono certo escludere turbolenze, visto che una delle caratteristiche di Trump è la parziale imprevedibilità. Sulla stessa Taiwan, potrebbero arrivare uscite retoriche forti e sostanziose vendite di armi. Ma sulla svolta americana Xi Jinping vede anche qualche possibile opportunità.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

L’Asia si prepara alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Quanto accadrà a Washington e dintorni avrà un forte impatto anche sul fronte orientale. Sia Kamala Harris sia Donald Trump sembrano voler mettere l’Indo-Pacifico al centro della propria politica estera, ma i due candidati hanno un approccio assai diverso al sistema di alleanze americano nella regione. Un sistema di alleanze che è stato molto rafforzato da Joe Biden durante il suo mandato. È presumibile attendersi che un’eventuale amministrazione Harris resti su quel solco.

I risultati raggiunti dalla Casa Bianca in materia, aiutata anche dagli effetti collaterali della guerra in Ucraina, sono diversi: lancio dell’AUKUS, il patto per sviluppare in modo congiunto sottomarini a propulsione nucleare con Regno Unito e Australia, allo scopo di schierarli nelle acque del Pacifico. È stata rivitalizzata ed estesa l’alleanza con il Giappone, mentre gli accordi militari con Corea del Sud e Filippine sono stati ampliati e rafforzati. La Casa Bianca ha anche favorito la creazione di un’architettura di sicurezza regionale attraverso la promozione di iniziative minilaterali. Per esempio, attraverso il disgelo tra Giappone e Corea del Sud, certificato dal summit di Camp David dell’agosto 2023 col premier (poi diventato ex) Fumio Kishida e il presidente Yoon Suk-yeol. Ma anche la creazione di un nuovo asse tra Giappone e Filippine col più recente summit di Washington con lo stesso Kishida e il presidente Ferdinand Marcos Junior. Non solo. Giappone e Corea del Sud si sono inseriti nei meccanismi di partnership della Nato, con cui hanno siglato due documenti di cooperazione. Dopo una storica visita a Hanoi nel settembre 2023, gli Usa hanno iniziato anche a stabilire legami in materia di difesa e sicurezza con il Vietnam.

Allo stesso tempo, le tensioni si sono inasprite su diversi teatri. Primo: lo Stretto di Taiwan, con la Cina che ha aumentato il pressing strategico e militare dopo la visita di Nancy Pelosi dell’agosto 2022. Secondo: il mar Cinese meridionale, con i frequenti incidenti nelle acque contese tra Cina e Filippine, nonché alcuni incidenti sfiorati tra jet e navi di Pechino e Washington. Terzo: la penisola coreana, con Biden che non è riuscito in alcun modo a riavviare il dialogo con Pyongyang, che anzi ha alzato enormemente il tiro e ha stretto un preoccupante accordo di mutua difesa con la Russia.

Ciononostante, diversi Paesi vedono in Harris un potenziale conforto e segnale di stabilità, una rassicurazione sull’impegno di Washington nella regione. Elemento ancora più importante dopo che le elezioni della scorsa settimana hanno restituito un Giappone in preda all’incertezza politica.

Per la stessa Cina, Harris significherebbe probabilmente continuità. Vero che lo status quo delle relazioni non entusiasma di certo Pechino, ma allo stesso tempo i democratici hanno mostrato il desiderio di provare a gestire la competizione tra le due grandi potenze, mantenendo sempre aperto il dialogo a tutti i livelli.

I sentimenti cinesi verso Trump sono ambivalenti. Dal punto di vista strategico, la Cina potrebbe avere qualche vantaggio. Diversi governi regionali temono che il possibile ritorno di Trump possano mettere in discussione la rete di sicurezza intessuta da Biden. Già durante il primo mandato, il leader repubblicano chiese aumenti esponenziali delle spese di difesa agli alleati, Corea del Sud in primis. Rischiando di far saltare intese decennali. Non a caso, Seul ha spinto per mesi con l’amministrazione Biden per rinnovare l’accordo quinquennale sulle spese di difesa, necessarie tra le altre cose a mantenere i 28mila e 500 soldati statunitensi presenti sul suo territorio. Dopo otto cicli di negoziati, condotti per lo più con un basso profilo e con grande riservatezza ecco l’intesa, nonostante l’accordo in essere scada solo alla fine del 2025. Il nuovo accordo entrerà in vigore nel 2026 e durerà fino al 2030. Lo stesso schema potrebbe ripetersi con Taiwan. In campagna elettorale, Trump ha ammonito Taipei, sostenendo che in cambio della tutela difensiva gli Usa dall’isola “non ricevono nulla”. Per poi attaccare sul fronte dei microchip, che secondo il candidato repubblicano i colossi taiwanesi avrebbero “sottratto” agli States. Taipei è fiduciosa di restare una priorità dell’approccio globale di Washington anche in caso di un Trump bis, ma sa che ha bisogno di essere posta all’interno di un’architettura regionale le cui fondamenta devono essere periodicamente rafforzate dagli Stati Uniti.

Per la Cina, un altro potenziale effetto positivo di un ritorno di Trump potrebbe arrivare sulla guerra in Ucraina. Un pressing americano per mettere fine al conflitto e trovare un accordo con Vladimir Putin toglierebbe Xi Jinping dall’imbarazzo per il suo rapporto privilegiato con la Russia, appianando uno dei principali ostacoli alle relazioni con l’Europa.

La parte negativa riguarda invece l’economia. Trump ha promesso un aumento monstre delle tariffe su tutte le tipologie di prodotti cinesi. Pechino teme molto un nuovo inasprimento della guerra commerciale, anche perché in questo momento l’economia è la sua vera priorità. Per questo c’è anche chi ritiene che Harris potrebbe essere il male minore, anche per la sua maggiore prevedibilità rispetto a Trump. Ancora poco e in Asia sapranno chi sarà il nuovo volto del principale rivale, o principale alleato.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Continua l’allargamento dei BRICS. “Abbiamo un ruolo fondamentale nella creazione di un nuovo ordine mondiale”. Era il 2010, quando Lula pronunciò queste parole durante il suo discorso al vertice dei BRIC di Brasilia. Da allora è cambiato tanto. A partire dall’acronimo, diventato BRICS dopo che il Sudafrica si è aggiunto a Brasile, Russia, India e Cina. Ma ora la piattaforma delle economie emergenti diventa sempre più popolata.

Al summit di Kazan, Russia, della scorsa settimana hanno partecipato per la prima volta come membri effettivi del gruppo anche Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Iran. Le economie dei membri rappresentano oltre 28,5 trilioni di dollari, pari a circa il 28% dell’economia globale. E durante il vertice altre 13 nazioni sono diventate Paesi partner, il primo passo necessario all’adesione piena. Si tratta di Algeria, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Nigeria, Turchia, Uganda e Uzbekistan. Assai rilevante che ci siano anche quattro Paesi del Sud-Est asiatico, nonostante le grandi turbolenze geopolitiche degli ultimi anni, con gli Stati Uniti impegnati a cercare di formare una “rete di contenimento” della Cina. Si tratta di Malesia, Indonesia, Thailandia e Vietnam.

Tra questi, almeno i primi tre hanno fatto domanda di adesione completa. Il ministro degli Affari Esteri della Malesia, Mohamad Hasan, ha dichiarato che la Malesia può ora godere di migliori opportunità commerciali, dato che il blocco ha una popolazione combinata di 3,2 miliardi di persone. “Il desiderio della Malesia di entrare a far parte dei BRICS rappresenta il suo sforzo di sostenere le politiche e l’identità di un Paese indipendente e neutrale, trovando un equilibrio con le grandi potenze e aprendo nuove opportunità di business e di investimento”, ha dichiarato il governo di Kuala Lumpur.

La Thailandia aveva annunciato già nei mesi scorsi di aver inviato la richiesta di adesione. Dal summit di Kazan, è emerso che la stessa domanda è stata fatta dall’Indonesia. Si tratta di uno sviluppo assai significativo, visto che Giacarta è la principale economia della regione e suo fulcro diplomatico, ospitando il quartier generale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Al termine del vertice annuale in Russia, il ministero degli Esteri indonesiano ha spiegato che il processo di adesione al gruppo è iniziato. “L’adesione dell’Indonesia ai BRICS è una manifestazione della sua politica estera indipendente e attiva”, ha dichiarato Sugiono. “Questo non significa che ci uniamo a un certo blocco, ma che partecipiamo attivamente a tutti i forum”.

L’Indonesia, la quarta nazione più popolosa del mondo, ha una politica estera non allineata. Il neo Presidente Prabowo Subianto, insediatosi il 20 ottobre, ha ribadito più volte che sarà amico di tutti i Paesi, siano essi Cina o Stati Uniti, e che l’Indonesia non aderirà a nessun blocco militare. Sugiono ha aggiunto che i BRICS si adattano ai principali programmi di governo di Prabowo “soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica, l’eliminazione della povertà e l’avanzamento delle risorse umane”, aggiungendo che l’Indonesia vede il gruppo come un “veicolo” per promuovere gli interessi del sud globale.

Il Vietnam, rappresentato a Kazan per la prima volta dal premier Pham Minh Chinh, non ha chiarito se intende diventare membro a pieno titolo.

È probabile che i quattro Paesi dell’ASEAN vogliano aumentare le opportunità commerciali e diversificare le loro relazioni estere in un contesto di incertezza geopolitica e di guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Lo scenario è comunque assai interessante, visto che i quattro governi potrebbero dare una grande voce al blocco ASEAN in seno ai BRICS e anche nella cooperazione con la Cina, vero motore della piattaforma. Non è un caso che sia proprio la Cina a spingere più di tutti per l’allargamento del gruppo.

In realtà, i BRICS restano ancora una piattaforma piuttosto disarticolata, con i Paesi membri che hanno agende piuttosto diverse. Alcuni obiettivi sono anche complicati da raggiungere, a partire da una completa de-dollarizzazione. I media cinesi insistono però molto sul tema, definendo la costruzione di un sistema di pagamento alternativo una “necessità storica”. Lo stesso presidente Xi Jinping ne ha parlato nel suo discorso alla plenaria del summit di Kazan: “Gli attuali sviluppi rendono ancora più urgente la riforma dell’architettura finanziaria internazionale. I Paesi BRICS dovrebbero svolgere un ruolo guida nella riforma. Dovremmo approfondire la cooperazione fiscale e finanziaria, promuovere la connettività delle nostre infrastrutture finanziarie e applicare standard elevati di sicurezza finanziaria”.

L’apparente disgelo tra Pechino e l’India, favorito da un accordo sulla gestione di parte del confine conteso e dal primo bilaterale ufficiale tra Xi e Narendra Modi dopo cinque anni, potrebbe rendere meno complicato un maggiore coordinamento all’interno dei BRICS, che ampliano la loro presenza nel Sud-Est asiatico e in Asia centrale, due regioni ritenute cruciali dalla diplomazia cinese per il rafforzamento di una piattaforma che Pechino sostiene non essere anti occidentale. Di certo, è non occidentale. E sta attraendo diversi Paesi insoddisfatti degli attuali equilibri globali su una serie di dossier, compresa l’energia e il contrasto al cambiamento climatico. Si tratta di un capitale politico che la Cina è intenzionata a far pesare.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Si chiama Roccaforte 26 ed è uno dei tanti “fortini” che compongono il panorama di Nangan, l’isola principale dell’arcipelago delle Matsu. Siamo a meno di 20 chilometri dalle coste del Fujian cinese, ma queste isole sono amministrate dal governo di Taiwan. È qui, insieme all’altro mini arcipelago di Kinmen, che si è combattuto durante le prime due crisi dello Stretto, negli anni Cinquanta. A lungo avamposti militari del regime nazionalista del Kuomintang di Chiang Kai-shek, oggi restano la manifestazione plastica della Repubblica di Cina, nome ufficiale con cui Taiwan è de facto autonoma. È proprio alla Roccaforte 26 di Nangan che ora Taipei invita Pechino a tenere dei nuovi colloqui. L’annuncio è arrivato a sorpresa, meno di 48 ore dopo la conclusione del nuovo round di esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, che si sono svolte lunedì 14 ottobre. La proposta arriva dalla Straits Exchange Foundation (SEF), l’entità semi governativa di Taipei che si occupa degli scambi concreti con la Cina continentale. Quello con l’omologa di Pechino, Association for Relations Across the Taiwan Straits, è sostanzialmente l’unico canale di comunicazione aperto tra le due sponde, in assenza di dialogo politico tra i due governi. Sono proprio queste due entità che, più di 30 anni fa, siglarono il controverso “consenso del 1992” su mandato del Partito comunista cinese e Kuomintang, il partito che fu di Chiang Kai-shek oggi all’opposizione a Taipei. Non è mai stato chiarito del tutto il contenuto di quell’accordo, da molti interpretato come un artificio politico utile a mantenere lo status quo. Secondo la versione di Pechino, il “consenso del 1992” riconosce l’esistenza di una “unica Cina”, con l’inclusione di Taiwan. Secondo la versione del Kuomintang, riconosce sì l’esistenza di una “unica Cina”, ma con “diverse interpretazioni”, consentendo dunque la temporanea coabitazione tra Repubblica Popolare e Repubblica di Cina.

Il direttore della SEF, Luo Wen-jia, ha ora proposto un nuovo round di negoziati a oltre 30 anni di distanza. L’obiettivo di Luo sarebbe quello di raggiungere un “Two Six Consensus, dal nome della roccaforte. Su quali basi, rimane da capire. Luo ha suggerito che il nuovo consenso “sarebbe più lungimirante” di quello del 1992. La sensazione è che la proposta di Taipei segua la linea del presidente Lai Ching-te, secondo cui Repubblica Popolare e Repubblica di Cina sono “due entità

separate e non subordinate l’una all’altra”. Si tratterebbe sostanzialmente di una cristallizzazione della separazione attuale, fornendo però presumibilmente qualche garanzia sulla mancata dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, che opererebbe una cesura definitiva non solo politica ma anche culturale e persino storica.

Assai difficile immaginare che Pechino possa mai accettare, per ragioni contenutistiche e di opportunità politica. L’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, attiguo al governo di Pechino, ha respinto l’idea. Il portavoce Chen Binhua ha ribadito che Taipei dovrebbe accettare il “consenso del 1992” e che dunque non c’è bisogno di negoziare un nuovo accordo. Inoltre, il Partito comunista sa che accettando le trattative darebbe al rivale Partito progressista democratico (DPP) un grande vantaggio sulla scena politica interna taiwanese. Sull’isola, l’unica forza politica fin qui in grado di mantenere il dialogo con la Cina continentale è sempre stato il Kuomintang. Dare spazio al DPP potrebbe dare un’arma retorica fondamentale a Lai, spesso criticato per la sua linea troppo chiusa al dialogo.

Mentre si prova a immaginare una qualche forma di dialogo, Taipei rafforza le proprie difese. Il giorno dopo le esercitazioni “Spada Congiunta 2024 B”, il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato di aver firmato contratti per l’acquisto di quasi mille droni killer dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di guerra asimmetrica. I contratti, del valore complessivo di 163,9 milioni di dollari, prevedono l’acquisto di due tipi di droni killer: 685 Switchblade 300 e 291 Altius 600M-V. La consegna dei droni Switchblade è prevista per la fine di novembre 2029, mentre quella dei droni Altius per la fine del 2027. I droni saranno dispiegati in luoghi strategici chiave, tra cui Taoyuan nel nord dell’isola, Taichung nel centro di Taiwan, Kaohsiung nel sud e Hualien nell’est. Il leggero Switchblade 300 ha una gittata di 30 chilometri e secondo il suo produttore statunitense si è dimostrato efficace nella guerra in Ucraina. Il più grande Altius 600M, con un raggio d’azione di 440 chilometri e un tempo di attesa di quattro ore, può essere lanciato da piattaforme terrestri, aeree e marine.

Nel frattempo, però, l’esercito cinese continua a erodere lo spazio di manovra di Pechino. L’ultimo round di manovre militari ha visto l’impiego di un numero record di jet nella regione intorno a Taiwan, 153 nel giro di 24 ore, e una nutrita flotta di navi della guardia costiera che ha circumnavigato l’isola. La portaerei Liaoning è stata schierata al largo della fronte orientale, l’unica da cui potrebbero arrivare aiuti dall’esterno in caso di conflitto. In tal modo, lo Stretto di Taiwan, che si affaccia sulla costa nord occidentale dell’isola, è stato trasformato in una sorta di “mare interno” cinese. Non è certo l’ultima puntata, già nel prossimo futuro sono ipotizzabili nuovi scossoni.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

“Nei prossimi tre mesi verranno emessi 2300 miliardi di yuan di obbligazioni speciali da utilizzare in vari settori”. È stato questo l’annuncio più rilevante dell’attesa conferenza stampa di Lan Foan, il ministro delle finanze cinese, di sabato 12 ottobre. Il governo ha dunque deciso di fornire bond del tesoro per circa 325 miliardi di dollari statunitensi. Obiettivo: rilanciare l’economia e raggiungere l’obiettivo del 5% di crescita del pil fissato per il 2024.

Negli ultimi mesi un’ampia gamma di dati economici ha disatteso le previsioni, sollevando il timore di economisti e investitori che l’obiettivo fosse a rischio e che potesse essere in gioco un rallentamento strutturale a più lungo termine.

Le obbligazioni serviranno soprattutto a sostenere le grandi banche statali e rafforzare la loro capacità di erogare prestiti, nella speranza di riuscire finalmente a stimolare i consumi.

Impresa non semplice, vista l’ampia mancanza di fiducia da parte di cittadini e imprese, spesso pessimisti a causa dell’aumento della disoccupazione giovanile, calo demografico e l’accresciuto controllo statale sul settore privato. Non a caso, è stato predisposto anche l’aumento del tetto del debito per le province. La speranza di osservatori e analisti è che si tratti del preludio all’aumento del deficit fiscale oltre il 3% per il 2025, una mossa che avrebbe pochi precedenti.

Fin qui, si resta però sulle misure graduali e chi si aspettava annunci più drastici potrebbe restare deluso. L’omissione da parte di Lan di una cifra in dollari per il pacchetto probabilmente prolungherà la nervosa attesa degli investitori per una roadmap politica più chiara fino alla prossima riunione dell’organo legislativo cinese, che approva le emissioni di debito extra. La data dell’incontro non è ancora stata annunciata, ma è prevista per le prossime settimane.

La conferenza di Lan segnala l’urgenza percepita dal governo sul fronte economico ed è solo l’ultimo step di una serie di annunci. A fine settembre la Banca centrale e il governo cinese hanno annunciato misure di stimolo ben più convinte di quelle, timide, degli ultimi anni. Xi Jinping sembrava aver impugnato il bazooka proprio alla vigilia dei dieci giorni di festività per l’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare, quando in una riunione (inusuale per le tempistiche) del Partito comunista sono state predisposte diverse misure: 142 miliardi di dollari per le banche statali, emissione di bond sovrani per 284 miliardi, destinati soprattutto allo stimolo dei consumi. E ancora: una finestra di finanziamento per incoraggiare il riacquisto di azioni da parte delle società quotate e la riduzione dell’acconto minimo necessario all’acquisto di seconde case per stabilizzare il mercato immobiliare. Ma, per ora, il whatever it takes di Xi non si è concretizzato. “Il pacchetto di stimoli potrebbe non produrre grandi benefici immediati per l’economia reale”, ha ammesso il capo economista della Bank of China International, Xu Gao, in un commento sul media finanziario Caixin.

Il governo potrebbe peraltro non avere enormi margini di manovra. Come sottolinea il South China Morning Post, la lentezza delle vendite di terreni e il calo delle entrate fiscali stanno ampliando pericolosamente il deficit. Preoccupa soprattutto l’indebitamento delle province, “svuotate” a causa dell’esposizione verso i colossi dell’immobiliare e il tentacolare sistema dei fondi fiduciari. Contando i loro “debiti nascosti”, secondo Standard Chartered il rapporto debito/pil potrebbe sfiorare il 100%. I dati negativi sulla disoccupazione giovanile, che ha superato il 18% ad agosto, e il timore sulla tenuta delle casse statali ha peraltro portato a toccare dossier precedentemente mai nemmeno sfiorati. Il riferimento è all’età pensionabile, che di recente è stata innalzata per la prima volta dagli anni Cinquanta, per evitare lo spauracchio di uno svuotamento dei fondi che istituti statali cinesi avevano previsto per il 2035. Le nuove generazioni temono per la prima volta dopo diverso tempo che il loro futuro non sarà migliore e che non staranno meglio dei loro genitori, come invece era sempre accaduto dall’epoca delle grandi riforme economiche di Deng Xiaoping in poi.

Non è un caso che, dopo la chiusura di dieci giorni per le festività nazionali, le borse cinesi abbiano chiuso la scorsa settimana in perdita, nonostante i vari annunci a sostegno del mercato azionario e del settore privato. Segnale che, almeno fin qui, le misure non sono ritenute sufficienti. Pechino sa che le esigenze immediate in parte confliggono con quelle di lungo termine, che includono l’obiettivo di trasformare la Cina da fabbrica del mondo a società di consumi e autosufficiente a livello tecnologico. Ma Xi Jinping è chiamato a trovare un complicato equilibrio per evitare che un previsto rallentamento diventi una frenata eccessiva.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Piano, ma qualcosa si muove. Dopo tre anni e otto mesi di guerra civile, cominciata dopo il golpe militare che ha deposto il governo civile guidato da Aung San Suu Kyi, arrivano segnali diplomatici sul Myanmar. I movimenti si osservano in due snodi cruciali, entrambi nella regione del Sud-Est asiatico. Intanto dal Laos, dove in questi giorni si svolgono le riunioni del summit annuale dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico), con la partecipazione dei Paesi partner, comprese le grandi potenze Cina e Stati Uniti. Vientiane proverà ad accelerare sul consenso in cinque punti raggiunto già nel 2021 per la tregua, ma mai messo in pratica dalle autorità birmane. Il blocco si è detto aperto ad altre strade per sostenere il suo piano, compresa la mediazione dei Paesi vicini e di organizzazioni esterne all’ASEAN.

Ma i segnali arrivano anche dall’Indonesia, che sempre in questi giorni ospita un incontro internazionale al massimo livello. Ai colloqui sono presenti l’ASEAN, l’Unione Europea, il governo ombra di unità nazionale del Myanmar e le Nazioni Unite. Giacarta ha dichiarato di aver ricevuto segnali positivi per un dialogo preliminare dalle principali parti in conflitto, ma non ci sono stati ancora segnali di avanzamento. La giunta ha sin qui rifiutato di impegnarsi in colloqui con i suoi rivali, definendoli terroristi intenzionati a distruggere il Paese. Anzi, il mese scorso ha esortato i suoi oppositori armati a fermare la loro ribellione e a scegliere la strada politica in vista delle elezioni annunciate per il prossimo anno. Un appello che è stato respinto da quasi tutti i gruppi, che ritengono sia impossibile fidarsi.

Sul campo, dove dal 1° febbraio 2021 ci sono stati oltre seimila morti civili con svariate migliaia di prigionieri politici, le tensioni restano forti. Poco dopo l’offerta di colloqui agli insorti, l’esercito birmano è accusato di aver bombardato una città controllata dall’opposizione. Si tratta di Lashio, nello Stato settentrionale dello Shan, un grande centro urbano conquistato in passato dai ribelli. L’offerta di colloqui appare dunque soprattutto un segnale tattico e formale, mentre nella pratica resta assai difficile immaginare qualsiasi forma di dialogo.

La giunta militare ha inoltre iniziato nei giorni scorsi un censimento a livello nazionale, affermando che servirà a compilare le liste degli elettori per le elezioni. La mossa è ampiamente vista come un tentativo di raccogliere informazioni per monitorare ancora più da vicino gli oppositori del governo militare. Il gruppo che guida la lotta contro il regime militare, il governo ombra di unità nazionale, ha consigliato alla popolazione di usare “cautela” nel partecipare al censimento. Tra i guerriglieri più convinti, c’è anche chi ha avvertito che coloro che aiutano a raccogliere informazioni andranno incontro a rappresaglie. L’Alleanza della Fratellanza Chin, che comprende cinque milizie di etnia Chin dello Stato Chin nord-occidentale, e il Dawei Defense Team, un gruppo della regione meridionale di Tanintharyi, hanno avvertito che intraprenderanno azioni forti contro il personale governativo militare che partecipa al censimento. Già a gennaio 2023 erano stati compiuti attacchi durante un sondaggio di tre settimane per la compilazione delle liste degli elettori.

I negoziati restano dunque ancora assai complicati. Qualche mese fa, sembravano essere stati fatti dei passi avanti dopo una tregua siglata dall’esercito e da alcuni gruppi ribelli, con la mediazione della Cina. Ma anche quella tregua è durata ben poco e i combattimenti sono ripresi, spesso con violenza ancora maggiore di prima.

Ora il tentativo dell’Indonesia, che va letto anche come il desiderio del presidente uscente Joko Widodo di ottenere un ultimo risultato del suo decennio al potere, stavolta in una politica estera che spesso i detrattori hanno considerato un po’ troppo timida. Il 20 ottobre, infatti, è previsto il passaggio di consegne tra Widodo e il suo erede designato, l’ex generale e ministro della Difesa Prabowo Subianto, vincitore alle elezioni dello scorso febbraio.

Sarà però difficile arrivare a risultati concreti, anche perché l’ostilità tra le parti si è del tutto sedimentata, riacutizzando una serie di conflitti e fronti interni che sembravano in parte essere stati stabilizzati con l’azione del governo civile di Suu Kyi. La molteplicità di attori in campo rende anche complicato riuscire a raggiungere un accordo quadro che possa reggere all’evoluzione della situazione sul campo.

L’Occidente, che si è interessato alla vicenda birmana in modo piuttosto discontinuo, così come anche le stesse potenze regionali asiatiche, sono chiamati a mostrare tra Giacarta e Vientiane che hanno l’intenzione di provare a contribuire seriamente alla soluzione di una crisi di cui resta molto difficile intravedere la fine.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

Il Partito liberaldemocratico giapponese ha scelto il suo nuovo leader, che martedì 1° ottobre viene nominato premier. Quali sono gli scenari? Intervista a Jeffrey W. Hornung di RAND

Martedì 1° ottobre, Shigeru Ishiba diventa il 102esimo premier del Giappone. È il risultato delle elezioni interne al Partito liberaldemocratico di venerdì 27 settembre, mai così incerte e combattute. Ishiba, ex ministro della Difesa e dell’Agricoltura, ha prevalso al secondo turno contro l’ultranazionalista Sanae Takaichi, nome di riferimento dell’area che un tempo faceva riferimento al premier Shinzo Abe. In passato, Ishiba era stato sconfitto quattro volte in passato nel voto per la leadership del partito che governa quasi ininterrottamente dal secondo dopoguerra. Stavolta, dopo che il premier uscente Fumio Kishida ha sciolto quasi tutte le fazioni interne in seguito a un maxi scandalo sui finanziamenti, ce l’ha invece fatta. Si ferma invece al primo turno Shinjiro Koizumi, 43enne figlio dell’ex premier Junichiro. Per analizzare il risultato e gli scenari del governo Ishiba, abbiamo intervistato Jeffrey W. Hornung, Japan Lead della National Security Research Division di RAND Corporation.

Quanto è sorprendente la vittoria di Ishiba al quinto tentativo?

Conosco Ishiba dal 2005 e sono stato in passato nel suo ufficio durante una delle votazioni che ha perso. Devo dire la verità, non sono sorpreso. O meglio, quando è iniziato il processo che avrebbe portato alle elezioni, non pensavo che avesse possibilità. Credevo che i suoi giorni migliori fossero alle spalle perché ci sono molte persone nel partito che non lo amano, visto che ha sempre avuto una posizione di critica interna. Ma quando i rivali hanno iniziato a salire e scendere, da Kobayashi a Koizumi, ho iniziato a pensare che Ishiba avesse una possibilità concreta. Soprattutto nell’ultima settimana dopo che Koizumi è affondato nei sondaggi. Ho iniziato a pensare che avrebbe vinto anche perché, nonostante sia una discepola di Abe, un eventuale governo Takaichi avrebbe messo a disagio molte persone per le sue posizioni estremamente conservatrici. Credo si sia iniziato a vedere Ishiba come l’alternativa comoda, anche se non è completamente amato all’interno del partito, perché è popolare tra il pubblico. E perché non è un conservatore.

Ishiba ha vinto perché il partito pensa alle prossime elezioni generali?

Certo. Come ogni partito politico, cercano la sopravvivenza elettorale. E sanno che lui è estremamente popolare tra il pubblico. Takaichi non porta necessariamente la stessa popolarità elettorale. Aveva degli aspetti positivi, come il fatto di poter diventare la prima donna premier, ma Ishiba è molto popolare nelle prefetture locali. E quindi penso che alla fine il partito si sia guardato intorno e abbia detto: “Va bene, se vogliamo vincere le elezioni questo è ciò che dobbiamo fare”.

Si aspetta una politica estera in continuità con quella di Kishida?

Mi aspetto una sorta di fusione. Nel segno della continuità, ovviamente sarà data priorità all’alleanza USA-Giappone. A differenza che con Takaichi, credo che vedremo continuare il trilateralismo con la Corea del Sud perché non ha alcun bagaglio storico negativo riguardo al santuario Yasukuni (luogo controverso dove vengono commemorati tra i caduti anche 14 criminali di guerra dell’era coloniale) o commenti sprezzanti su Seoul, al contrario della destra radicale a cui appartiene l’avversaria. La differenza, però, è che credo che con Ishiba ci possa essere un potenziale di attrito con gli Stati Uniti. E la ragione per cui lo dico è che per quanto dia priorità all’alleanza, ha parlato apertamente di rivedere l’accordo sullo status delle forze. Ha parlato apertamente di creare una NATO asiatica. Ha parlato di condivisione del nucleare. Sono tutte cose a cui gli Stati Uniti si oppongono fermamente. Quindi, soprattutto per quanto riguarda l’accordo sullo status delle forze, se si presenterà ai negoziati o al prossimo vertice con gli Stati Uniti dicendo che vuole davvero negoziare si arriverebbe a degli attriti. Ma in termini di strategia generale della politica estera giapponese non mi aspetto grandi cambiamenti.

Forse con Ishiba ci si può aspettare una maggiore spinta sul ruolo regionale del Giappone? Anche per cercare probabilmente di ottenere una parziale autonomia strategica dagli Stati Uniti, se posso usare questo termine.

Sì, credo che sia corretto. Anche se non pronuncia questa parola, credo che sia proprio questo suo desiderio che causerà attriti con gli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti dicono sempre, nei vertici e nelle dichiarazioni congiunte, che stanno difendendo il Giappone, comprese le isole Senkaku. Gli Stati Uniti fanno di tutto per rassicurare il Giappone che sono impegnati nella difesa del Paese. E poi quando hai un candidato che parla di tutte queste cose sta essenzialmente comunicando che non si fida degli Stati Uniti. C’è la preoccupazione che gli Stati Uniti non siano presenti. E penso che sia valida, a seconda del candidato che diventerà presidente degli Stati Uniti alle elezioni di novembre. Ma se si spinge su questo punto, ci sono persone negli Stati Uniti che lo leggeranno come se il Giappone stesse cercando un’autonomia strategica. E questo causerà attriti.

Pensa che questa dinamica possa intensificarsi se Donald Trump sarà il prossimo presidente?

Sì. Lo penso. La cosa che ha funzionato bene per il Giappone l’ultima volta, era il fatto che anche se Trump criticava gli alleati questo non impattava su Tokyo, perché Abe era molto forte politicamente. Non ha lasciato che le critiche lo colpissero personalmente. E se lo chiamava piccolo Abe o se sbagliava il suo nome in una conferenza stampa, se metteva dazi sull’alluminio, Abe non l’ha mai presa sul personale. Non ha mai risposto a Trump per quello che riteneva l’interesse del Giappone. Il test per Ishiba sarà capire se avrà la stessa personalità per essere in grado di sopportare quelli che potrebbero essere anche attacchi molto personali, sanzioni o tariffe sui prodotti giapponesi. Credo che Ishiba abbia la capacità di non prenderla sul personale, ma di continuare a guidare la nave nella giusta direzione, indipendentemente da quanto gli Stati Uniti lo critichino? Questo non lo so.

La personalità del nuovo primo ministro potrebbe essere ancora più importante dopo che il sistema delle fazioni si è in parte dissolto?

Sì, è vero. In un certo senso, la personalità è sempre stata importante, anche nel sistema delle fazioni, ma si poteva avere una pessima personalità e, nonostante ciò, poiché le fazioni ritenevano che fosse il tuo momento, potevi diventare primo ministro. Poiché ora è necessario entrare in contatto con il pubblico, avere una popolarità elettorale, la personalità è molto importante. Conoscendolo, in passato Ishiba mi era spesso sembrato acido. Negli ultimi anni invece mostra anche il suo lato più leggero, mostrandosi in eventi mondani in una sorta di operazione di ringiovanimento. Penso che abbia funzionato. Ha dimostrato che può entrare in contatto con la gente. Ma fare campagna elettorale e governare sono due cose diverse. Riuscirà a mantenere quel lato leggero quando sarà martellato dal partito di opposizione? E penso che per certi versi sarà davvero interessante per il sistema politico giapponese perché c’è l’ex primo ministro Noda a capo del partito di opposizione. Noda è un avversario molto temibile perché conosce bene la politica e sa governare. Se c’è qualcuno che può bucare il palloncino del Partito liberaldemocratico, questo è Noda.

Si aspetta una nuova spinta da parte di Ishiba al processo di revisione della costituzione pacifista?

Non credo che ci sarà una spinta, almeno all’inizio, perché deve assicurarsi che la sua posizione politica sia solida nel partito. E l’unica cosa che potrebbe facilmente buttarlo fuori dal partito in fretta è se cerca di fare qualcosa di affrettato con la revisione costituzionale. Se il partito vincerà alla grande alle prossime elezioni, quando si terranno, penso che allora lo si potrà vedere immergersi in queste acque. Ma finché non saprà di essere solido politicamente nel partito, non credo che lo farà. Credo che la sua priorità sarà l’economia. Ha detto che vuole cercare di aumentare i salari, di affrontare la deflazione. È su questi temi che si giocherà nel breve termine la sua posizione politica. E poi potrà dedicarsi anche ad altre cose.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti

del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di

geopolitica a € 45.

Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo

per un anno è € 20

La svolta è totale, il legame col passato è stato reciso in maniera drastica. Lo Sri Lanka ha scelto come suo nuovo presidente Anura Kumara Dissanayake, candidato marxista che non era ritenuto uno dei più favoriti alla vigilia delle elezioni di sabato 21 settembre. Tra i 39 candidati alla presidenza, tutti uomini, i nomi più caldi erano altri. A partire da quello di Ranil Wickremesinghe, il leader uscente entrato in carica al culmine del collasso economico del 2022.

L’ormai ex presidente è uomo di fiducia della potentissima dinastia politica dei Rajapaksa, costretta al passo indietro al culmine delle proteste di due anni fa per il tracollo economico. Wickremesinghe ha saputo in parte rialzare lo Sri Lanka, migliorando i numeri, ma lo ha fatto seguendo dure politiche di austerità imposte dal contestato piano di salvataggio del Fondo monetario internazionale. Ed è questo che lo ha punito, visto che si è fermato al terzo posto al 17,27% dei consensi.

Male anche anche Namal Rajapaksa, figlio dell’ex presidente Mahinda e ultimo rampollo della famiglia che ha dominato per anni la politica del Paese dell’oceano Indiano. D’altronde, la maggior parte del partito di famiglia, Fronte del Popolo dello Sri Lanka, aveva optato per sostenere la candidatura di Wickremesinghe. A nulla è servito il suo programma pieno di promesse sulla riduzione della pressione fiscale: troppo stretto il legame tra il suo ingombrante cognome e quanto accaduto negli scorsi anni. Così come il legame dello stesso Wickremesinghe, veterano della politica nazionale sulla scena già da oltre tre decenni. In ogni occasione, a partire dalla prima volta tra il 1993 e il 1994, era stato chiamato a governare in un frangente di grave crisi economica. Ma la sua fama da “aggiustatore” ed “equilibratore” non è bastata, perché il popolo dello Sri Lanka ha mostrato con chiarezza di aspirare al cambiamento.

Ed ecco allora che la vittoria è andata a Dissanayake, leader del Fronte popolare di liberazione, il più radicale tra i partiti strutturati in gara. Dissanayake, 55 anni, ha ottenuto il 42,31% dei voti, con la commissione elettorale che ha annunciato la sua vittoria dopo una intensa due giorni di spoglio visto che non è arrivato al 50% necessario per salire al governo al primo conteggio. Dopo l’esame delle preferenze, la sentenza che pareva comunque già scontata dopo il grande vantaggio rispetto ai rivali emerso già nella serata di sabato. Al secondo posto Sajith Premadasa, figlio del defunto presidente Ranasinghe Premadasa con un forte seguito tra la minoranza tamil. La sua proposta di una piattaforma socialdemocratica gli ha consentito di arrivare davanti a Wickremesinghe, con il 32,76% dei voti, ma lontano da Dissanayake.

“Questa vittoria appartiene a tutti noi. Insieme, siamo pronti a riscrivere la storia dello Sri Lanka, ha scritto il neo presidente X. Dissanayake, professione originaria avvocato, non ha mai nascosto quella che vuole essere l’etichetta sulle sue convinzioni politiche, vale a dire “marxista”. Aveva già sfidato Wickremesinghe nel 2022, quando il parlamento aveva dovuto nominare il successore di Gotabaya Rajapaksa, raccogliendo la miseria di tre voti.